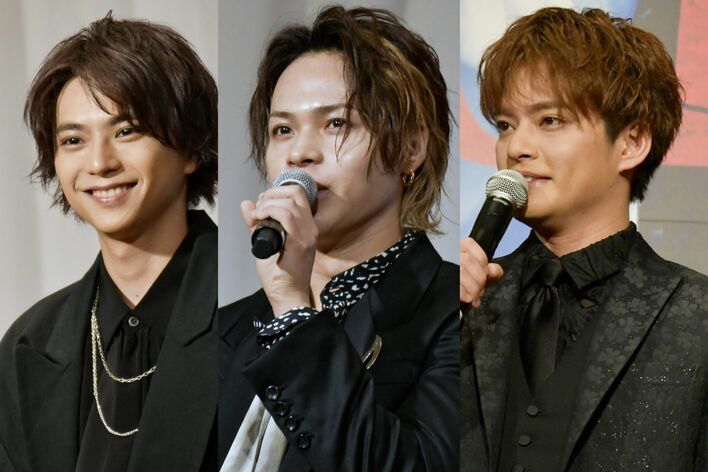

中山優馬さんが名作舞台で特攻隊員の生きざまを表現します。

舞台『あゝ同期の桜』は、劇作家・榎本滋民さんによる同名の原作をもとに、錦織一清さんが、原本の遺稿集である海軍飛行予備学生十四期会や、続く十五期生を自ら取材し、後世に伝えるべきとの強い信念から、企画・演出・出演を担った青春群像劇。

厳しい訓練を終え、昭和20年の春に配属された鹿児島の最前線基地・鹿屋で、神風特攻隊として大義を成し遂げるべく、笑顔で死地へと赴いていく若者たちの姿を描きます。

めざましmediaは、演出の錦織さんたっての希望で本作の主演を務める中山さんにインタビュー。すでに終えている大阪公演の手ごたえや、まもなく開幕する東京公演への意気込みを聞きました。

中山優馬 航空基地資料館で目の当たりにした特攻隊員たちの思い

――大阪では7月末に『あゝ同期の桜』が上演されましたが、手ごたえを聞かせてください。

手ごたえは想像以上に感じています。もともと持っている力がすごい作品ですし、再演が繰り返されてきた意味を、実際に舞台に立って演じることで実感しました。

初めて脚本を読んだときに感じたのは、言葉の難しさでした。例えば「尊(とうと)かりける」というセリフが登場するのですが、お客さまからしてみたら「尊い」ことはわかるけれど、「かりける」がプラスされていることでなんとなくわかりづらくなってしまう。

そこを「尊い」という言葉をあえて使わなくても、お芝居で体現するのが俳優の仕事で、今回は稽古を通して“セリフ”を超えたと感じる瞬間が多く、お客さまにもきちんとお届けできているのではないでしょうか。

――特攻隊員たちの思いは、現代を生きる人たちにもダイレクトに届いているのでしょうね。

この作品のいいところは“死”を描いているわけではなく、“生”に焦点をあてているところで、生がもつエネルギーって、軍人の姿勢や思想をはるかに超えてくるんですよ。「この時代だからこうだよね」というものではなく、人間である限り、たどり着くのは生きている喜び。

時代に翻弄された青年たちのリアルな生きざまを僕たちは伝えなければいけないので、もうすぐ命の終わりを迎えると理解したうえでの1日の過ごし方など、当時の青年らしいコミュニティを稽古場で作れたことがよかったと思います。

――出演にあたって、6月には鹿児島・鹿屋の航空基地資料館を訪れたそうですね。

資料館にはリアルが詰まっていました。衝撃的だったのは、捕虜になった人たちの写真が黒く塗りつぶされていたこと。

他にも、「敵につかまるくらいなら、鬼畜米兵にやられてしまうくらいなら自分で命を絶ちなさい」と自決用にお母さんから託された短刀だったり、家の名誉を傷つけないために「お前はちゃんと死んできなさい」という精神が綴られた手紙だったり、当時の大和魂がつまったものが多数展示されていました。

今でこそ、「その考えは間違っている」とはっきり言えますが、(当時を思えば)一概に間違いとも言いきれないなというやるせない気持ちになってしまって。