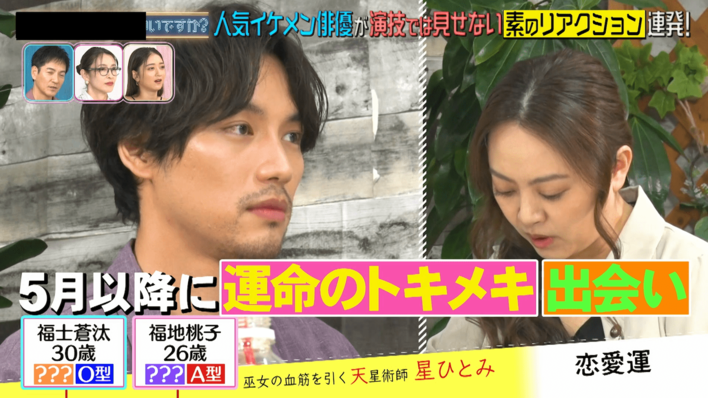

福士蒼汰 撮影3日目まで「ほぼすべてのお芝居にご指導いただいた」

――原作や脚本を読んだ第一印象はいかがでしたか?

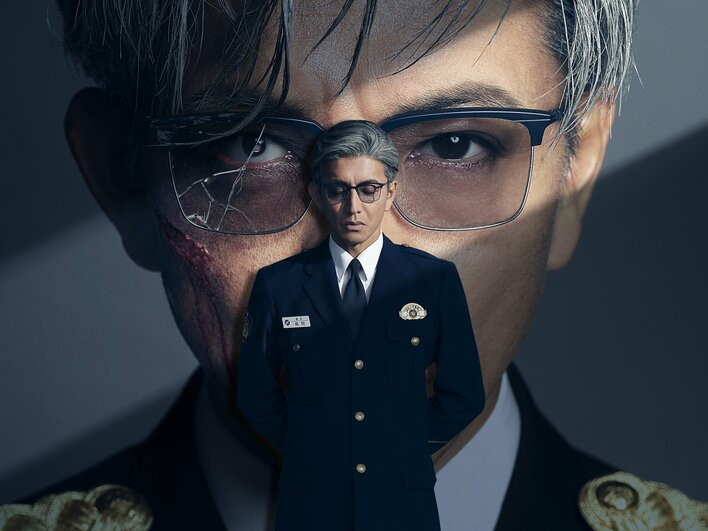

福士:初めて読んだときから今もそうですが、感想は一つではないと思います。いろいろな解釈ができるという点で、抽象画を見ている感覚に近いかもしれません。広い美術館のなかで、並べて飾ってある抽象画と具象画を見比べて、関連性を考えさせられるような感覚です。

松本:私は先に脚本を読んだのですが、「これは一体どういう作品なのだろう…」と、すぐには理解できませんでした。「面白い」とか「こういう作品だ」と簡単に言語化できる作品ではないですし、自分の経験値も知識もまだまだ足りない、理解度も浅いと思わされました。

――福士さんは完成披露舞台挨拶で「この作品がターニングポイントになった」と話していましたが、この作品以降、自身のなかでどんな変化を感じますか?

福士:今回、撮影3日目あたりまでは、ほぼすべてのお芝居に大森立嗣監督からご指導いただいたんです。「もう1回やって」と。心がヒリヒリしたけれど、これがリアリティのあるヒューマンドラマを撮るうえでの、役者に必要な心構えなんだというのを学びました。

『湖の女たち』の後にドラマの撮影がいくつか続いたのですが、自分のお芝居がうまく調和するときとしないときを実感しました。映画は“静”のお芝居が多いのですが、ドラマも“静”で演じると、伝わりにくさを感じて。ヒューマン作品とエンターテインメント作品の、見せ方の違いが面白いです。

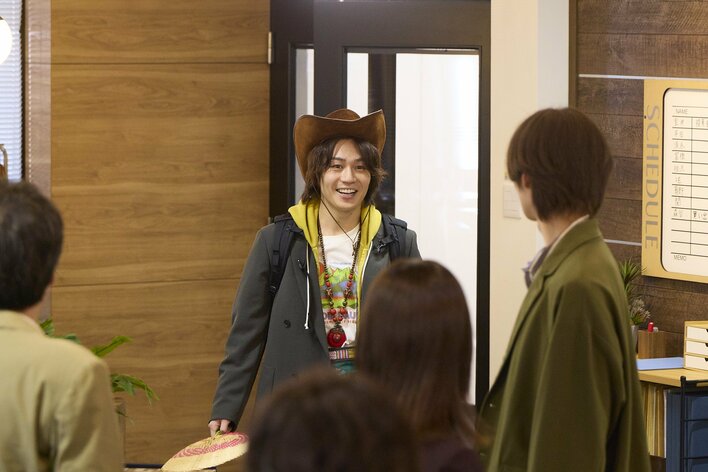

松本:それわかる、面白いよね。私も、『湖の女たち』と真逆のようなエンタメ作品の撮影をしていると、演技も正反対だなと感じます。「それって!?」「どういうこと!?」みたいな、思っていることを全部顔に出すわかりやすいお芝居だったり(笑)。

福士:確かに、ドラマは映画よりも大きなお芝居が必要なときがありますよね。

松本:そういった芝居でも“ウソ”ではなく“本当”のお芝居をしようというのは、『湖の女たち』以降、さらに意識するようになりました。“本当”というのは、「次はこう動こう」「この声で話そう」と決めておくんじゃなくて、そのとき自分の内側から出てきたもので勝負するということ。

自分でも次にどう動くかわからない状態で演じるのはやっぱり楽しいし、表現方法が変わろうとも、そういうお芝居の根本は失っちゃいけないと思いました。