新企画「なにわのベタなもの検定 かに道楽編」

今回は、関西人なら幾度となく目にしてきた、道頓堀や通天閣等の景色や、お好み焼きに串カツといったグルメなど、関西で“ベタ中のベタ”なものからクイズを出題する新企画「なにわのベタなもの検定 かに道楽編」を放送。

「1962年から、かに道楽1号店としてオープンしております!」。大阪・中央区の戎橋(えびすばし)からすぐの本店前で、そう語るのは「かに道楽」のエリア長・小林泰三さん。

62年前に道頓堀からスタートした「かに道楽」は、今や全国に40店舗。

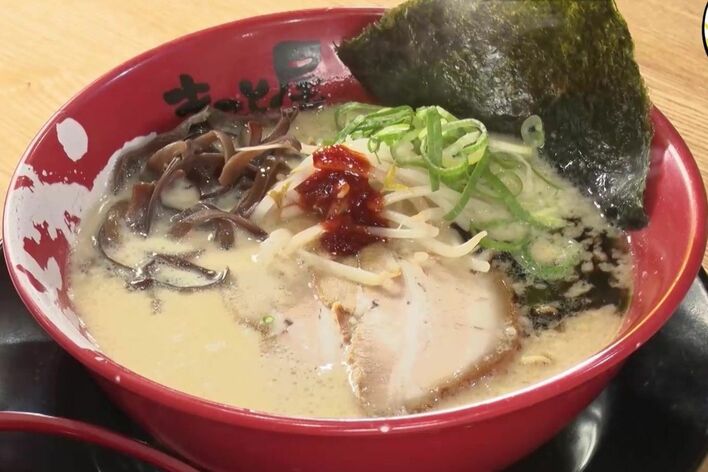

かに尽くしの会席料理が人気で、お刺身に茹(ゆで)かに、焼かに、かに釜めしなど、さまざまな方法でかにを味わうことができ、国内外から年間300万人もの人が訪れています。

「かに道楽」のシンボルといえば、巨大なかにの看板。

創業者の地元・山陰で揚がるおいしいかにを、大阪の人に食べてほしいという願いが込められています。

現在の看板は3代目にあたりますが、何と62年前の初代から足が動く作りになっていたとのこと。

「かにというものが、その当時知られていなかったので、その姿のインパクトを含めて、動くかに看板でアピールしたと聞いています」と小林さん。

さらにこの看板は、出店している場所によって違いがあるそうで、本店など都会にある店舗と郊外店の動きを比べてみると、本店では足が前後、地面に対して平行に動いている一方、郊外にある店舗の看板は足が上下、垂直方向に動いています。

郊外ではかにの看板を“遠くから見る人”が多く、動いていることをよりわかりやすく伝えるためで、これには小杉さんも「確かに本店は、近くで見上げるからなぁ」と感心します。

そんな「かに道楽」、実は今の本店がある場所で“間借り営業”からのスタートだったそうで、小林さんは「もともと今の土地から100mくらい離れた所で『千石船(せんごくぶね)』という名前で創業したんです。そこで1年以上食堂をやっていたんですけど…全然売れなかったんですね」と、当時の苦戦について紹介。

そのうえで、「本店がある土地は、昔カステラ屋さんで、夜8時くらいにはお店が閉まっていたんですが『閉店後に、軒先でかにを売らせてほしい』と創業者が頼み込みまして、売ったところ爆発的に売れたんです」と、一等地で商売することの重要性に気づいたそう。

そのカステラ店が閉業すると、ビルの地下1階から3階までを借りたといいます。

ちなみに前身の「千石船」時代、漁師飯をヒントにした、現在も人気の“あるメニュー”を開発したところ、「まったくお客さまが入らず『もう閉めよか』っていうことも頭によぎっていたころ、爆発的に売れまして。1ヵ月で、それまでの1年9ヵ月間の売上を超えたんです」(小林さん)と、文字通りの大逆転エピソードを披露。

「それで創業者が『かにで道楽したい』ということで『かに道楽』に改名しまして、今の本店がある場所でビルを間借りし、商売をさせていただくようになりました」という歴史が。

番組では、そんな大ヒットにつながった看板メニューが明らかになるほか、現在本店前に長い行列ができている、食べ歩きが可能な人気商品も紹介。

また、これまで公開されてこなかった新たなウラ側も続々登場します。さらに、「かに道楽」から自宅で楽しめる「かにすきセット」の豪華視聴者プレゼントも!

『ウラマヨ!』(関西ローカル)は、12月21日(土)13時より、カンテレで放送されます。