──ドラマは、漫画とは違ったエピソードの進行でした。構成でこだわった点を聞かせてください。

いろいろ試行錯誤して、一番悩んだのは最終回をどうするか、ということでした。現在も原作の連載は続いていますし、ドラマ制作時にはコミックスの10巻くらいまで物語が出ていたと思いますが、その時点でもすべてを描くことは不可能でしたから。

ただ、我々としては連続ドラマの先に映画があるのか、さらに連続ドラマの続きがあるのか、まったくなんの計算もしていませんでしたが、「また作れるような終わりにしよう」ということだけは決めていました。

放送の1年前くらいに撮影をしていて、台本を作ったのはもっと前だったので、田村先生ともお話させていただきながら、続編を作れる最終回にしました。

『ミステリと言う勿れ』通称“広島編”が映画化された理由

──そして今回、通称“広島編”が映画化されますが、数ある原作のエピソードの中からこのエピソードを映画にした理由は?

本当にさまざまなエピソードがある中で、どれを映画化するのか、議論はありました。

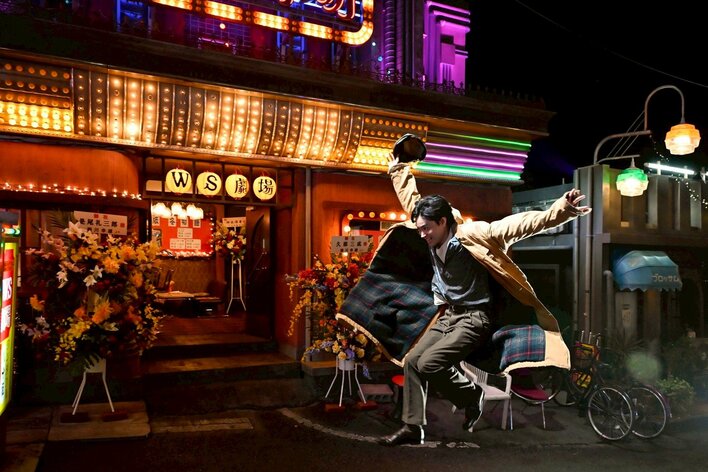

もともと“広島編”は、ボリューミーな話なので、尺的に4、5話必要だったということもあり、時間が限られた連続ドラマの中では描くことができなくて。また、広島という舞台であったり、蔵が出てきたり、昔からある由緒ある一族の物語を描くということも物理的にも厳しかったので、ドラマは“広島編”を飛ばして描かざるを得なかったんです。

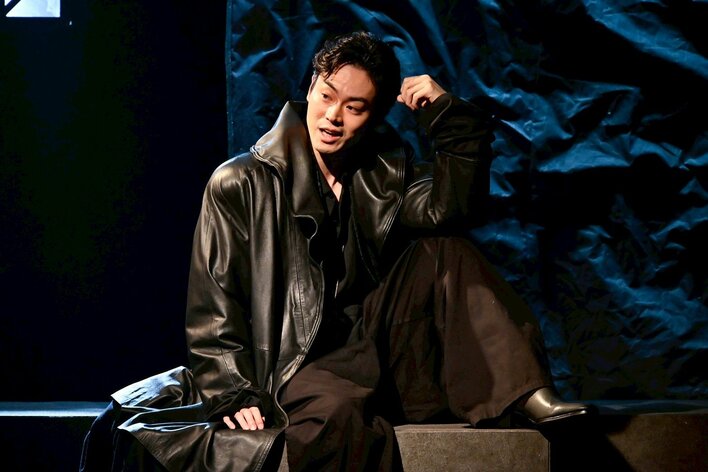

でも、『ミステリと言う勿れ』という作品にとって、整にとって、大事なエピソードなので、今回の映画で描けてよかったなと思っています。

──今作をつくるなかで、菅田さんや田村先生といろいろな話をしたと聞きました。印象的な会話、作品づくりのポイントになった言葉はありましたか?

先ほどもお話した通り、原作の“広島編”はとても長い話で。2時間の映画に落とし込むためには描き切れない部分が多くあります。ですから、「落としたあのシーンがあるからこその、このセリフだよね」とか、「ここのセリフだけ言っちゃうと、つながらないよね」という話を現場で菅田さんとたくさんしていました。

無くしてしまったシーンやセリフをどう補足するか、と。何か一言でも説明させたほうがいいのか、それとも“そのつもり”でやるのか。何度も現場でその会話をしました。

そういった話は、菅田さんとだけではありませんでした。

今回の物語のメインとなる狩集家のメンバーが集まるシーンでは特に、リハーサルが1時間、2時間とかかることもよくあって。お芝居を固める段階で「もうちょっとああしたほうが」「ここはこうじゃない?」という会話がすごく多くありましたし、皆さんから「ここが引っ掛かる」「こうしたい」という意見もたくさんあがりました。

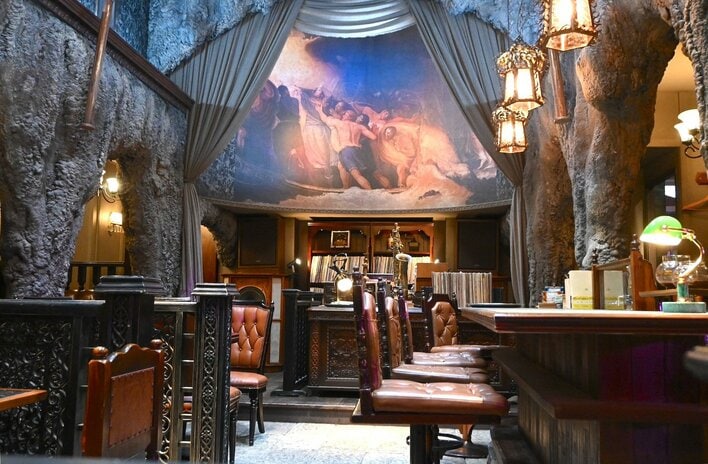

そのなかで印象的だったのは、喫茶店のシーンを撮っていたときのことですね。リハーサルが終わったあと、普段ならキャストは本番に向けて準備をするために現場からは一旦出ていくのですが、その日は皆さん座ったまま動かなくて。

動かないことが気になり、「何か気になったことありますか?」と聞いたら、「いや、特にないです」と言うんですけど、菅田さんから「何か少しでも良くなるアイデアが出てくればと思って」という言葉が出てきて。そこからさらに皆さんで話し合う時間を持ちました。

そういうことって、今まであまり経験がなかったんですよね。「今の流れでもまとまっているけど、より良くする方法をもっと探りましょう」という。

結局、そのあと話し合って、本当にちょっとしたセリフのニュアンスや些細なことを調整したのですが、すごく熱にあふれた現場だったなと感じました。