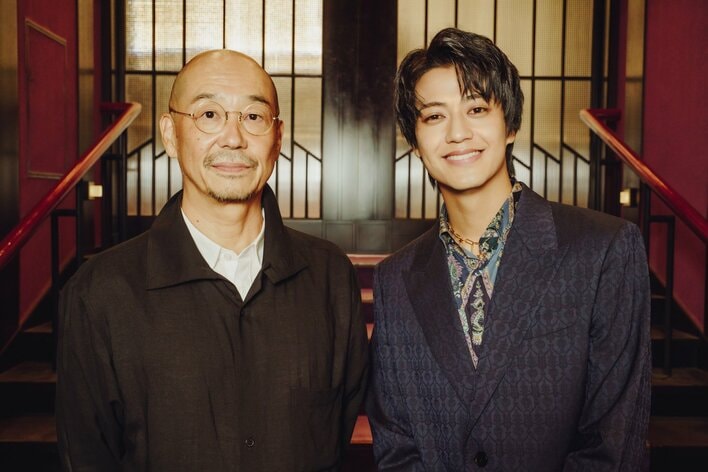

快活で華やかな善次郎が持つ影の部分を見事に演じた髙橋さんを、大森監督は「すごい俳優」だと絶賛します。撮影に挑む髙橋さんの姿勢についても明かしてくれました。

大森立嗣「善次郎が登場すると画面が華やぐ」

――お栄を抱き寄せるなど、色香を感じさせるシーンもありましたね。

髙橋:あのシーンは自分の中でも山場のひとつで、善次郎が持つ影の部分が少し現れる、肝となる場面だと思っていました。普段は人に言わないことを、いざお栄さんに伝えるという時に、どれくらいの気持ちと覚悟で言うのか。絵に対する思いなど、向き合っている人の近くにいるからこそ、一歩引いて俯瞰(ふかん)して見ていることに、「これでいいのかな」と思う瞬間があったのではないかなと。そんな複雑な気持ちが混ざり合いながら、少しずつ放出されていくような感覚で演じていました。

また、あのシーンは光がとてもきれいで、演じている際には現場がすごく静かになっていたのを覚えていますし、自分もすごく緊張していました。自分の感情をお栄さんに吐露しながら絵を描くというのは、なかなか難易度が高いなと感じました。

もちろん、どの作品でもあることですが、善次郎は他の人に比べて表向きの印象と、自分の中で思っていること、見せている自分との間にいろいろなフィルターがある感覚がありました。そうしたものをどこまで表に出すのかは、お栄さんと掛け合いの中で、自然と表れるように演じていました。

――そんな髙橋さんの善次郎を、大森監督はどのように見ていましたか。

大森:やっぱり年齢を重ねたシーンでは、声の出し方も若い頃とは違っていて、堂々とした雰囲気や、いろいろな経験を経た深みが表現されていると思いました。酸いも甘いも知って、女性のことも知り、絵についても理解を深めてきた男が、「それをやめようかな」と思う段階まできている。そのような男にちゃんと見えるところが、本当にすごいなと。ヒゲもつけたりして(笑)。

髙橋:撮影所の皆さんの協力のもとです(笑)。

大森:人生の重みを背負っちゃった男に見える。僕はほとんどカットを割っていませんから、彼がひとつの芝居の中で全部やっているということ。すごい俳優ですよね。

――特に、「プロだな」と感じた点があれば教えてください。

大森:“プロ感”みたいなものは、きっと小さい頃からたくさん仕事をしてきたから勝手に身についているのでしょう。海人のほうから「具体的な練習をしたい」と言われてリハーサルもしていましたし、「自分が今この役に入り込むために必要なこと」を明確に理解しているのだと思いました。そういうところが、とてもプロだなと感じます。

俳優さんから「練習したい」と言うのは勇気がいることですし、「監督がやらないならいいや」と思う人も多い中で、積極的に取り組む姿勢は素晴らしい。海人が意図しないものまで作品に映り込んでくるんです。それは彼が持っている素直さや軽やかさで、特に前半や中盤に善次郎が登場すると、画面が華やぐ気がするんです。それはやっぱり海人が持っているもので、教えてできるものではないので。

髙橋:僕は不安症なんです(笑)。ずっとビギナーズマインドでいるのも良くないなと思いつつ…。撮影が終わるたびに監督に「大丈夫でしたか?」と聞いてしまうほど、心配になってしまうというか。ダンスや歌でもそうですが、自信満々な人になりたいと思っていて。経験値やキャリアがどんどん積み重ねていく中で、自信を持っていかなければと思っています。でも、特にこの作品では、その世界に染まりたいという思いが強かったです。時代背景も違いましたし、初めてのことも多かったので。

初挑戦した時代劇に「不安だった」としながらも、積極的に「その世界に染まりたい」と役への理解を深めた髙橋さん。インタビュー後半では、北斎と本作の主人公・応為の魅力を語ります。