亀梨が江戸の蕎麦の歴史に興味津々「大阪はお蕎麦屋さんが少ないイメージなのに…?」

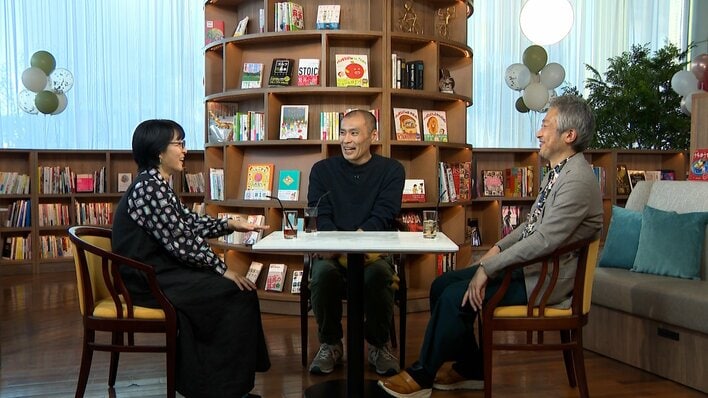

「最高のだし茶漬け」や「高級家具」に続く「学ぶシリーズ」となる今回のテーマは、「蕎麦」。過去の放送でも蕎麦打ちを体験しましたが、より深く蕎麦を知るために今回は専門家の片山虎之介先生を招き、授業を受けることになりました。

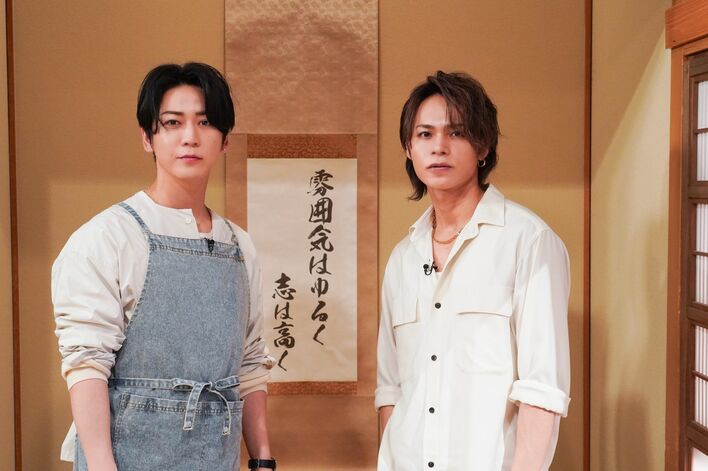

蕎麦の歴史に興味津々の亀梨さんですが、まずは先生の名前が気になった様子。「片山虎之介」というペンネームの由来についてノートに書き込もうとして、「メモらなくていいから!」と上田さんからツッコまれます。

授業では、蕎麦の実をすり潰しながら、実の構造を学習。蕎麦の香りは主に「甘皮」に含まれることを聞いた中丸さんは、感心した表情を浮かべました。

縄文時代から食べられていた蕎麦は、古墳時代にはまとまって栽培されるようになり、その後、家庭ではお客さんをもてなすための食事として発展。江戸時代には、商売としてお店で出されるようになりますが、江戸には大阪から入ってきたものが源流だそう。

「(大阪は)お蕎麦屋さんが少ないイメージあるんです。なのに大阪?」と不思議がる亀梨さんに、先生は大阪由来の「砂場」と信州から来た「更科」、「砂場」系をベースに侍が始めた店の支店だった「藪」の「三大のれん」の成り立ちを説明しました。

「蕎麦も個性がないと生き残れない」という先生の言葉を受け、「芸能界と一緒ですね」と納得した様子の上田さん。

先生から「もり蕎麦→お酒→アラカルト→温かい蕎麦」という通の注文の仕方を教わり、「今絶対食べるべき」という蕎麦屋さんに行くことになりました。