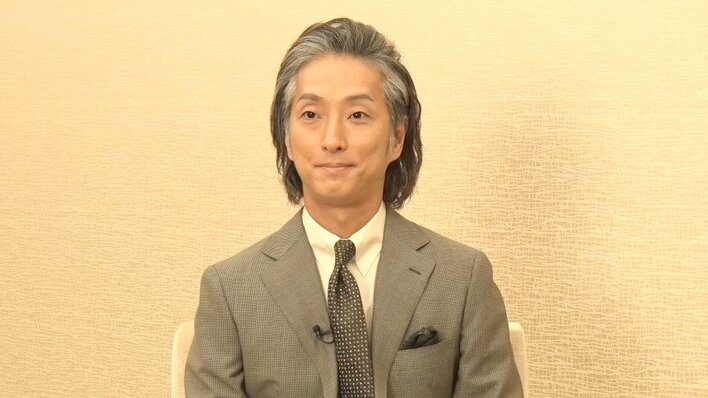

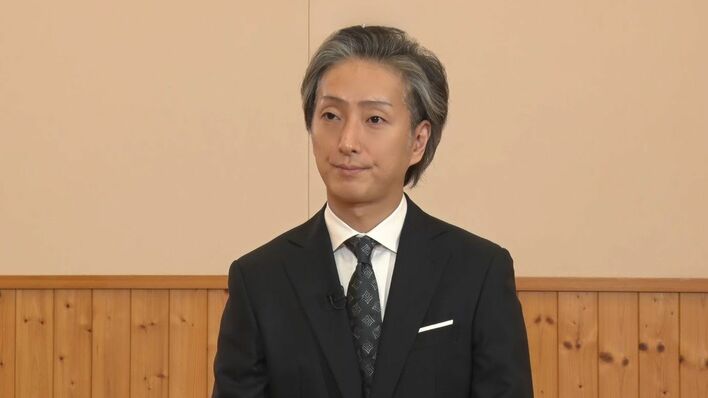

憧れの八ツ橋役は「子どもが戦隊モノのヒーローベルトを買ってもらったような気持ち」

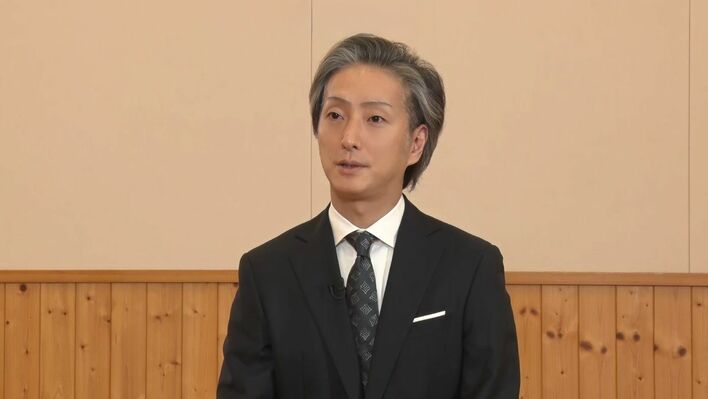

――七之助さんは、「籠釣瓶花街酔醒(かごつるべさとのえいざめ)」で八ツ橋を演じました。

この作品、このお役は、私がインタビューなどで「今やりたいお役は何ですか?」と質問されたときに、必ずひとつ目に挙げていたものでした。

父の次郎左衛門、そして(坂東)玉三郎さまの八ツ橋で、私も何度か出演させていただきましたけれども、それを諸先輩方のVTRだったりも見て、ずっと「ああ、この役はいいお役だな。いつかやってみたいな」と思っていたお役を、十三回忌追善で、しかも(片岡)仁左衛門のおじさまも、(尾上)松緑のお兄さまも、みなさま出てくださいまして。

それを歌舞伎座でやらせていただけるというのが、自分のこと(役を勤められること)よりもありがたいなと思いました。

初日開いてからかな。舞台稽古かな。玉三郎のおじさまに「大変だろ」と言われたときに、「それよりも、うれしいです」って純粋に答えたんです。普通なら「はい、大変です」と言うんですけれども、重圧よりも楽しさが、また兄とできる、歌舞伎座でやれるといううれしさが勝ったお役でした。

憧れの、というか、子どもが戦隊モノのヒーローベルトを買ってもらったような気持ちといいますか。衣装着たときに「うわ、八ツ橋の衣装だ。ああ、縁切りの衣装だ」と。

あの歌舞伎座が、もう誰も息をしてはいけないような張り詰めた緊張感、その中の空気というのは久々な感覚がいたしまして、思い返してみると、ありがたい1ヵ月で。あんなに早く終わってしまったと感じた月はないんじゃないですかね。

兄と「もう終わっちゃうね。あと何日だね」って数えていたというくらいの2月でした。

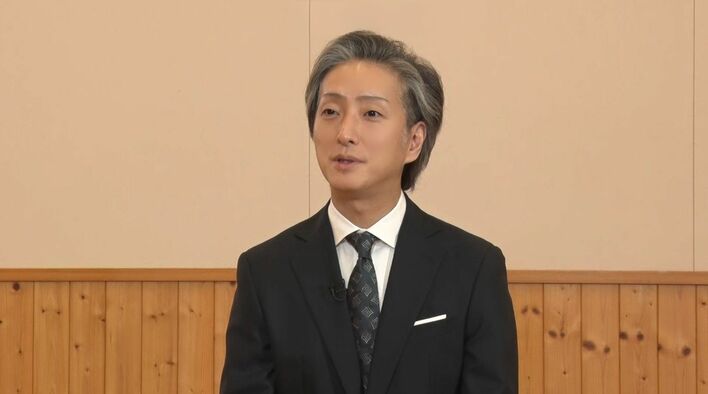

――八ツ橋の役としての魅力は、どんなところにあるのでしょうか?

立女形、風格はもちろんのこと、その胸の中にある花魁として哀しみ、苦しみというようなものがすべて表現されている。哀れさと、花魁だぞというような気立てがミックスされたお役。

女性の部分の八ツ橋と、花魁としての八ツ橋…そういうところが、とてもよく描かれていて、すばらしい作品です。

八ツ橋は、間夫がいながらも、次郎左衛門の身請けの話を、一度はうんと言ってるんですよね。そんな八ツ橋の気持ちを、玉三郎さまがどういうふうにお考えになっているかというところで、ちょっと一致する部分があって。

次郎左衛門は、たぶんお金だけじゃなく八ツ橋という“人間”を見てくれていた唯一の人だったんじゃないかと。だから、身請けの話になったときに、“女性”の八ツ橋がうんと言ったんでしょうねっていう。

でも、現実というものがどんどん迫ってくる。そういうところのお話が、とてもうまく作品には描かれておりますし、そのバックグラウンドというのをしっかり持って臨むと、深さというものが違ってくるんじゃないかというのを改めて感じました。

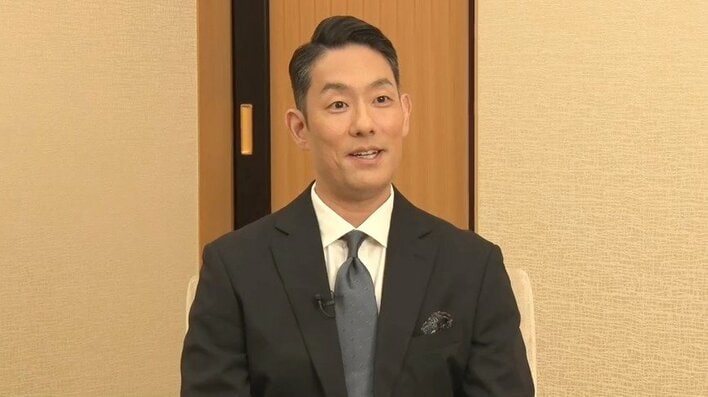

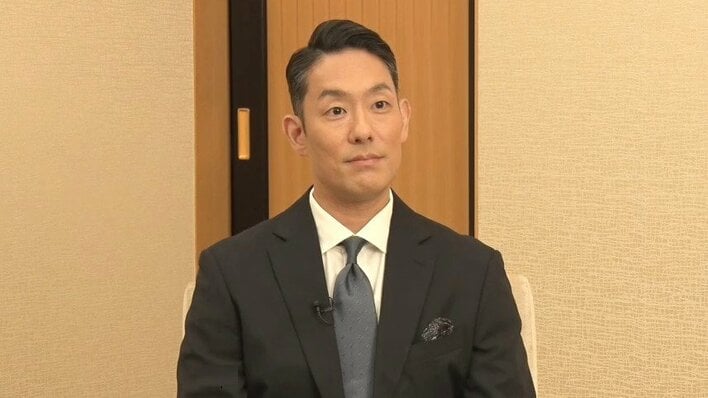

――8月、八月納涼歌舞伎では「梅雨小袖昔八丈(つゆこそでむかしはちじょう)」で忠七を演じました。

やはり、ずっと見ている演目でもありますし、楽しいなと思っている作品で。兄は、父に教わりたかっただろうと思いますけれども。

十三回忌の年内でね、(勘九郎さんが)髪結新三、(自分が)忠七をやらせていただくというのは、すごくうれしかっです。毎日、忠七をやっていたいくらいでした。

永代橋の場面なんていうのは、祖父のVTRを見ていると「ああ、ここでこういうふうにセリフをたたむんだ。そうすると、もたっとしないんだ」と。それを、自分の感情でやっていくと、血肉となっていく。

兄もたぶん、同じところを見ているので、永代橋の場面はもう、何かゾクゾクする攻防がありました。