「裁つ」「断つ」「絶つ」の意味の違い&「座右の銘」の意味とは?

大学入試に出題された難しい漢字を書く問題では、林修先生がプチ解説を加えました。

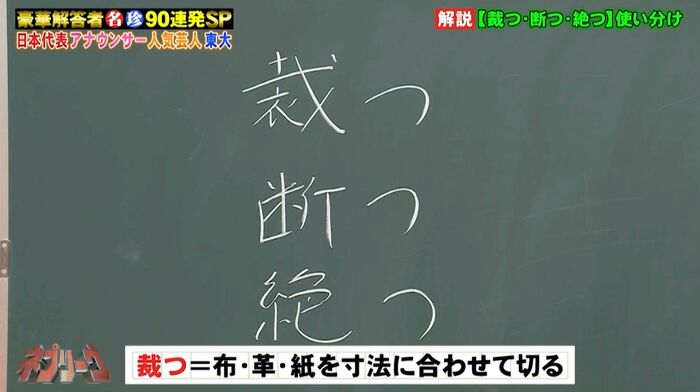

「布地をタツ」は「裁つ」と書きますが、意味の近い「断つ」「絶つ」とセットで覚えておくと間違いが減るといいます。

まず「裁つ」は、「布や革、紙を寸法に合わせて切る」という意味で使われます。

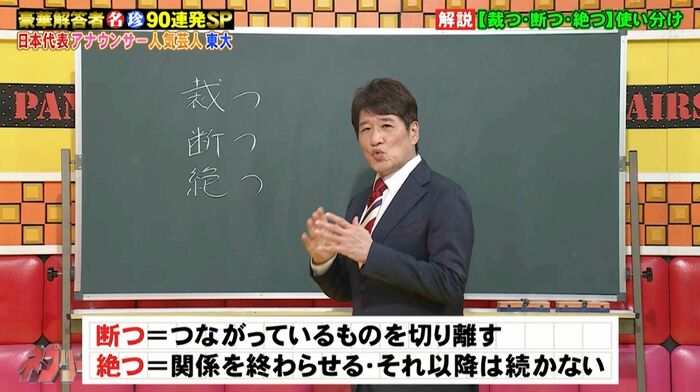

「断つ」は「分断」の「断」なので、「つながっているものを切り離す」という意味。「絶つ」は「途絶える」の「絶」なので、「続いていくものを一度終わらせて、それ以降は続かない」という意味を持つので、合わせて覚えておきましょう。

「座右の銘」の「座右」とは、「座っているところの右」=「身近」という意味です。

「銘」とは「しるす・きざむ」という意味なので、「座右の銘」とは「いつも自分の身近に置いて、心に刻んでおきたい戒めとして備えておく言葉」という意味になるのです。

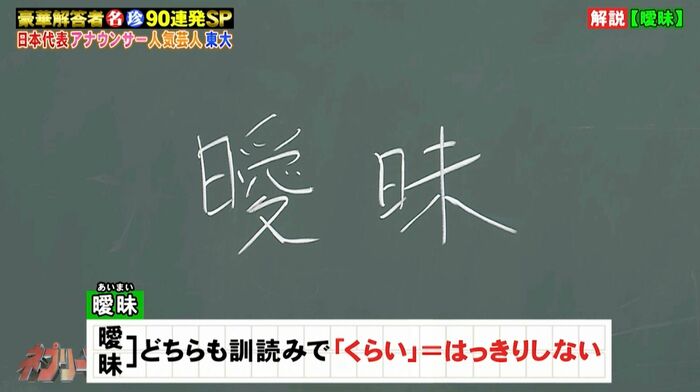

「曖昧」と「憤り」の間違えない覚え方は?

「曖昧」の「曖」と「昧」は、どちらも「日へん」と覚えるのが基本。訓読みをするとどちらも「くらい」と読むので、「はっきりしない」という意味で使われます。

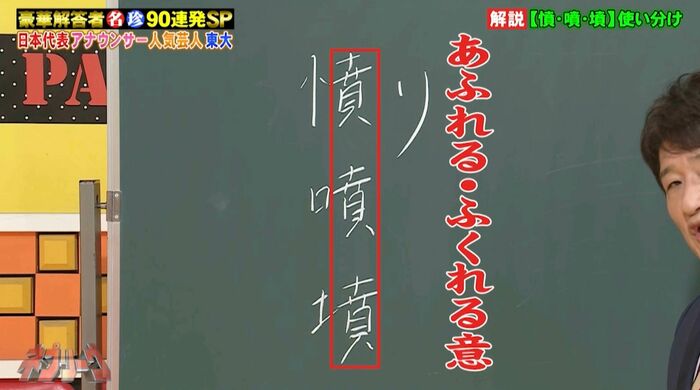

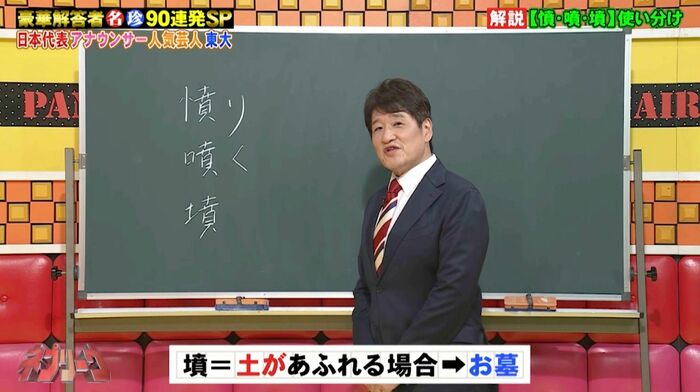

「憤り」は「噴」と「墳」とセットで覚えるのがオススメ。この漢字の「つくり」の「賁」は、「あふれる・ふくれる」という意味を持っています。

心を表すりっしんべんが付いた「憤」は「心からあふれる」という意味、「口へん」が付いた「噴く(ふく)」は「口から出てくる」、「土へん」の「墳」は「土があふれる」という意味で「お墓」を表すのだそうです。

「推敲」という言葉の由来は?

「推敲」という言葉は、唐の時代の詩人・賈島(かとう)のエピソードに由来しています。

自分の詩の表現に悩んでいた賈島は、偉大な詩人である韓愈に「僧は『推す(おす)』月下の門」と「僧は『敲く(たたく)』月下の門」のどちらの表現がふさわしいか相談。

韓愈が「敲く」の方が良いとアドバイスして詩が完成したことから、「推敲」は「何度も練り直すこと」という意味で使われるようになりました。

『ネプリーグ』(フジテレビ)2024年9月30日放送より