福岡、大阪、埼玉に根づく、人気のご当地カレーには、地方から全国に広めようとする地元愛がありました。

7月12日(火)放送の『所JAPAN×華大千鳥合体SP』(カンテレ・フジテレビ系)では、「熱闘!カレー甲子園2022」と題して、福岡、大阪、埼玉の3都市のご当地カレーを紹介しました。

『所JAPAN』には、『火曜は全力!華大さんと千鳥くん』から、博多華丸(博多華丸・大吉)さんが出演。

スタジオには、所ジョージさん、佐々木希さん、カズレーザー(メイプル超合金)さん、田中直樹(ココリコ)さん、若槻千夏さんも登場しました。

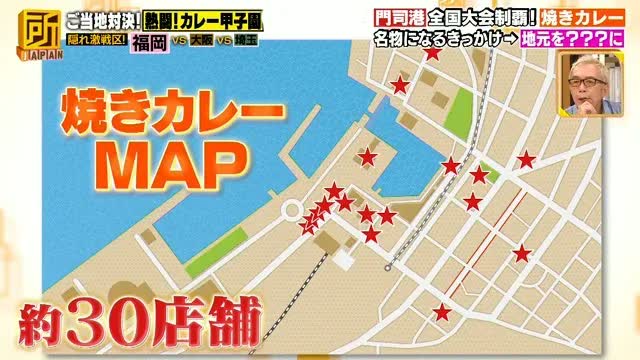

門司港の郷土料理「焼きカレー」

福岡県北九州市の門司港にある、創業24年の「焼きカレー専門店 伽哩本舗」。

このお店は、全国の人気カレー店が集結した「横濱カレーミュージアム」(2007年に閉館)で、殿堂入りし、日本一にも輝いたお店です。

ルーは、2日仕込みの欧風カレーで、牛骨、丸鶏、牛すじなどでとったブイヨンスープに、15種類のスパイスを加えて作ります。

ご飯とルーを盛りつけたあとは、卵とチーズをのせてオーブンで焼き、完成。

この「焼きカレー」が、門司港名物となっています。

門司港周辺で、この「焼きカレー」を提供するのは、約30店舗ほど。

なぜ、門司港に“焼きカレー文化”が根づいたのでしょうか。

オーナーシェフの松井和之さんによると、「焼きカレーができた時期は、昭和30年代」とのこと。

あるお店で、余ったカレーをグラタン風にしてオーブンに入れ、焼いてみたところ、思いのほかおいしく仕上がり、これが好評に。

国際貿易港として繁栄、洋食文化が発達していた門司港では、家にオーブンがある家庭もあり、庶民の味として浸透していきました。

「焼きカレーは、門司港の郷土料理。それを盛り上げたい」という思いから、門司港で「焼きカレー」を販売するお店が増え、さらに殿堂入りで人気に拍車がかかり、門司港名物として徐々に定着。

松井さんは、「焼きカレー」の調理に関する特許を取得し、その文化を守り続けています。

東洋と西洋が融合した「焼きカレー」

門司港駅前にある「プリンセスピピ 門司港」。

このお店の人気メニューが、季節の野菜を15種類もトッピングした「野菜ソムリエ焼きカレー」(1265円)。

ルーは、タイの王宮料理である合鴨のレッドカレーをベースに、ココナッツミルクとタイから取り寄せたハーブを使用。

オープン当初は、タイ料理専門店でしたが、今では「焼きカレー」がメインになっています。

門司港でお店を開いたきっかけについて、オーナーシェフの岡嵜(おかざき)孝和さんは、学生時代に経験した1年間のユーラシア大陸の旅をあげ、「アジアからヨーロッパに行くまでの過程を見てきて、アジアとヨーロッパが融合する料理をお店で出したいと思った」と語りました。

岡嵜さんは帰国後、大手ゼネコンに就職し、愛知から北九州へ移住しますが、32歳のときに、旅で会得した料理の道に進むことを決意しました。

焼きカレーを始めたときに「カレーライスがアジア。グラタンのように焼くのがヨーロッパ。この一皿で、自分が求めていたアジアとヨーロッパを融合した料理ができている」と発見。

「出会った瞬間に、焼きカレーに人生をかけてもいいなと思った」といいます。

「焼きカレーの文化を全国に届けることで、もっと九州のこと、門司港のことをたくさんの方に知っていただけたらうれしいなと思います」と語りました。

大阪の新定番!「スパイスカレー」

大阪で聞き取り調査を行うと、ルーや小麦粉を使わず、スパイスを中心に作られるスパイスカレーが女性の間で流行していることが判明。

特集を組む雑誌や書籍が増え、新たな大阪名物になりつつあるのだといいます。

大阪市中央区「空堀(からほり)商店街」にある、創業12年の「旧ヤム邸」。

食事どきには、常に満席になるほどの人気店で、5年前に東京にも進出。

大阪人に愛されるスパイスカレーとは、どんなものなのでしょうか。

こちらのお店では、柑橘系の風味が特徴のコリアンダー、ほろ苦さや辛味が特徴のクミン、ターメリック、チリパウダー、パプリカパウダー、マーガオ、オレガノ、フェヌグリーク、かつお節の9種類を調合したスパイスを使用。

唐辛子、マーガオ、シナモン、クローブ、ローリエを油で炒め、玉ねぎ、セロリ、ペーストトマトを加えて煮込み、そこに調合したスパイスを加えます。

ほかにも、牛豚の合い挽き肉、ズッキーニ、オリーブを入れ、こだわりのルーが完成。

シェフの橋本香苗さんに、スパイスのこだわりを聞くと「(店内にスパイスが)50種類くらいはある」と紹介し、「どれを多くして、どれを少なくするのか組み合わせて、最終的にどんな味にしたいかで配合を変える」といいます。

スパイスカレー人気は、大阪人ならではの気質が関係。「オリジナルにこだわる人が多かったため、年数が経つごとに店が増えた」のだそう。

なかでも、特に谷町・北浜エリアはスパイスカレーを提供するお店が多く、30店以上も集まっています。

なぜ、谷町・北浜エリアでスパイスカレーが広まったのでしょうか。

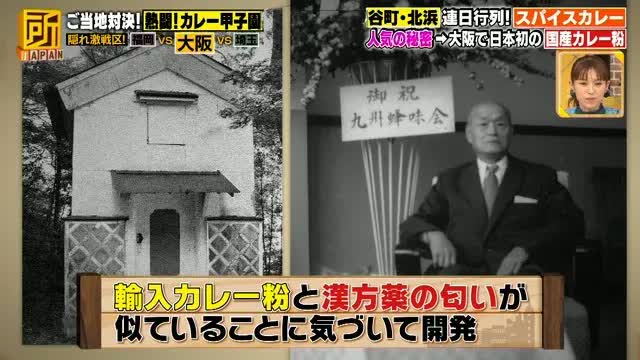

日本初のカレー粉を開発したのは大阪の薬問屋

北浜市周辺は、古くから続く薬問屋が並び、医薬の神を祭る神社「少彦名(すくなひこな)神社」がある薬の町として有名。

実は、日本初の国産カレー粉を作ったのは、大阪の薬問屋(現在の「ハチ食品株式会社」)。

明治38年に、当時輸入されていたカレー粉と漢方薬の匂いが似ていることに気づき、開発したといいます。

開発当初は、見向きもされませんでしたが、輸入品の偽物が出回ったことで、徐々に流通するようになり、国産の「蜂カレー」が全国に広まっていきました。

大阪人の自由な発想と、チャレンジ精神によって、新しい食文化が創造されていました。

埼玉県行田市に根づく「古代米カレー」

埼玉県行田市のご当地カレーは、10年前に誕生した「古代米カレー」。

白米よりもカロリーが低く、タンパク質や食物繊維が多く含まれる古代米を使用しています。

このカレーを広めるために発足された「古代米カレーの会」の田中利幸さんに、古代米カレーとはどんなカレーなのかを聞いてみると…。

古代米カレー認定ルール

・地産地消の食材を、1種類以上入れること

・お店の自慢のカレーを使うこと

・埼玉古墳群を模した型で古代米をお皿に盛りつけること

「古代米カレー」を提供する、創業25年の「Cafe茶馬古道」。

こちらでは、香りを引き立てるために、注文が入るたびに、味の決め手となる特製スパイスで香りづけをしています。

また、地産地消の野菜をつけ合わせとして添え、認定ルールの2つの条件を満たします。

そして、行田市にある埼玉古墳群を模した型で古代米を、お皿に盛りつけました。

古墳型のカップは、地元の「ものつくり大学」に依頼。高性能な機械で、埼玉古墳を完全再現しています。

このカップを手に田中さんが、古代米カレーを広めるため、協力を求めた結果、今では14店舗で「古代米カレー」が提供されています。

行田愛が東京に進出!故郷の味を広めたい

東京・恵比寿に店を構える「Deri Chef Kitchen Ebisu」では、「カレーを通して、行田を1人でも多くの人に知ってもらえたらうれしい」と、24歳の若さでフランスレストランを開業した田島優己さんが、1人でお店を切り盛りしています。

「地元が好きだから」と話す田島さんは、埼玉県の料理の専門学校を卒業後、一流フレンチレストラン「銀座レカン」で修行するために上京。

3年の修行期間を経て、共同で店を持てるシェアキッチンというシステムを利用し、恵比寿で開業。そこで「古代米カレー」をオープン当初から提供しています。

しかし、「経営の難しさ、集客の難しさを痛感させられた」と業績は伸び悩んでいる様子。

そこにチャンスが舞い込み、「銀座レカン」で7代目総料理長に就任、修行時代にもお世話になった渡邉幸司シェフから、今年7月に出店予定の新店舗のパートナーに指名されたのです。

「新しいお店に来てもらったお客さんに、行田のカレーを食べてもらったら、ファンになってもらえるかもしれないということを考えると、カレーで勝負したい!」と、どこまでも“古代米カレー推し”の田島さん。

今回、田島さんの強い思いを聞いていた渡邉シェフが、初めて「古代米カレー」を試食。新店舗での提供をかけた試食会が行われました。

田島さんが一番こだわったのは、行田産の青大豆。そのまま使うのではなく、オーブンで熱を通すことで、ルーが青大豆に染み込み、一体感のある味になるのだといいます。

田島さんが、試作を繰り返して見つけた調理法を駆使して、考案したのが「フレンチ×古代米カレー」。

渡邉シェフのジャッジは「彼なりに作り込んでいるところは、すごく伝わってきます。ですが、バランスと完成度という意味では、まだまだ」というもの。

残念ながら、即正式メニューに採用というわけにはいきませんでしたが、田島さんは、6月で恵比寿の店を辞め、新店舗に専念。

「今後は技術、知識を学ばさせていただいて、30歳には、行田での独立開業を目標に。地元を盛り上げられるように頑張る」と語りました。