――今回の出演にあたり、どんな準備をしていますか?

唐さんの映像を探して見漁(あさ)ったり、以前から買ってあった唐さんの戯曲集をもう一度読み直したり。唐さんが横浜国立大学の「劇団唐ゼミ☆」で話した内容を収録した本も、もう廃盤のものもありますが、古本屋を探して回って全部買って読みました。

――唐さんとの“出会い”について教えてください。

唐さんの息子の(大鶴)佐助と、舞台『ジュリエット通り』(2014年)で一緒にお仕事をして交流するようになって。ちょうどその時に劇団唐組で上演していた『紙芝居の絵の町で』を観ようと佐助が誘ってくれて、初めて唐作品を生で観ました。

僕は『少女都市からの呼び声』のときに唐さんにお会いしましたが、直接お話を聞かせていただく時間はほとんどなくて。でも佐助から、唐さんが僕のペンライトとうちわを持っている貴重な写真をもらったり(笑)、唐さんの昔話を聞いたり、佐助と僕は山ほど旅をした仲なので、もはや佐助に“お父さん味”を感じたり(笑)。

――唐さんといえばテント芝居。神出鬼没なテント小屋、舞台と観客の一体感、そして背景が開いて外の景色とつながる「屋台崩し」が特徴ですが、安田さんが思うテント芝居の魅力は何でしょう。

自然のなかに今までなかったものを立ち上げ、存在させ、そして一斉になくすところではないでしょうか。ロマンが詰まっていると思います。架空の異世界が出来上がり、そのなかで美しく儚(はかな)いファンタジーが繰り広げられ、終わると同時に消える。

あとは、自然音が演出になるところ。雨風、テントの周りにいる人々の声、救急車の音…その場のすべてが演出に変わるところが面白いと思います。

テントのなかでエネルギーが圧迫され続け、最後に「屋台崩し」で背景がスパンと抜けた瞬間、自分たちが今どこにいるか分からない感覚になるというのも、テント芝居の魅力だと思います。

安田章大「命を大切に」唐作品に通じる、家族の教え

――演劇と、コンサートやライブは、観客と直接向き合うところが似ていると思いますが、何か通じるものは感じますか?

どちらも僕にとっては同じものです。お客さまと対峙して、僕たちがエネルギーを投げると、それが膨らんで客席から返ってきて、受け止めて増幅させて、また投げる。いわゆる生物(なまもの)と呼ばれるものは、どれもすごく似ている気がします。

――『少女都市からの呼び声』に出演した際、唐さんのエネルギーをどう受け取り、表現できたと感じましたか?

唐さんの言葉には難しい部分もあると思いますが、僕が“命を大事にしてきた感覚”ととても類似したものを抱きました。今回の作品にも通じますが、僕は兄が死産だったこともあり、幼少期から「命を大切に」と教えられてきました。そういうセンシティブな題材の作品に自分が飛び込むことで、さまざまな感情や感覚を人に伝えられるんだという喜びを当時、確かに感じました。

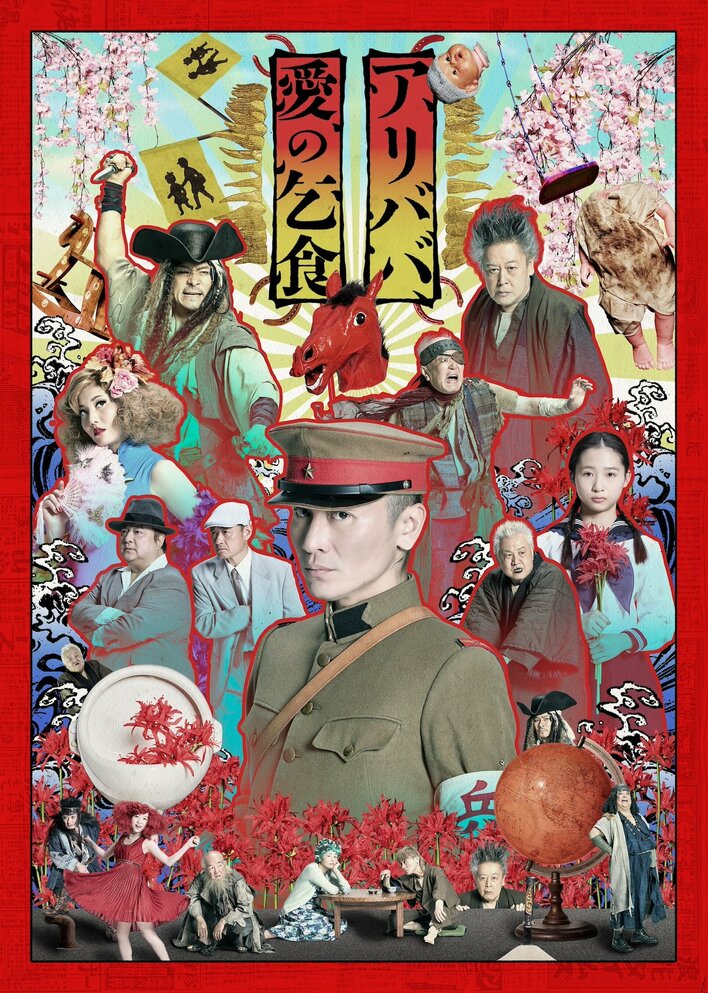

おそらく僕のファン層の方々は、唐さんの作品にあまり触れる機会がなかった方が多いのではないでしょうか。『アリババ』『愛の乞食』をきっかけに、ぜひ観てほしいですし、唐作品に触れることで何かが変わってくれたらと思います。