麻布台ヒルズギャラリーで開催中の『カルダー:そよぐ、感じる、日本』にTokyo Art Vibes∞のナビゲーターを務める佐久間みなみアナウンサーが行ってきました。

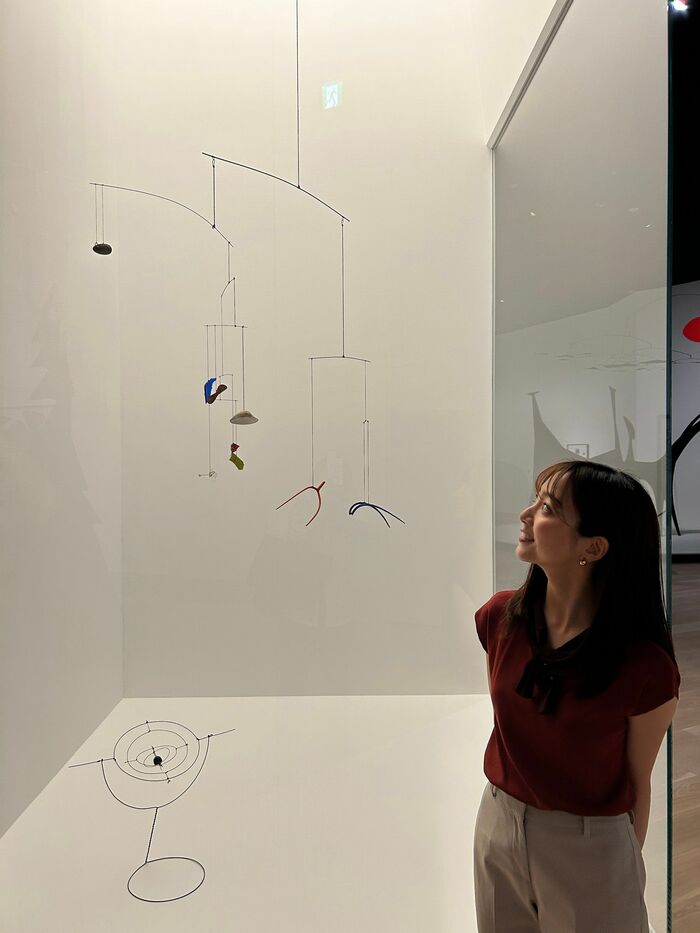

アレクサンダー・カルダーさん(1898〜1976)は動く彫刻である「モビール」を発明し、彫刻の概念を一変させた20世紀を代表するアメリカ人・アーティストです。この展覧会には1920年代から1970年代までの作品約100点が勢ぞろいしています。

会場に入るとまず目につくのが、カラフルでどっしりとした大型作品。一般的にモビールと言うと、天井から吊されたきゃしゃなイメージがありますが、この作品は、床置きの真っ赤な彫刻の上部に支点があり、大きな針金の両端に色も形もさまざまなパネルがつながっていて、空気の流れによってゆらゆらします。

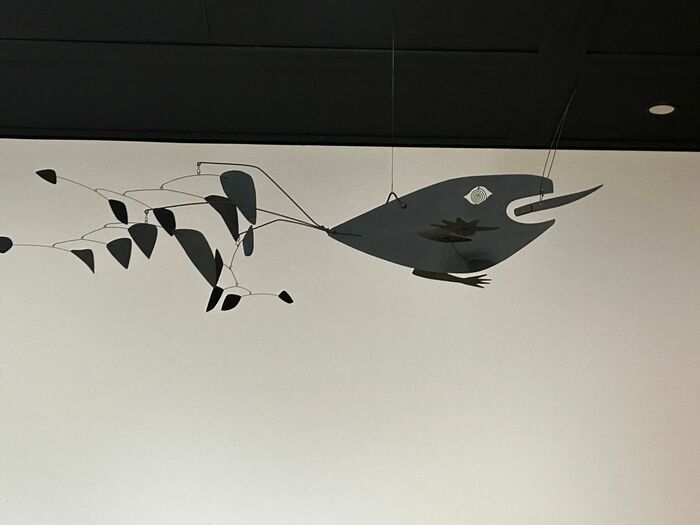

ウッディな壁面のコーナーには、直訳で「日本の影響」と題された作品「Un effet du japonais」があります。黒と赤の扇状に広がる針金と丸型のオブジェが、こちらもかすかに揺らいでいます。カルダーさんは生前、日本を訪れることはなかったそうですが、日本的な感性を感じることができます。

この展覧会のキュレーターで、カルダー財団理事長、カルダーさんの孫でもあるアレクサンダー・S.C.ロウワーさんは「私はこの展覧会では、カルダー氏の日本的な感覚が体現された作品を中心にご紹介することを意識しました」と語ります。その意図は、特注の黒い墨で染めた和紙で囲まれたコーナーに顕著です。

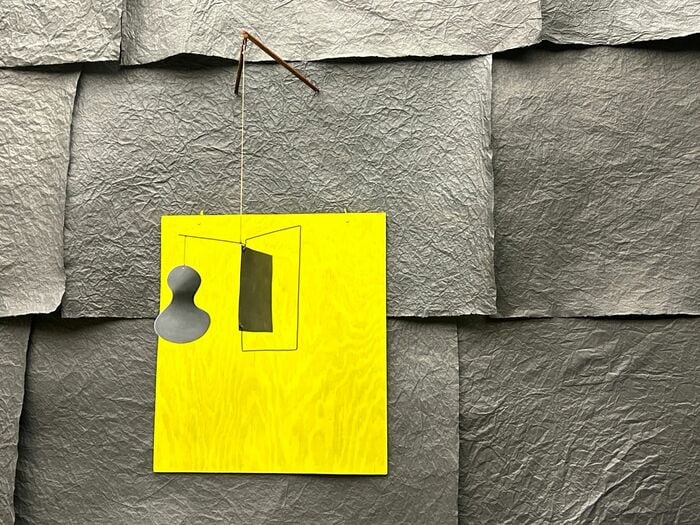

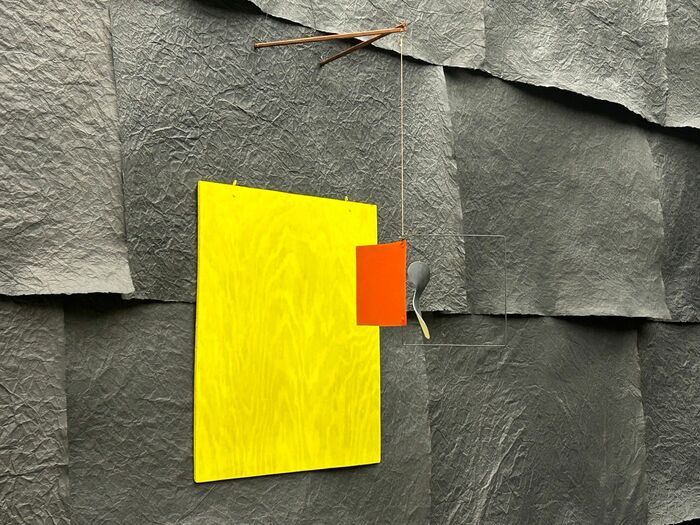

黒い和紙を背景にすると西洋的なモビールも和の装いを見せます。ロウワーさんによると、カルダーさんは下絵のデッサンも描かず、感じたままに作品を制作。「この作品はこういう意味がありますよ」と説明することはせず、見る人に自由に感じてもらいたい、と考えていたそうです。

こちらに展示されている黄色の紙の手前に、表が黒、裏が赤、のような色や形が異なる紙が吊された作品は一瞬として同じ表情は見せず、“自由なアート”を感じとることができます。

佐久間アナも「遠くから見ると赤い部分しか見えないのに。近寄ると黒いゆらゆらとした部分が見えてきます!」と目を輝かせていました。

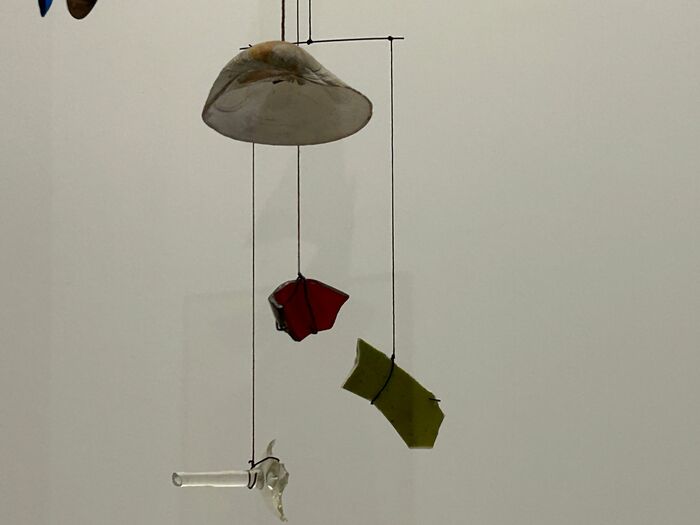

きれいなガラスケースには、壊れたガラスや貝殻などのいわゆる“ゴミ”を吊した作品が展示。SDGsなどという言葉が生まれるはるか前の1943年の作品です。

カルダーさんは「アートは決して手の届かないものではない。見ている人とコミュニケーションして、自分発見をしてもらうために作っている」という考えを持っていたといいます。