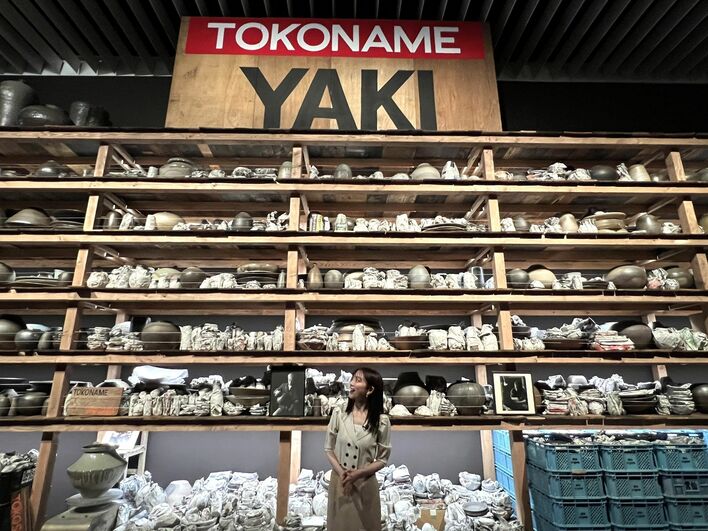

「この展覧会は、世界中のものづくりと職人たちを称えるもの」

一方、静かに常滑焼と向き合えるのが、ゲイツさんの新作《散歩道》。床に敷き詰められた1万4000個の黒いレンガは、常滑市の製陶所がこの展覧会のために制作したものです。

同じ部屋の壁には、京都の調香師と一緒に作ったお香を使ったインスタレーションもあり、ゲイツさんが「この展覧会は、世界中のものづくりと職人たちを称えるものである」と語る通り、日本の職人たちとのコラボレーションが目を引きます。

展覧会のタイトルである「アフロ民藝」とは、黒人文化と日本文化を融合させたゲイツさんが描く独自の美学です。

アメリカの黒人差別に抗議する公民権運動のスローガンのひとつ「ブラック・イズ・ビューティフル」と(西欧文化と対比しての)日本工芸の美しさ、日本の美しさを主張する「民藝運動」の哲学を掛け合わせたものだそうです。

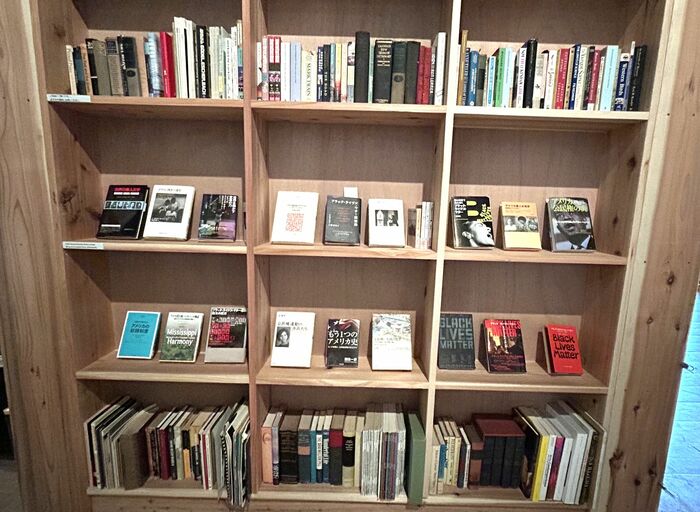

そうしたバックグランドを理解するための「ブラック・ライブラリー」には、アフリカ系アメリカの歴史や活動に関する2000冊を超える書籍が収められています。英語、日本語、どちらもあり、そのほとんどは自由に閲覧することができます。

ライブラリーの隣の部屋には、20世紀後半に全米の黒人社会に大きな影響を与えた雑誌社の社屋にあったソファなどが置かれています。ゲイツさんがこの会社が廃業するときに引き取ったもので、音声ガイドでは自ら「この空間に座って、本を読んだり、写真をながめて、楽しんでもらえたらうれしい」と話しています。

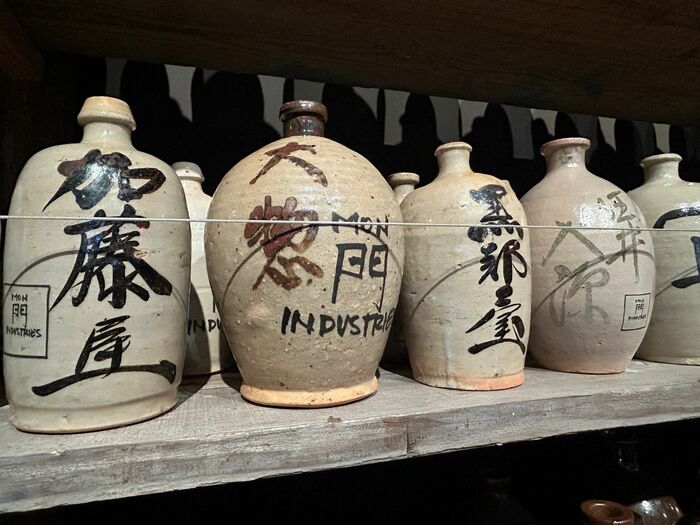

ゲイツさんが「日本とアフリカの文化が混ざることで生み出される新しい形態をよく表している」と言う「ブラックベッセル(黒い器)」はサイズもフォルムもさまざまな陶器。

シカゴで作った作品ではあるものの、常滑で作ったのとよく似た「穴窯」という窯を用い、薪を燃やした熱を使い、その木材が灰となり、灰が器の表面の質感を変化させて特別な表情を作り出すそうです。佐久間アナは「アフロ民藝という考え方が反映されているのを感じますね」と見入っていました。

黒人音楽への敬意を表現している「ヘブンリーコード」という7つのスピーカーと1台のオルガンで構成されている作品の前では、この日、突然パフォーマンスが始まり、そこにゲイツさんも飛び入り参加しました。

ゲイツさんにとっては、ゴスペル合唱団で歌ったことが芸術活動の第一歩だったそうで「展覧会の会期中にも、オルガンの音色で、現代的なゴスペルの雰囲気を作り出したい」との意向を反映して、毎週日曜日にはオルガン演奏が予定されています。

展覧会の最後の部屋には「DISCO TOKKURI」の文字。

そして、氷山のようなミラーボール作品がきらきらと光を放っています。

さらに、天井まで酒とっくりがびっしり!これには「みんなで酒を飲もう!」という作品名がついています。来場者には、ここで音楽を聴きながら、踊りたい気分になったり、リラックスしたりして過ごしてほしい、というゲイツさんのメッセージを感じます。

このスペースでは、ディスコのようなDJイベントをするような構想もあるようで、佐久間アナは「私もそのときにまた来ようかしら?」と興味を示していました。

「アフロ民芸」という耳なじみの薄いタイトルに、ハードルが高い展覧会なのでは?との懸念があるかもしれませんが、心配は無用です。ゆったりした空間の中、ゲイツさんご本人などによる無料の音声ガイドで作品解説を聞きながら会場を回ってみると、異文化の融合がしっくり頭に入ってくる、そんな展覧会です。