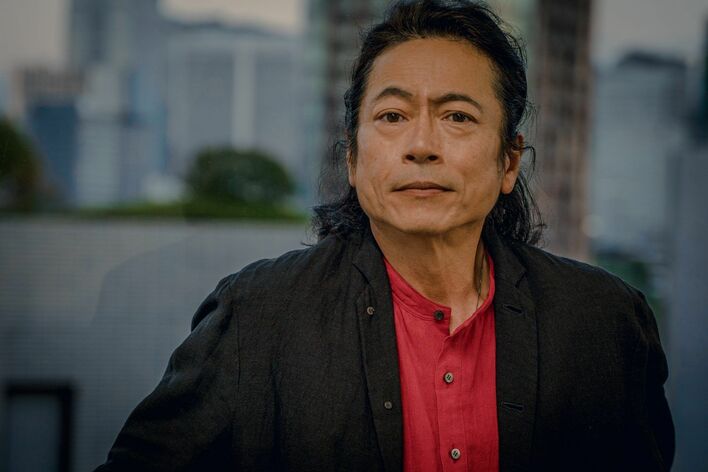

役に向き合うときは「自分を捨てていく作業」からスタート

――三上さんにとって、「演じる」とはどういうことでしょう?

役者にとって、「自分」という人格なんてあればあるほど邪魔だと僕は思っています。だから役に向き合うときは、価値観や美意識、哲学など「自分を捨てていく作業」をします。

準備運動みたいに、一つ一つ自分を外していく。そうやっていくと、新しい台本や人物を読み込んだときに、何かになろうとしなくても自然と役が体に充満してくる。「核」のようなものができるんです。それができたら、あとは「表現」があればいい。声の出し方など、テクニカルな部分でのアプローチです。

「自分を捨てていく作業」なんて言葉遊びみたいだけれど、なかなかどうして、実生活では難しい。小手先の芝居をしていたら観客はすぐにわかってしまいます。だから、ギアをいつもニュートラルにしておくことが大事だなと思います。

もっとも、この年になったからなのか、最近は捨てるほどの自我もなくなってきていて、ギアもニュートラルに入ったままです。特に今回の舞台は、コラージュ的な作品なのでいろいろな役があり、曲の一つずつにも主人公がいます。

それを追いかけるだけで振り回されているので、自我が出てくる余裕もないです(笑)。観ている方にも、1本のストーリーとはまた違った楽しみ方をしてもらえるんじゃないかなと思います。

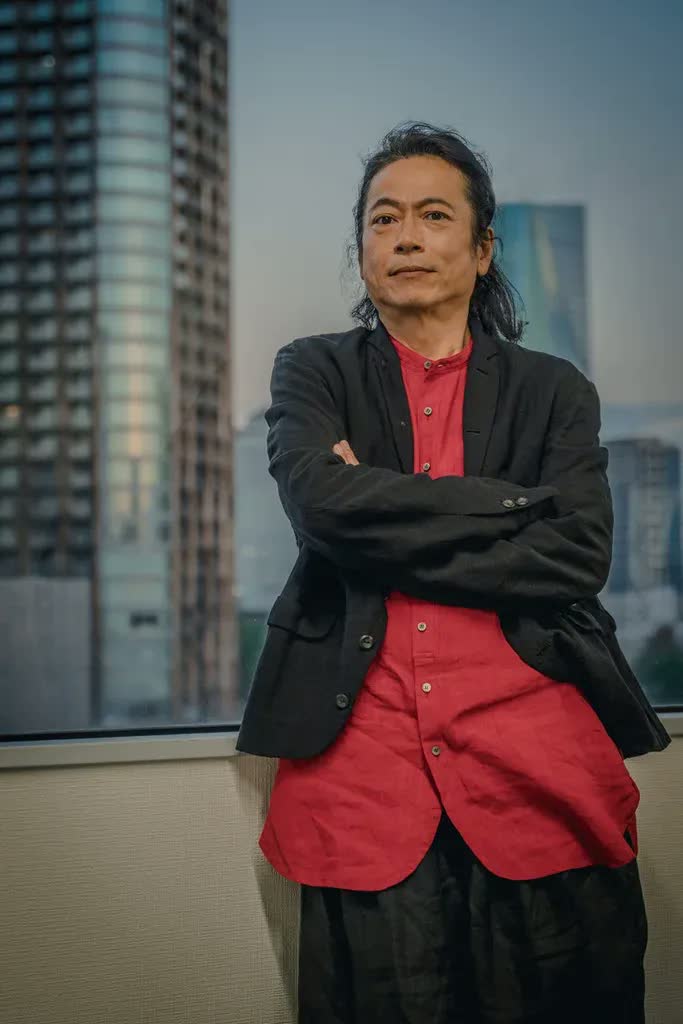

――そんな三上さんのアプローチは、今回の歌劇の「私さえも、私自身がつくり出した一片の物語の主人公にすぎない」というサブタイトルと、とても親和性があると思います。

髙田さんが寺山さんの言葉の中から選んでくださったのですが、一人の虚像として生きてきた僕にピッタリだと思っています。でも、これは皆さんに宛てたものでもあるんですよ。

役者に限らず、自分が一片の物語の主人公にすぎないと思って生きたら、とても楽だと思います。あらゆる人にとって、励ましになり、共感できる言葉なのではないでしょうか。俳優の僕にとっては、よりわかりやすいサブタイトルになっていると思っています。

――舞台を楽しみにしている皆さんへ、メッセージをお願いします。

いわゆる“観劇”する、完成されたものを耽美に鑑賞するようなものではないと僕は思っています。それよりも、今いる世界とは違う世界に行きたいと思っている人、何かにとらわれていて息苦しく生きている人が観たら、とても面白いのではないかな、と。「こんなのありなんだ」と思えたら、きっとスッキリするはずです。観た人の心にズコンと風穴を開けるような作品なので、ぜひ撃たれに来てください。