現在、開幕中の「FIVBワールドカップバレーボール2019」の男子大会。10月9日から広島ラウンドが開幕。その初戦で日本はオーストラリアと対戦し、3対0で勝利。続くロシア戦でも、3対1で勝利した。

この大きな国際大会は実は、“縁の下の力持ち”ともいうべきボランティアスタッフによって支えられているという。その多くは、高校生や大学、社会人のチームなど、バレーをこよなく愛する地元の人たち。

テレビには映らないが欠かせない役割

山陽女学園高等部(広島県廿日市市)バレーボール部もその一員で、14人の部員が今回初めて“ボールリトリバー”の大役を任されることに。

“ボールリトリバー”は、コートの端に6人が位置し、サーブをする選手に素早くボールを回す役割で、テレビ画面にほとんど映ることはないが、試合のスムーズな進行には欠かすことができない。

2ヵ月ほど練習を重ね、いよいよ迎えた本番初日。彼女たちが担当した試合は、ポーランド対ロシア戦とアルゼンチン対ブラジル戦。

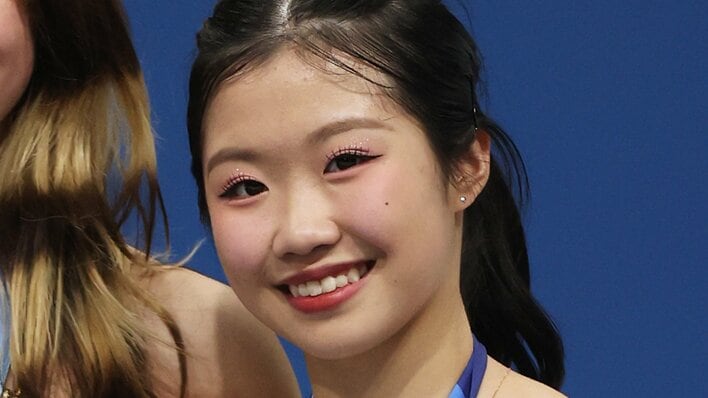

キャプテンで2年生の平岡朋子さんは、初仕事を終えて「楽しかった!」と晴れやかな笑顔を見せた。「初めてにしては良いスタートを切れた。明日からも失敗せず、ちゃんと試合を支えられるように頑張りたい」と話した。

その後、日本対オーストラリア戦を観戦。平岡さんは「やっぱり迫力がすごかった。スパイクは早くて見えないぐらいだった」と興奮冷めやらぬ様子だった。

試合のリズムを壊さないように…

一方、男子大学バレーの強豪である福山平成大学(広島県福山市)バレーボール部は、部員24人を“モッパー”として派遣した。

“モッパー”は、試合中に床に落ちた選手の汗などを素早くふき取り、選手がすべったりする事故を防ぐ大切な役割。点が入ったときなど、試合の動きが止まった一瞬を見逃さず、素早くコートに入って床をふき、またコートから出る。選手の動きを妨げず、試合のリズムを壊さないことがポイントとなる。

初日を終えて部員で大学2年の小野将忠さんは、「国際大会とあってやはり緊張した。試合をただ進めていく大学バレーと違い、国際大会は“観客に見せる”要素もあるので、試合のテンポが違うのに驚いた」と振り返った。

そして、「レベルが高いプレーの中で、汗で濡れている場所を見逃さず、また選手に接触しないようにスピード感をもって役目を果たしたい。各チームともそれぞれの国を背負って戦っているので、すべての選手の良いプレーを引き出せるよう頑張りたい」と、残る試合に向けて気を引き締めていた。

広島ラウンドは、この後も11日(金)、13(日)、14日(月)、15日(火)と続く。