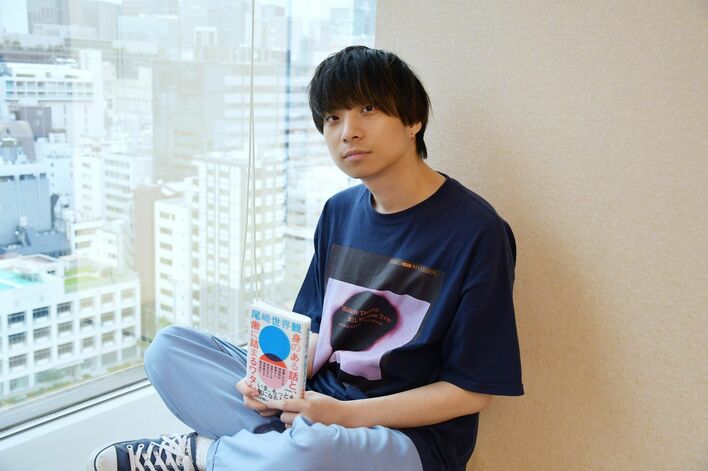

クリープハイプの尾崎世界観が、“いま、もっとも気になる人”との対談を収録した初の対談集「身のある話と、歯に詰まるワタシ」(朝日新聞出版)を上梓した。

ロックバンドのボーカル・ギターとして圧倒的な存在感を放ちながらも、小説やエッセイなど精力的に執筆活動をする尾崎は、対談というフィールドの中で、アイドル・講談師・詩人・作家・格闘家・俳優・ミュージシャンといった、一流の表現者たちとどのような“言葉”の真剣勝負を交わしたのか。

“言葉”について、表現するということ、今感じていることをフジテレビュー!!がインタビュー。

「いきなり核心に触れるような話をしたかった」

<尾崎世界観インタビュー>

――文芸誌「小説トリッパー」(朝日新聞出版)で2年間連載をしていた対談企画が1冊にまとまりました。尾崎さんだからこそ聞けること、話せることがたくさん詰まった濃密な対談集になっていますが、企画の経緯を教えてください。

これまで音楽雑誌やいろいろな媒体で対談をさせていただくことが多かったのですが、やっと本題に入ったと思ったら時間が来てしまったり、もっといろいろなことをしゃべっていたのにページ数の関係でカットされていたりと、消化不良で終わってしまうことが多かったんです。

そういう物足りなさも感じていたので、改めて自分が気になっていた人とゆっくり話をして、それが本になればうれしいなと思いました。

――対談相手には、加藤シゲアキさん、神田伯山さん、最果タヒさん、金原ひとみさん、那須川天心さん、尾野真千子さん、椎木知仁さん(My Hair is Bad)といった、多種多様な才能の人が並びます。対談は対談相手と尾崎さんとライターの3人という限られた人数で行われたそうですが、どのような心づもりで挑んだのでしょうか。

実績のある方を迎えて自分は何をしゃべるのかということをすごく考えました。自分が話したいと思ってオファーをして、受けていただいている中で、「たいしたことなかった、あんまり面白くなかったな」と思われないだろうかと心配で、毎回すごく緊張をしていて第一声は何を言ったか覚えていないくらいです。

ただ、気を遣いすぎても面白くなくなると思うので、ちゃんと気持ちがあってこの発言をしているんだということを、なるべく言葉だけでなく、自分なりに声のトーンや表情でも相手に伝えていこうと思いました。気にしすぎないように、敢えて不完全なままでも正直に聞いていきたいと。

対談や撮影場所についてはカメラマンの方を含めて全員で打ち合わせの段階で相談して決めていました。

金原ひとみさんとはお酒を飲みながら、尾野真千子さんとはケーキを食べながら出版社の会議室で。加藤シゲアキさんとはレストラン、那須川天心さんとは巣鴨、椎木知仁とは僕の地元、神田伯山さんとは原宿の竹下通り、最果タヒさんは都内で、と相手の方によって様々です。

――どの対談相手ともいきなり腹を割って深い話をしているように感じました。対談自体はどのように進めていきましたか?

いきなり本題に入るというか、核心に触れるような話ができたらと思っていて。自分がされたいインタビューをしてみたという感覚です。まず、自分が悩んでいることや、弱みのようなものを提示していました。

それはわざとやったというよりは自然と「自分はミュージシャンとしてこういう立場で、こういう問題に直面しているんですが、どう思いますか?」と、日常生活でよくあるような「最近どう?」「いやー最近ダメだね」というようなやり取りでした。だから自然と相手の方もそこに合わせて自分のことをよく話してくれたのかなと思います。

対談というのは投げた質問に対して答えがないと成り立たない。特に対談相手の存在で成り立っているものなんだなと気づいて。今まで自分で作ってきた本も他者からの何かしらの要因や、他者がいるからこそ成り立っていたんだと、改めてちょっと謙虚になりました。

「歌詞に関しては迷いが全くない」小説やラジオとの“言葉”の違い

――歌詞、小説、ラジオパーソナリティと、様々な場面で“言葉”を使って仕事をしていますが、自分の中で意識を使い分けているのでしょうか?

条件反射のようなもので、自然と変えていると思います。ラジオ、テレビ、紙の媒体と、自然とそれで意識が変化するぐらいがちょうどよくて、無理に変えようともしないですね。

結構自分にはそういうブレがありますが、そこはいい意味で捉えています。この本も2年という時間が1冊になっているので、言っていることがちょっと変わったりもしています。この2年という中で、世の中もいろいろなことが大きく変わったし、そういう意味でもいい時期に1冊の本にできたと思っています。

――人との対話が尾崎さんの“言葉”に影響を与えることはありますか?

作品を作っているうえで、人の真似をしたくないという気持ちがあって、自分の癖なんですよね。影響を受けないようにしなければという考えが働くんです。だから積極的に採り入れようとはしていませんが、その人と話したことによって何かしらのヒントは得ていると思います。

逆に周囲の人に聞くことはあります。ラジオでしゃべっていても「あの伝え方だと分かりづらかったかな?ゲストに対して聞き方がちょっと雑だったかな?」とか、ライブや新曲のメロディについても感想を聞いたりします。小説やエッセイなどの執筆関連に関しては編集側の直しが入るので、それも積極的に採り入れますね。

ただ、歌詞に関してはそれがないんです。誰かの意見を聞いたりもしないし、これが良いのか悪いのかという迷いが全くないんです。曲、メロディ、アレンジに関しては聞いたりしますけど、歌詞で「これいい?」と聞いたことは1回もないですね。それだけは「できている」という実感があって、そういうものが軸にちゃんとあるのは良いことだと思っています。だからこそ、歌詞が気にならない分、逆に他のことが不安になるのかもしれないですね。

「お前はできてないんだよ、それでもやりたいのか?」 子ども時代から持ち続ける感覚

――尾崎さんの表現には、繊細でエッジの効いた部分と、俯瞰から見ているような客観性が不思議なバランスで成り立っているように思います。それはどのように形成されたのでしょう?

子どもの頃から、「大人に対してこういうことを言うと可愛げがないんじゃないか」とか、自分を外から客観視していたんです。友達に対しても「こういう感じで楽しく遊んでいるから、また自分と遊びたいと思うのかな」「みんなはスーパーファミコンのソフトもシリーズ“3”をやっているけど、うちのソフトは“2”だから行きたくないって思われてるのかな」とか(笑)。そういうことを考えている子どもだったんです。

特に小さい頃は、自分ではどうにもならないことでも受け入れていくしかないじゃないですか。外で遊ばなきゃいけない、友達と遊ばなきゃいけない、“子どもというのはそういうものだ”という空気があって、「バカっぽいな」といつも思っていました。「毎回、外でサッカーしているけどめんどくさいな、早く終わらないかな」って。

――子ども時代、運動神経は良かったんですか?

運動は苦手でしたね、泳げなかったですし。球技はすごく好きでしたけど、球技以外は、跳び箱も跳べなかったし、鉄棒で逆上がりもできない…。勉強に対してもすごくコンプレックスがありますし。野菜が食べられないから給食の時間は憂鬱だったし。そういう“できない”ということが多かったなかで、ズレた視点というか、醒めた視点が育ったんだと思います。

――この本でも「できない」ということを表現に発展させていく「できない才能」について語られています。音楽の世界で成功してもなお、その「できない」という気持ちを持ち続けられているのはなぜなのでしょうか。

「悔しい」と思っていますね、ずっと。「何でこの人はこれくらい評価されているのに自分はダメなんだろう」と、どう考えても分からないという時はもう耐えきれなくなります。

例えば、ネットで会員登録をする画面でどんなに漏れがないかチェックして入力しても、確認を押したら赤字が出てきて弾かれる。1回で登録できたことがないんです。そういう「絶対にできない」という感じは、子どもの頃からずっとあります。何かしらからそういう風に弾かれて「お前はできてないんだよ、それでもやりたいのか?」と世の中から突き付けられている感覚があって。

ずっとそれを繰り返してきた中で、今ようやく、歌詞を書くということに関しては自信を持てている。でも「できない」ということに対してホッとする部分もあるんです。だからこそ、文章を書いたりして、自信を持てていないことに対しても不自由だけどしがみついて頑張りたいと思っています。

――これから挑戦したいことを教えてください。

今は新型コロナウイルスの問題で活動も満足にできていないので、まずは音楽をしっかりやって、文章も書いて、これまでやってきたことをちゃんと当たり前にやりたいです。

曲は作っていますが、それがどう出ていくのかあまり定まっていないし、それを受け取る側の人たちや、これから音楽に対する接し方も変わってくると思っています。それをちゃんと見極めて、意味のある物を、残る物を出していきたい。

ここまで音楽活動が制限されたことは初めてだったので、3月、4月と本当にやることがなくて、20代の半ばくらいまでの、本当にどうしようもない生活をしていた時のように、家でダラダラしていて。あの頃だってそういう暮らしの中で曲を作っていたから、またその中から何かを曲に還元できるんじゃないかなと思っています。