7月15日(水)放送の『林修のニッポンドリル 一流旅館の金庫から豊臣秀吉が愛用したお宝が!?』では、「一流店の金庫解錠」のコーナーに、兵庫県有馬温泉にある旅館「兵衛向陽閣」が登場した。

秀吉が「兵衛」の名を付けたと言われる創業700年の老舗旅館「兵衛向陽閣」。調査に向かったかまいたちをまず驚かせたのは、推定1000万円の豪華なシャンデリアをはじめ、山下清が宿泊した時に描いた、つゆ草の画、そして横山大観の作品など、館内に飾られたお宝の数々だ。

横山大観の作品は、彼が「兵衛向陽閣」に宿泊した際に近くにある蓬莱峡を描いたもので、同行した鑑定士・海老澤典純氏によると500万円の価値があるという。

今回は、歴代の社長しか開けられないという社長室の大きな金庫を特別にオープン!中には、小切手や株券、印鑑、通帳など経営に必要なものが収められているのだが、目を引くのは、一番下の段に置いてある2つの謎の箱だ。この箱の中身こそ、「兵衛向陽閣」に代々伝わる家宝だという。

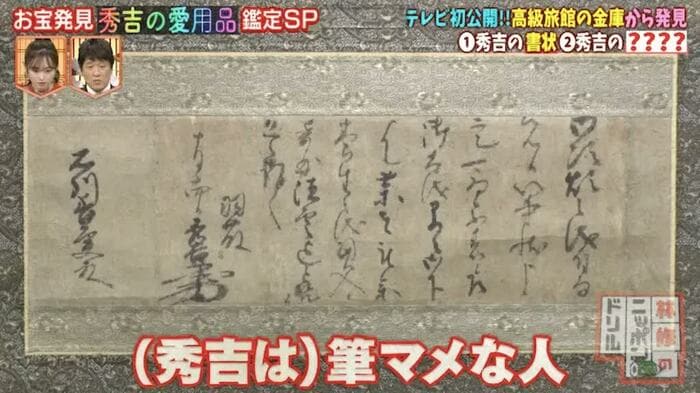

まず大きな箱の方から出てきたのは、秀吉の書状だ。海老澤氏によると書状には、織田信長の四男で秀吉の養子になった於次(秀勝)の病気の治療を薬にするか養生させるのか相談したが、その後どうなっているか、と心配する秀吉の思いが綴られているという。

「豊臣」を名乗る前の「羽柴」の「羽」の字が書かれていることから、関白になる前の1582〜85年ごろに書かれたものだと考えられ、鑑定額は300万円。秀吉の書状は、これくらいが相場なのだそうだ。

次は、小さい方の木箱の中身をチェック。中から現れたのは、秀吉がつけていたと言われるかんざしだ。当時は、冠を被った時にマゲを固定するために、男性もかんざしを使っていたという。

かんざしの木箱には「ウニコウル=ユニコーン」と書かれているが、言い伝えによると、かんざしの素材はイッカクのキバ。当時、ユニコーンは海に住むイッカクと同じ動物だと考えられていたため、イッカクのキバは高値で取り引きされていた。

しかし、見ただけでは本当にイッカクのキバかどうか判断できず、秀吉がイッカクのかんざしを使っていたという史料もないので、その場で真贋を鑑定するのは不可能。そこで番組では、イッカクの骨董品を多く取り扱ってきた、大阪「スミコ美術店」の社長・豊澤羊一朗氏に、かんざしがイッカクのキバでできたものか、鑑定してもらうことに。

まず鑑定のポイントとなるのは、ツルツルとした透明感と光沢のある質感だ。象牙やセイウチのキバと似ているので、本物のイッカクのキバの根付と見比べながら丁寧に鑑定していく。

そしてイッカクの特徴となるのが、キバに入っているらせん状の線だ。線はキバの内部に行くほど薄くなっていくとはいえ、本物のイッカクなら斜めに入った線の模様が確認できるという。

豊澤氏の鑑定の結果、このかんざしがイッカクのキバである可能性は99%。「豊臣太閤秀吉」と書いてある箱も古いものであることは間違いなく、当時はイッカクのキバが金と同じくらいの価値があったことと併せて考えると、秀吉が使っていた可能性が非常に高いと考えられるそうだ。

電柱に謎の女性の顔、顔、顔

「目を疑う摩訶不思議ドリル」で、みやぞんが調査したのは、東京都練馬区の商店街のナゾ。 上石神井駅から住宅街へ向かい歩いていると現れるのが、電柱に貼られている、女性の顔。

周囲を見渡すと、女性の顔は上石神井駅周辺だけで、なんと40ヵ所以上。

実は、電柱に女性の顔が貼られている通りは、道幅が狭い。そのうえ、バス通りのため歩行者が危険と問題視されていた。そこで、事故防止のため、車から目を引く低い位置に貼り、ヘッドライトで反射。

この女性の顔を貼った当時(2004年)と比べ、事故の件数は50%以下にまで減ったという。

人も通れない!?ガード下のナゾとは

続いては、千葉県市原市にある低すぎる電車のガード下を、中岡創一がリサーチした。線路の下の通路は高さ117cmしかなく、大人が立って歩くのは少々厳しい。

しかも通路の中央部分では、線路を真下から見ることが可能で、電車が通るとド迫力の体験ができる。周辺の住民が「ラーメン橋」と呼んでいるこの橋は、なぜこんなに低く作られ、そんな名前で呼ばれているのだろうか?

この橋は、まだ線路の周りが田園地帯だった1960年代に、田んぼに水を引くための水路として作られた。

その後、田んぼを住宅地にするために、地域一帯に盛り土が行われた。その際、周囲の土地と一緒に水路の部分にも盛り土をしたため、通路が低くなってしまったのだ。

ちなみにこの橋の正式名称である「新町ラーメン橋」の「ラーメン」というのは、ドイツ語で「骨組み」という意味なのだそうだ。