視聴者が“今最も見たい女性”に密着し、自身が課す“7つのルール=こだわり”を手がかりに、その女性の強さ、弱さ、美しさ、人生観を映し出すドキュメントバラエティ『7RULES(セブンルール)』。

3月23日(火)放送回では、ホームレスの人々の自立を支援する、認定NPO法人Homedoor理事長の川口加奈に密着した。

全国で最もホームレスが多いとされる大阪市で、夜回りでの食事提供、働き口を作ること、路上生活からの脱出をサポートする彼女は、「ウーマン・オブ・ザ・イヤー2019再出発サポート賞」や「Googleインパクトチャレンジ賞」を受賞してきた。

彼女の他に常駐スタッフ5名、ボランティアの相談員を加えると約20名が活動するHomedoorには、相談のために路上生活者がひっきりなしにやってくる。

コロナ禍で仕事を失った女性や10代・20代・30代といった若い世代からのメールや電話の問い合わせも増加し、相談者数は前年の約1.5倍、年間約1000人。

14歳から参加した炊き出しボランティアで体験した、忘れられない出来事を胸に、ホームレスの支援を始めて16年。高校生の時に描いた“夢の施設”を原点に、コロナ禍で急増するホームレス問題と向き合い続ける彼女のセブンルールとは。

ルール①:路上で出会う人たちは名前で呼ぶ

ホームレスの自立支援を行う、認定NPO法人Homedoor。30歳の若さで理事長を務める川口は“Homedoor”と名付けた理由をこう話す。

「駅のプラットホームに設置されている転落防止の柵ってあるじゃないですか。あれをホームドアって言うんですけど、人生というホームからの最後の転落防止柵になれたら」

そのHomedoorの活動の1つが、夜回りでの弁当配り。この日はウインナー、エビフライ、白飯付きの弁当だ。

「こんばんは、いつもの置いときますね。明日の朝にでも食べてください」と公園のベンチや駅前で寝ているホームレスたちに声をかけて配っていく。その時に、大切にしているルールが「スズキさん、お弁当置いときますね」「サトウさん、夜回りです」と名前で呼ぶこと。

支援を通じて関係性ができると名前を教えてくれることもあり、できるだけ名前で呼ぶことにしている。

「ホームレスっていうと大きく捉えられがちだけど、実は1人1人の問題で、それぞれに背景があって、それぞれに路上生活から脱出できるための選択肢が用意されている状態を目指している」という。まずは名前を知ることが問題解決の第一歩なのだ。

アーケードの下にいたヤマダさんにもお弁当を渡すと、ヤマダさんは荷物の中からオレンジ色の怪獣のぬいぐるみを引っ張り出した。「見せようか?これが僕の枕、毎晩お世話になっている」

「形がちょうど、いいんですね」とぬいぐるみを見て川口は笑った。1人1人を知ることが、活動の根幹だ。

ルール②:家賃は収入に応じて決める

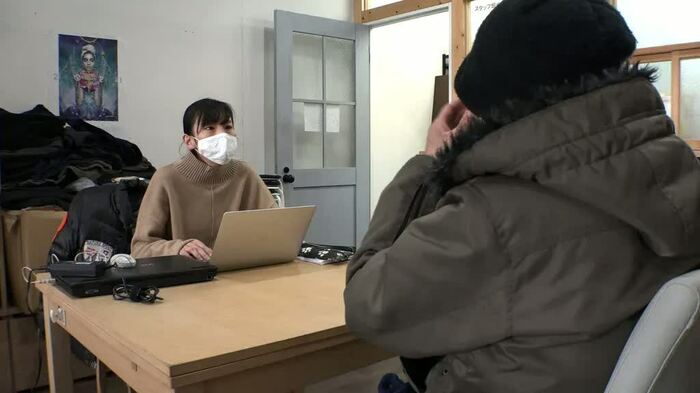

彼女を頼って、Homedoorには多くの路上生活者がやってくる。相談に来た40代の男性は緊急事態宣言の影響で物流センターでの仕事がなくなったという。

「緊急事態宣言が明けても仕事は無さそう?」「僕がいたところは、もう無いです」

コロナ禍で、若い世代や女性からの問い合わせも増えてきている。

「今の日本は水商売が女性のセーフティネットになっていて、(コロナの影響で)その水商売の仕事が激減しているので、そういった方もご相談に来ていますね」と実情を語る。

そんな人たちのために彼女が用意しているのが、事務所の上の2階から5階までの部分。ホームレスの人たちが利用できる宿泊施設で、合計18部屋があり、アンドセンターと名付けられている。

通常、家を借りようとしても敷金礼金などの初期費用に始まり、家具や家電などの購入費用がかかってしまう。まずは簡易的に長期で滞在できる場所を提供して、少しずつ貯金をしていってもらうのが、この宿泊施設を作った理由だ。

宿泊は2週間までは無料。その後は「その人の収入に応じて家賃は設定していきます。1泊500円ぐらいが目安」だという。

家賃を毎月収める事ができるのか、など滞在中に生活状況を確認。滞在者にとって、次の家を借りるためのステップにしてもらう位置付けだ。

この日で無事に退所する男性もいた。自分でアパートを借りられるようになったのだ。「助けてくれた、ありがたい存在です」と感謝する男性。

別れ際に「また遊びに来ます」と男性が言うと「待っています」と川口さんは応じた。

これまで3000人近くを支援してきたHomedoor。また1人、路上からの脱出を手助けすることができた。去っていく男性を見送ると、川口からはうれし涙がこぼれた。

ルール③:パソコンは置いて帰る

川口は1991年、大阪に生まれた。中学にあがり、電車通学になると、ある光景を目にする。

「釜ケ崎あいりん地区といわれるホームレスの人が日本で1番多いエリアを電車で通るようになり、なぜ、日本にこんなにホームレスの人がいるのだろうか」という疑問が生まれた。

そこから、ホームレスの人におにぎりを配る活動に参加して14歳でボランティア活動を始めた。そして大学2年生、19歳の時に、有志たちとHomedoorを設立した。

彼女が最初に手掛けたのがレンタルサイクル・HUBchari(ハブチャリ)。ホームレスの人たちには、レンタルする自転車の修理を頼んでいる。

レンタルサイクルを「使ってくれる人はホームレス問題を解決したい、というわけじゃなくて自分が使いたいから使う、便利だから使う」ことで、それがいつの間にか、問題解決の糸口になることを目指している。

地元企業の協力を得て、現在、HUBchariの拠点は大阪府内で250ヵ所まで拡大している。

ホームレス支援を続ける彼女の原点には、高校生の時に描いた“夢の施設”の絵がある。

絵の中には「ここが団欒できるような場所になっていたり、あと個室がちゃんと用意されていたり」と、ホームレスの人たちが利用するレストラン、宿泊施設、そして働く場所も描かれている。

この絵の通り、1つ1つ夢を実現させてきた彼女に、絵を描いた時の自分に言いたいことはありますか、と聞くと、「『別の道もあるよ』って言う」と意外な答えが返ってきた。

「当初は200社、300社と飛び込み営業を続けたんですけど、女子大生っていうことで実績もないし『あなた本当にそんな事やれるの』って言われた」そうだ。

さらに、Homedoorを一緒に始めた大学生の友達が、活動を続ける中で、心が折れて去ってしまったこともあったという。

今でも仕事内容ゆえ、暗い気持ちになることも多い。だからこそ、仕事が終わるとパソコンは事務所に置いて帰る。

オンとオフを切り替えるために、家に仕事は持ち込まない。家族といる時が一番安心できるから、相談に来る人にもそんな日常を送ってほしいと願っている。

ルール④:朝ごはんは縁側で食べる

古民家を改装した一軒家で彼女は、夫と1歳になる娘の3人で暮らしている。奮闘を続ける妻について、夫は「社会起業家で頑張っています、と張り切っている時もあるけど、基本的に家に帰ったらダランとして毎日よく寝ています」と笑った。

堅苦しい肩書も、家族の前では忘れられる。朝食の食パンを持って向かった先は縁側。

「普段、忙しなく動いてしまうので、朝に落ち着ける時間を持ちたいと思いました」と朝食はゆっくりと縁側で食べるのだ。

家族と過ごす時間でエネルギーをチャージした彼女は、今日もホームレス問題に立ち向かう。

ルール⑤:すべてふりがなを振る

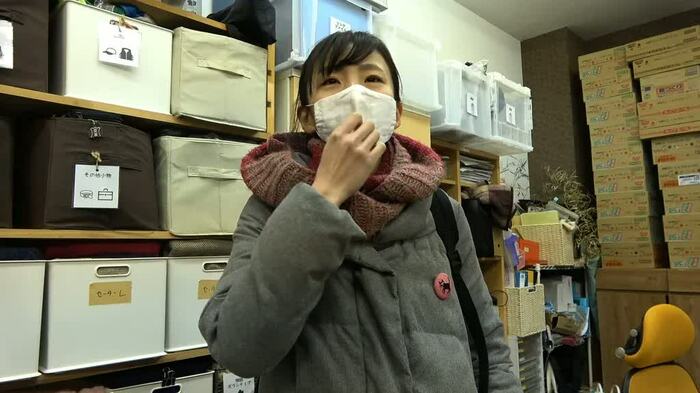

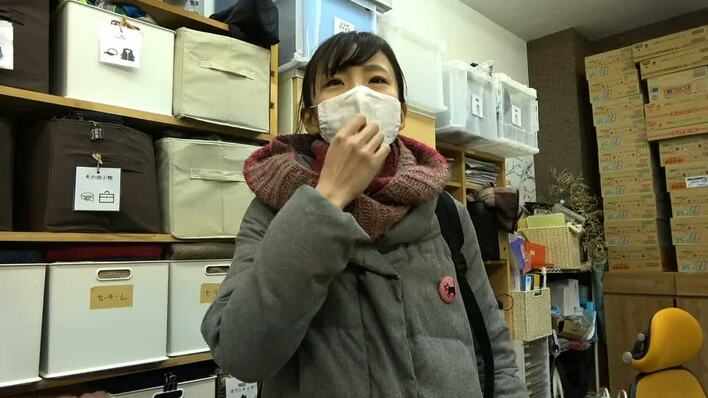

「どう、このタートルネック、暖かそうでしょ?」と洋服をホームレスの人に差し出す彼女。ホームレスの人が事務所に来ることを歓迎する彼女は、事務所までの地図を書いたチラシを夜回りで渡している。

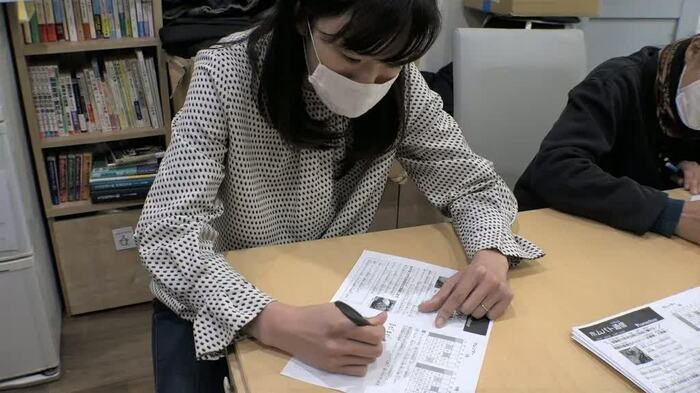

そのチラシを見ると、連絡先(れんらくさき)・住所(じゅうしょ)など、ほぼすべての漢字にフリガナがあった。一言添えるメッセージにも「まだまだ寒(さむ)いですが…」とフリガナ。

「相談者の中には小学校もろくに行けていない方も、漢字が読めない方もいらっしゃるので、誰でもわかるように」しているのだ。

読めない人がいては助けることも出来ない。彼女の仕事は念には念の積み重ね。

ルール⑥:施設はダブルミーニングで命名する

設立当初は、資金面で苦しんだが、今では彼女の活動に賛同する企業も増えた。1口1000円から募っている寄付は、毎月140万円ほど集まるという。

そんな中、彼女の夢がまた1つ実現しようとしていた。元々は美容室だった空き家をカフェにする予定なのだ。

「ちょっとずつ“夢の施設”の絵が実現してきてるのかな、と思います」

ホームレスの人たちが、ご飯を食べ、さらに働くこともできるカフェにするという。

この日、スタッフと始めたのはカフェのネーミング会議。川口加奈には、施設のネーミングに、ルールがある。それは、ダブルミーニング。

「加奈ちゃんのエールという事でカナエルカフェで」「カフェバッテリー。相談者には充電が必要という意味と、野球でいうピッチャーとキャッチャーのバッテリー」とスタッフから様々な提案。

ダブルミーニングは、いろんな人にその事業の持つ意味を考えてもらうきっかけになるはず。Homedoorの施設や事業の名前には、彼女のこだわりが詰まっている。

最初に立ち上げた自転車のレンタルサービス・HUBchari(ハブチャリ)。車輪を意味する“ハブ”だけではなく、路上生活者と利用者を結ぶ“ハブ”になってほしいと名前を付けた。

宿泊施設のアンドセンターも、生活に“安堵”を“加える”という思いから。

カフェは今年の春にオープン予定。高校生が描いた夢はまた1つ叶えられそうだ。

ルール⑦:ホームレスゼロを目指さない

川口が14歳から参加した炊き出しのボランティア。そこで、今も忘れられない出来事があった。

「仲良くなった、おっちゃんがいたんですけど、ある時『あのおっちゃん、こないだ、亡くなりはったで』って言われて。人間は祝福されて生まれてくるのに、路上で名前もわからずに孤独に亡くなってしまうこともある」と感じた彼女はホームレスの人たちと直接の接点を持ち続けている。

コロナ流行前の、昨年2月に事務所で開いた恵方巻きパーティでは、スタッフ・ホームレスが分け隔てなく楽しむ。14歳から16年に渡り、ホームレス問題と向き合い続けてきた。

そんな彼女に今後の目標を聞いた。

「ホームレスをゼロにしたいっていうわけじゃなくて、ホームレス状態であることを否定しない、というか…。伝え方が難しいんですけど…」

脱落することを許さない社会ではなく、脱落しても、また戻れる社会でありたい。

「路上で生活する人が、脱出したい、と思った時に『こんな方法があるんだ』、『あんな方法あるんだ』っていう選択肢をたくさん用意しておく。チャンスを作り出す、その部分を手掛けたい」と強く語った。

Homedoorに彼女が込めた2つの意味は、“人生からの転落防止柵”と“家への扉”。最後の受け皿と再出発への場所作りが、彼女の仕事だ。

※記事内、敬称略。

次回、3月30日(火)の『7RULES(セブンルール)』は、京都・祇園の路地裏に佇み、絶品の鶏白湯(パイタン)ラーメンで女性客をとりこにする「麺処むらじ」店主・連恭子に密着。

6年前、47歳でラーメン店を開店。コロナ禍で売り上げが半分以下に落ち込んだが、「コロナのせいにしても何も解決しない」と昨年12月、錦市場に新店舗をオープンし3店舗に広げた。女性ならではの発想でラーメン店の常識を覆す、彼女の7つのルールとは。