私たちを、素敵な物語の世界へと導いてくれる劇場。

「キャストは舞台袖へ退場したらどこへ行くの?」「スポットライトを動かしてみたい」…なんて、観劇しながら思ったことはありませんか?

そんな好奇心を満たしてくれるのが、東京芸術劇場で毎年開催されている「バックステージツアー」。

今回は、劇場の“心臓部”とも言える舞台や、ふだん客席からは見ることができない舞台機構、照明や音響などを、90分間のツアーでじっくり見学・体験できる「プレイハウスの裏側へ」が開かれました。

フジテレビュー!!編集部員が実際のツアーに参加し、知られざる舞台の秘密を写真&動画でお届けします。

<東京芸術劇場とは>

1990年に東京・池袋駅前にオープンした、東京都の複合芸術文化施設。世界最大級のパイプオルガンを有する音楽専用のコンサートホール、演劇・ダンス等の公演を行うプレイハウスと、2つの小ホールを完備。アトリエやギャラリーでの展示や講座、ワークショップなど、上演以外の芸術活動も実施しています。

実は体力勝負!フォロースポットの操作に挑戦!

ツアーで見られるのは、演劇・ダンス等の公演を行なっている劇場「プレイハウス」。客席数834席、約60人規模のオーケストラピットを備えています。

1回のツアーで参加できるのは30人ほど。1人で、あるいは2人連れで参加している方が多く、演劇ファンや将来舞台スタッフを目指している学生など、さまざまです。まず客席に座ると、華やかな照明とクラシック音楽によるオープニング演出で幕開け。照明の動きや音の響かせ方など、このツアーで仕組みを教えてくれるのだろうと、ワクワクします。

ツアー進行を務める安田武司さん(東京芸術劇場 舞台管理担当課長)から、今日の流れについて説明を受けたら、3グループに分かれてツアー開始です。私たちがまず向かったのは「第二シーリング(ピンルーム)」。客席後部、ほぼ天井に近い高さから演者に光を当てる装置です。

2階から4階まで階段を一気に登り、息が切れてきた頃に到着…と思いきや、金網が張り巡らされた迷路のような空間が。傾斜のきつい段差をさらに登り降りし、転ばないようにドキドキしながら進むと、ようやく「第二シーリング(ピンルーム)」にたどり着きました。

照明は機械で操作するものも多いそうですが、ここだけは手動。演者のアドリブの動きにも、しっかり対応するためです。「では、実際に照らしてみましょう」と言われ、舞台上のスタッフの動きに合わせて動かしてみるも、これがなかなか重く、細やかに動かすのが大変で予想以上に難しいです。

腕の動きがほんの少しでもずれると、光が演者から外れてしまうのです。筋力と繊細な動き、そして何より集中力が不可欠だと感じました。

当然ながら、通常は暗闇のなかで操作するので、スタッフは台本を覚えている必要があるのだとか。ベテランの方が担当されるのだろうと思いきや、新人スタッフが担うことが多いそうです。

目指せ職人!幕を汚さないための“ある技”とは

続いて向かったのは、舞台の上。さまざまな舞台機構があります。

舞台上には、色付き照明を当てて夕焼けなどを表現できる真っ白な「ホリゾント幕」や、舞台の横幅を狭く見せる「袖幕」など、大小さまざまな幕があります。

通常、幕は舞台の上の空間にある“バトン”と呼ばれる棒に吊り下げられています。幕を下ろすときは、幕が汚れないよう、床に長〜いブルーシートを敷きます。

昔はブルーシートではなく「上敷ゴザ」が使用されていたそうですが、強度やコストなどの面から、近年はほとんど使われていないのだとか。

いまや珍しいこの「上敷ゴザ」、使用するときは、ロール状の上敷を投げるようにして一気に広げます。ツアーでは、参加者が上敷ゴザを広げる体験にチャレンジ!

指でロールの中心をつまみ、ボーリングのように体全体を使って投げると…クルクルときれいに広がりました。楽しい!

今度は広げた上敷ゴザを元に戻します。手首のスナップをきかせて巻き上げますが、だんだん重たくなって腕がしんどい…広げるより大変です。最後はキュッと締めて完了。ちょっぴり職人になった気分でした。

オーケストラピットに隠された秘密

次は、舞台からオーケストラピット(通称、オケピ)へ移動。

オケピが固定(常設)されている劇場もありますが、東京芸術劇場は“可動式”。客席を移動させてオケピを作っているのです。もちろんここで生演奏ができますし、場合によってはピット内に設置したスピーカーから音を流すことも可能。作品に応じて臨機応変に使えます。

上の写真、中央のスタッフの後ろの板だけ木目になっているのがわかりますか?通常、ここには指揮者が立つのですが、指揮者は黒いスーツを着ていることが多いですよね。

これは、歌手や演者が舞台袖などから、モニターに映った指揮者を見ながら歌うときのため。後ろの壁が黒色だとスーツと同化して見にくいので、ここだけ白色にしているそうです。

気分はまるで舞台役者!迫(せり)上り体験

オーケストラピットから舞台の床下へまわると、奈落があります。“奈落の底に落ちる”という言葉どおり、真っ暗で怖い雰囲気です。

ここにあるのは迫(せり)。迫とは、舞台の一部をくり抜き、上下させることで人物や建物を登場させる昇降機のことです。奈落には迫を支える無数の柱が立っており危険なので、立入れないよう金網でがっちり囲まれています。厳重な造りが、怖さと緊張感を一層高めます。

奈落から、搬入口や楽屋エリアも巡り、最後は実際に舞台の迫に立って昇降を体験することに!

もちろんじっと立っていれば危険ではないのですが、なんだかドキドキ。まるで遊園地のアトラクションに乗るような気持ちです。

そして、かけ声とともに迫がゆっくり下がっていきます。安全確保の警告ベルがピンポーンと鳴り響く中、じわじわと奈落へ下ります。昇降の機械音は、あまり聞こえません。

下がっていくまでのおよそ40秒の間、つい役者になった気持ちで、スポットライトを見つめてしまいます。

そして今度は上がります。これが、いわゆる「迫上がり」です。

ここでは、劇場側の演出で、華やかなライティングサービスが。気分があがり、思わず客席に向かってポーズをとりたくなりますが、そこはグッとこらえました。

最後に質疑応答があり、バックステージツアーは終了。

実は、劇場全体が1つの“舞台装置”で、舞台と客席はそのほんの一部なのだと体感。大勢の舞台スタッフの職人技があってこそ、ステージが成り立つのだと学ぶことができたツアーでした。

<バックステージツアーを動画で体験!>

「公共劇場としては画期的」東京芸術劇場の魅力とは

このバックステージツアーは2014年に始まり、今回で15回目になります。

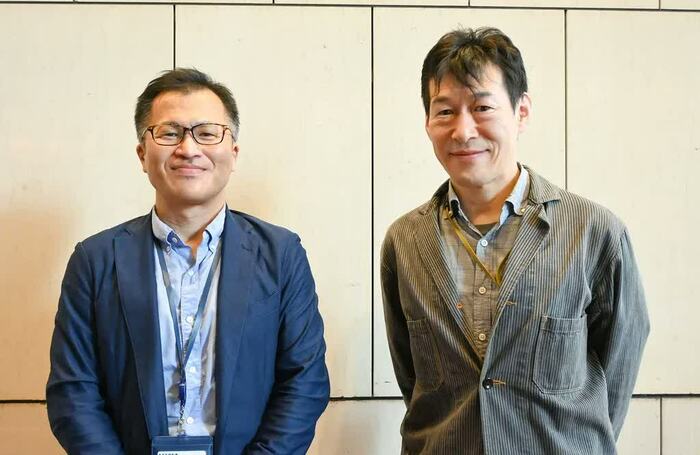

ツアーを始めた経緯について、事業企画課 広報営業係長の前田圭蔵さんは「より多くの皆さんに劇場をさまざまな角度から知っていただき、劇場との距離を縮めていただくきっかけにしたかった」と振り返ります。

ツアー構成と進行を担当している舞台管理担当課長の安田武司さんによると、これまでの参加者からは「音響操作も体験してみたい」「公演を行う際のスタッフの動きを通しで見たい」など、さまざまな感想が寄せられているそうです。

また、舞台スタッフを目指している学生や、演劇業界に興味を持っている若者からは「とても勉強になった」「いつか一緒に仕事をしたい」といった声もあるそうで、安田さんは「うれしいです。バックステージツアーが、舞台の世界に入る窓口になれば」と笑顔で語ります。

そんな東京芸術劇場の魅力について、前田さんは「東京の中心にあってアクセスがとても良いこと。池袋駅から徒歩2分、地下直結で行ける利便性は、公共劇場としては画期的」と説明。

首都圏の多くの劇場は、駅から離れた場所にあることも多いため、観劇目的以外の人はあまり来ないそう。しかし、東京芸術劇場は駅前広場に隣接していることもあり、いろいろな人が待ち合わせ場所として使ったり、気軽に立ち寄れたりする場所になっています。

安田さんは「池袋には劇場が複数あるので、ロンドンのウエスト・エンドのように『演劇の街』として気軽に観劇できるようにしたい」、前田さんは「東京芸術劇場にはカフェやギャラリーもあり、無料で観覧できる企画もあります。ぜひ一度のぞいていただき、舞台を楽しむきっかけになれば」と呼びかけました。

東京芸術劇場では、毎月開催している「劇場ツアー」の参加者も募集中。「劇場ツアー」は、プレイハウスだけでなく、コンサートホールを中心に見学するツアーや、劇場内に設置・展示されている美術品を巡るツアーなど、回により内容が異なります。

詳しくは、東京芸術劇場公式サイトまで。