3月8日(月)放送の『ネプリーグ』に登場した、“ウンチク”や“豆知識”をおさらい!

今回は、ネプチューンの3人と村瀬哲史先生が、林修先生に難読駅名クイズを出題した。すべて読み書きできるだろうか?

1.追浜(京急線)

2.あんじんづか(京急線)

3.ほんくげぬま(小田急線)

4.京終(JR桜井線)

5.のぞき(JR奥羽本線)

6.学文路(南海電鉄)

「追浜」の読み方は、「おっぱま」。源頼朝の弟の範頼が追っ手から追われた場所なので、この名が付いたと言われている。

そして「あんじんづか」は「安針塚」。家康の外交顧問として働いたイギリス人、ウィリアム・アダムスこと三浦按針に由来し、彼の墓のある場所だ。

「ほんくげぬま」は漢字で書くと「本鵠沼」。「鵠」とは「くぐい=白鳥」のことで、白鳥が飛んでくるような湿地に「鵠沼」という地名がよく見られるという。

お次の「京終」は「きょうばて」で、平城京の果て=終わるところというのが地名の由来だ。

山形県の「のぞき」は「及位」と書き、断崖絶壁で修行者が宙吊りになって、岩と岩の間を覗くという修行があり、そこから地名が付けられたと言われている。

林先生が読めなかった「学文路」は「かむろ」。「学文(問)の路」という名の駅に「入る」ことができる入場券は合格祈願として人気だそうで、「ご入学」と語呂合わせした5枚セットの入場券も売られているという。

メソポタミア文明で生まれた食べ物とは?

「メソポタミア文明」を答える問題では、村瀬先生が解説を加えてくれた。「メソポタミア文明」では、今では当たり前に食べられている食べ物がいくつも生まれたという。

そもそも、「メソポタミア」とは「川の間の土地」という意味で、現在のイラク付近を流れているチグリス川とユーフラテス川の間にある。

この地域では、川の水を使った小麦の栽培が盛んだったという。その小麦を使って、パンの元になった食べ物やビールが生まれたのだ。

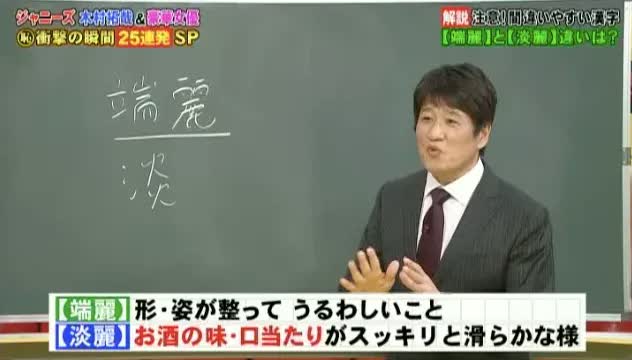

「端麗」と「淡麗」の意味の違い&「炊」の文字の成り立ちは?

「容姿端麗」という漢字を正しく書く問題では、間違って使ってしまいがちな「端麗」と「淡麗」の違いを、林先生が解説してくれた。

「端麗」というのは、「見た目や容姿が整ってうるわしいこと」という意味だ。一方、比較的新しく生まれた言葉である「淡麗」は、ビールや日本酒のクセがなく、味わいがスッキリしたことを表す時に使われるそうだ。

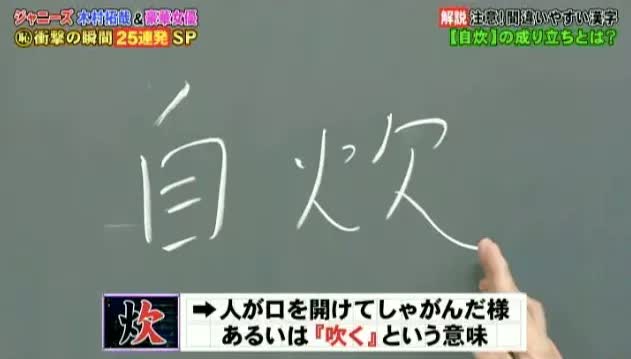

林先生は、「自炊」という漢字を書く問題で「炊」という文字の成り立ちについても教えてくれた。

「火」と「欠」を組み合わせた「炊」という字。「火」は文字通り炎を表しており、「欠」の字は「人が口を開けてしゃがんだ姿」を表す、または「吹く」という意味を持つと言われている。

人がしゃがんでフーフー息を吹いて、火を起こし、ご飯を「炊」く、というふうに覚えておけば、「自炊」という漢字もすんなり覚えられそうだ。

3月8日放送の『ネプリーグ』では、木村拓哉ら豪華ジャニーズ陣と、女優陣の貴重な名珍解答を一挙に振り返った。