東大出身者4名を含む「日本代表チーム」と日本文化に精通した「世界選抜チーム」が、世界の常識クイズに挑んだ12月2日(月)放送の『ネプリーグSP』。

今回、地理担当の村瀬哲史先生と現代文担当の林修先生が教えてくれた、誰かに話したくなるウンチクは?

新幹線N700系の座席の間隔は、先頭車両だけ少し違っていた!!

今回、村瀬先生が教えてくれたのは、東海道新幹線の車両・N700系の座席の間隔に隠された秘密。

N700系の指定席の車両には、他と比べて座席の前後の間隔が狭い車両があるという。いったいどの車両なのだろうか?

正解は、先頭車両になる1号車と16号車。空気抵抗を抑えるための先頭の流線型の部分が、N700系では従来の車両より少し長くなったため、客席部分が少し短めに。その結果、約2センチずつ、座席の間隔が狭くなってしまったという。

つまり、少しでもゆったり座りたい人は、2~15両目を選んだ方がよいということ。

一方、前座席のテーブルとの距離が遠くて子どもが食事の時苦労していた…という記憶のあるお父さん&お母さんは、1両目か16両目の車両を選ぶとよさそうだ。

林先生の漢字トリビア!イカはなぜ「烏賊」と書く?

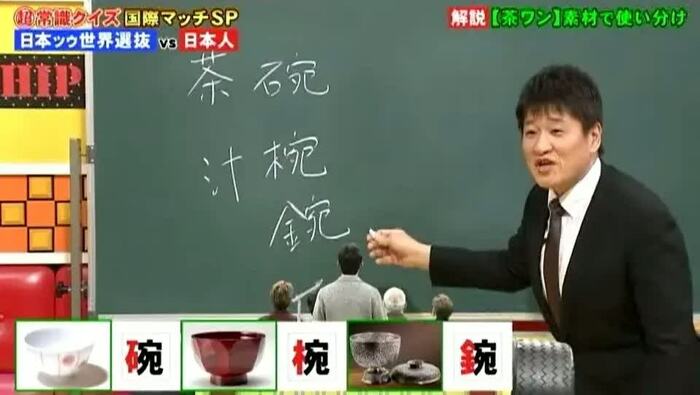

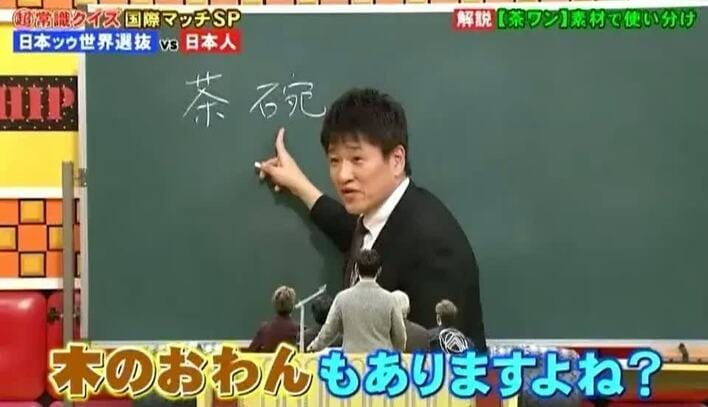

「日本語ツアーバギー」に出題された漢字について解説してくれたのは、林先生だ。「おちゃわん」の「わん」の字は、素材によって部首が変わるのだという。

まず、陶器や磁器で作られた「おわん」に使われるのは、いしへんの「碗」。しかし、おみそ汁の「おわん」のように木製のものには、きへんの「椀」の字が使われるという。そして、お目にかかることは少ないが金属製の「おわん」にはかねへんの「鋺」の字を使用するそうだ。

そして、読むことはできるけれども書くのは難しい漢字の一つ「烏賊(イカ)」は、なぜ「カラス」という字と「盗賊」などの「ゾク」の字が組み合わされているのだろうか?

この漢字が生まれたとされているのは、中国だ。中国には、海面に漂っているイカをエサだと思って近寄っていたカラスが、逆にイカに食べられてしまったという言い伝えがある。その俗説から、カラスにとってはイカは「賊」のような存在だということになり、「烏賊」という漢字が当てられたと言われているそうだ。

「ところてん」と「寒天」の違いは?

「デスジャナイサーキット」で出題されたのは、食べ物の原料が「小麦粉」かどうかを判断するという問題だ。クイズに登場したいくつかの食べ物について、村瀬先生が解説してくれた。

クイズに出題された「ところてん」は、テングサという海草の煮汁を冷やして固めたものだ。では、食感の似ている「寒天」とは何が違うのだろうか?

実は「寒天」の原料もテングサ。テングサから作った「ところてん」を凍らせて、乾燥させたものが「寒天」になるのだ。

では、「ナタデココ」と「お麩(ふ)」の原料はわかるだろうか?

「ナタデココ」の原料はココナッツの果汁。果汁の中に酵母菌を入れて発酵させると表面に薄い皮膜ができる。その皮膜を煮て、角切りにすると「ナタデココ」になるのだ。

一方、「お麩」の原料は小麦粉だ。小麦粉に水を加えて練った後に、デンプンを洗い流すとグルテンだけが抽出される。そのグルテンを茹でたり焼いたり煮たりすることで、食感の違う「お麩」が生まれるのだそうだ。