2月12日(水)放送の『林修のニッポンドリル』のテーマは、「多くの人が答えられなかった日本語のナゾ」。ゲストの山田裕貴らが、漢字や日本語の表現のナゾに挑んだ。

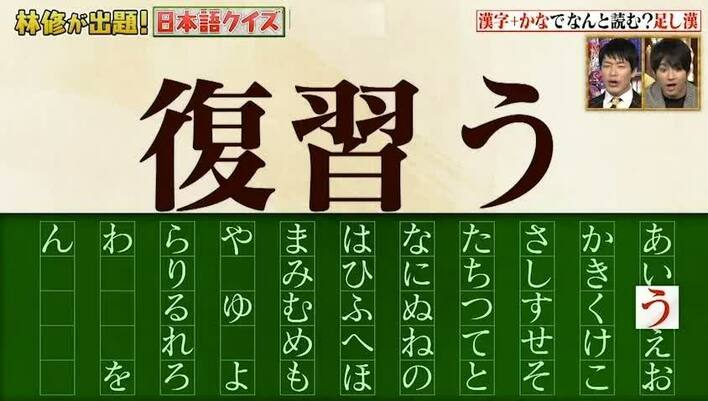

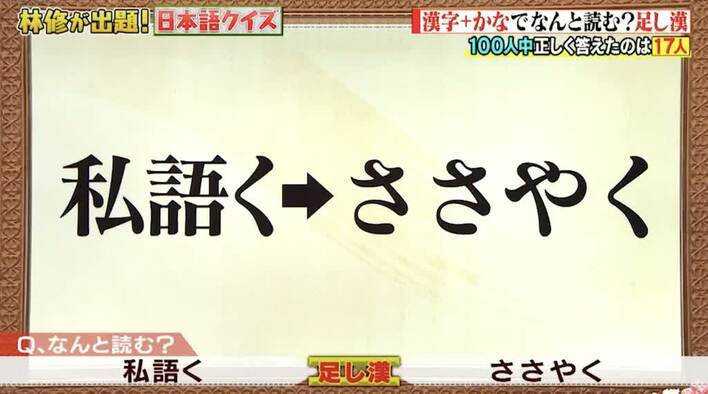

「復習う」「私語く」…熟語に送り仮名を足す“足し漢”の読み方は?

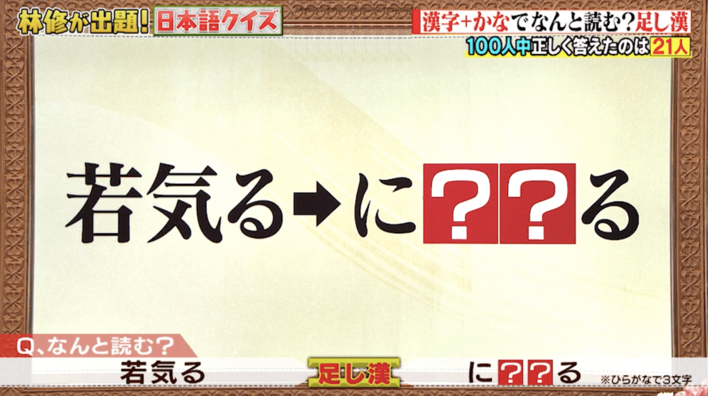

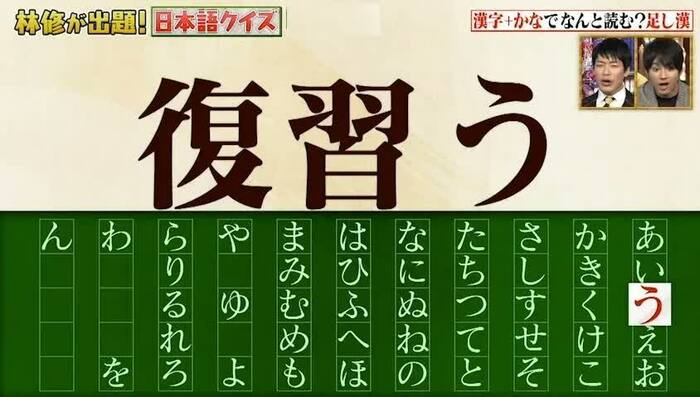

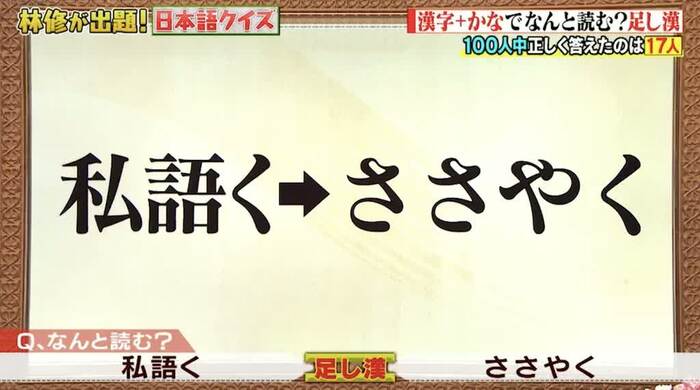

熟語に送り仮名を足すと読み方が変化する「足し漢」(たしかん)に出題されたのは、「復習(フクシュウ)」「私語(シゴ)」「若気(ワカゲ)」。

それぞれに送り仮名を足して「復習う」「私語く」「若気る」になると、読み方がまったく変わってしまうのだが、何と読むのだろうか。山田は正解を連発し、自分でも驚いていたが…!?

正解は「復習う」が「さらう」。習ったことを“おさらいする”と覚えるとよさそうだ。「私語く」は「ささやく」。「ささやく」は「囁く」とも書くが、こちらの読み方も覚えておこう。

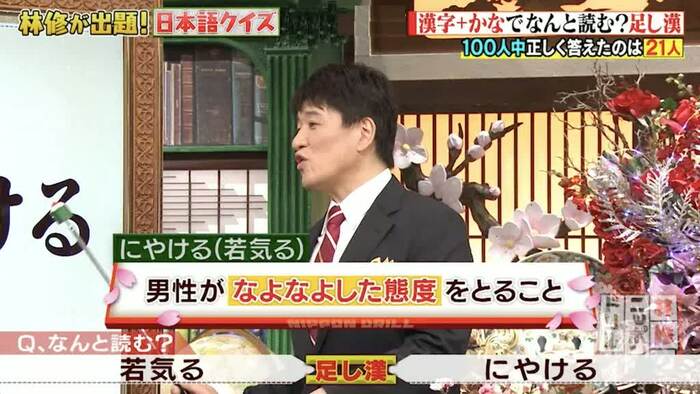

そして、「若気る」は「にやける」。「にやける」という言葉は「ニヤニヤする表情」を表す時に使われがちだが、それは誤用だ。

「にやける」とは、もともとは「男性がなよなよした態度をとること」を表す言葉だった。「ニヤニヤする」と「にやける」の語感が似ているので、「にやける」が違う意味で使われるようになったのではないかと考えられている。

「病気にかかる」という表現はあるのに「風邪に“かかる”」と言わない理由

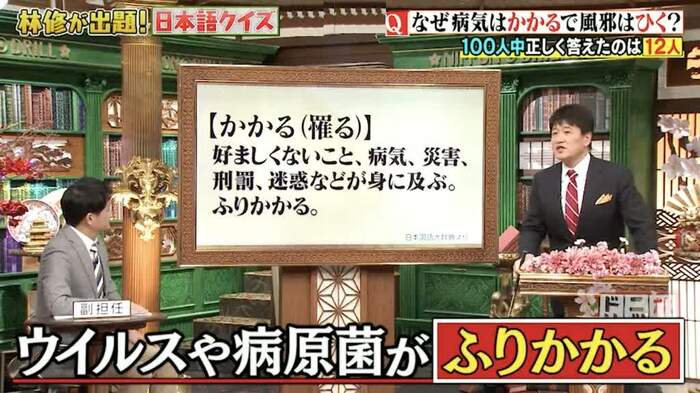

「リウマチにかかる」「はしかにかかる」という表現に見られるように、「病気」は「かかる」というのに、「風邪」の場合は「ひく」という表現を使うのは、なぜなのだろうか。

「かかる」の「罹」という漢字は、網にかかった鳥を表す文字だった。そこから、ウイルスなどが「ふりかかる」という意味が派生し、「病気などの好ましくないものが身にふりかかる」という意味で使われている。

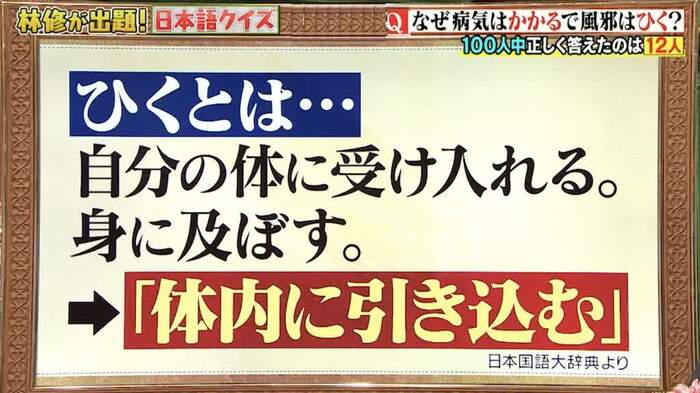

一方、「ひく」は、「自分の体に引き込む」という意味。かつて、中国では風邪は病気とは考えられておらず、風邪をひく原因は「悪い風=邪気」が体に入ってきたためだと思われていた。

肉体に影響を及ぼす大気=邪気を体に「引き入れた」結果、風邪の症状が出ると考えられていたため、日本にもその考え方が伝わり、「風邪をひく」というようになったのだという。

似たような意味で使われる「今度」と「次」は、何が違う!?

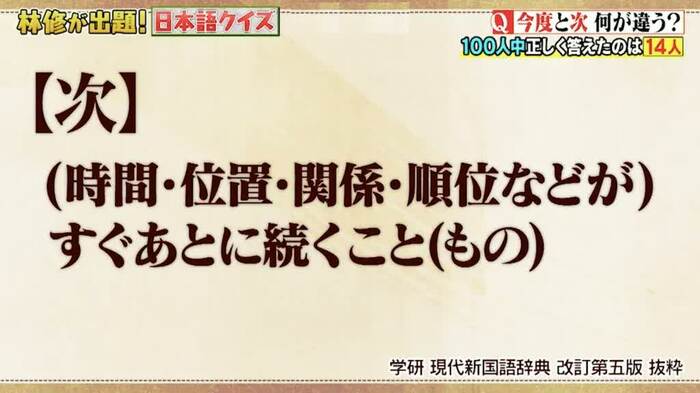

「今度の日曜日」「次の日曜日」のように、同じ意味で使われる「今度」と「次」という言葉には、明確な意味の違いがあるという。

「次」には「継ぐ」という意味があり、未来に対して使う言葉だ。辞書によると「(時間や位置などが)すぐあとに続くこと(もの)」という意味がある。

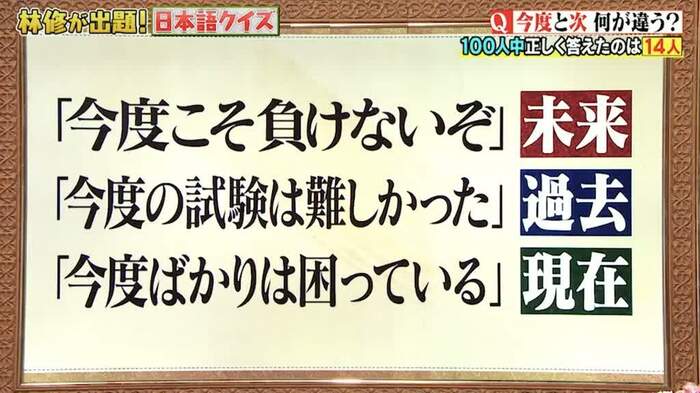

「今度」も辞書によると「次に」という意味もあるのだが、未来だけでなく、過去や現在についても使えるのが大きな違いだ。

例えば、「今度の月9は面白い」と言えば「過去/現在」を表すのに対し、「今度の月9は面白そう」と語尾を変えるだけで「未来」を指す言葉にもなるのだ。

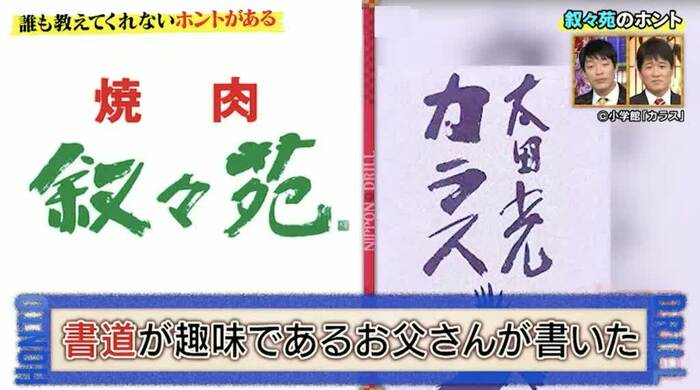

焼き肉店「叙々苑」の看板の文字を書いたのは、あの人のお父さん!

「誰も教えてくれないホント」のコーナーには、「叙々苑のホント」が登場した。「叙々苑」の名前の由来は「外国人が肉を焼く音を“ジョージョー”と発音していたこと」だというが、看板の文字を描いた人物は、ある有名タレントのお父さんだという。

「叙々苑」の看板の文字を書いたのは、爆笑問題・太田光の父・三郎さん。太田三郎さんは建築家として六本木の叙々苑1号店を設計したそうだが、趣味で書道をたしなんでいたため、看板の文字も書くことになったという。

ほか、番組では視聴者のスミレさんが疑問を寄せてくれた「地面」のフリガナが「ぢめん」ではなく「じめん」になる理由や、「こんにちは」の「は」を「わ」と発音する理由などを解説した。