中村勘太郎&中村長三郎の兄弟が、中村屋一門の1年を振り返った。

12月24日(金)、フジテレビでは『密着!中村屋ファミリー 父から子へ…受け継がれる「連獅子」 涙の猛稽古SP』が放送された。

2021年、さらなるコロナ感染拡大に苦しみながらも、伝統を父から子へと継承される瞬間を捉えた「連獅子」や、コロナ禍でエンターテインメントを求める観客に応え実現させ若者たちの喝采を浴びた「コクーン歌舞伎」など、ファミリーが一丸となってまい進する中村屋一門の1年を追った。

番組から、この1年で歌舞伎俳優としてさまざまな経験を重ねた“小さな中村屋”勘太郎&長三郎のロングインタビューが到着。番組未公開分を含むその対談を紹介する。

<フジテレビュー!!の『密着!中村屋ファミリー 父から子へ…受け継がれる「連獅子」 涙の猛稽古SP』関連記事>

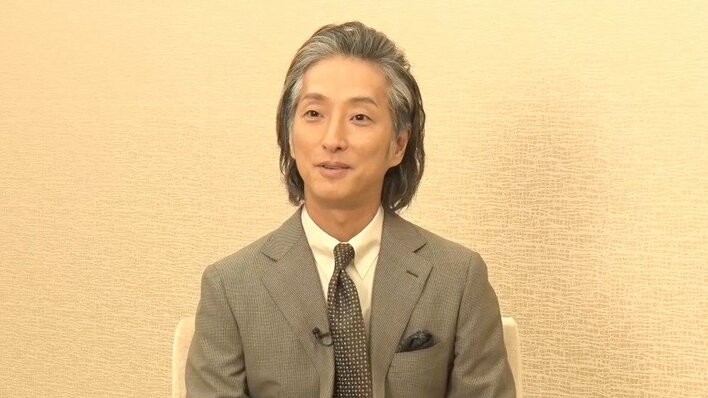

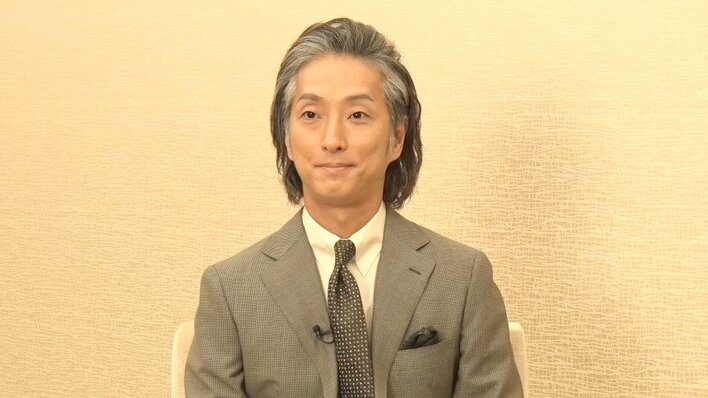

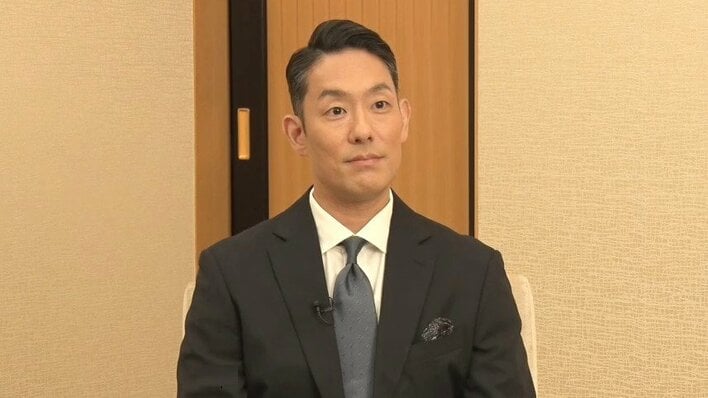

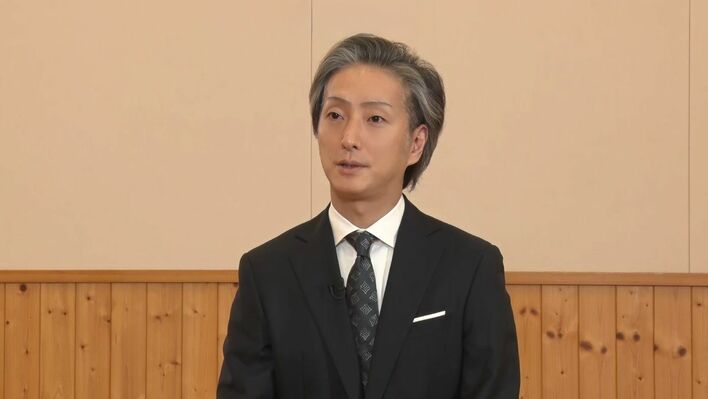

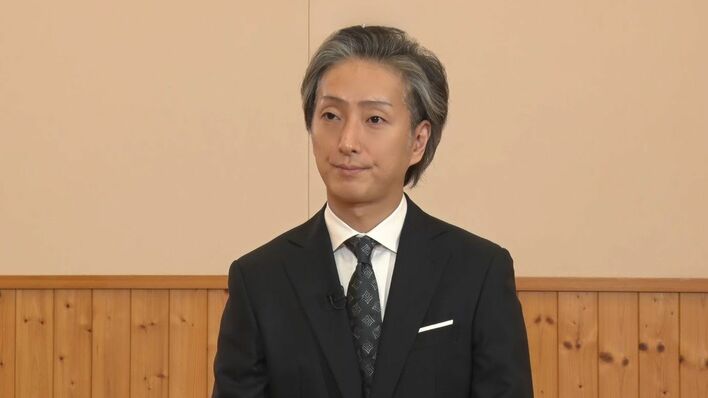

<中村勘太郎&中村長三郎 インタビュー>

——「二月大歌舞伎」(※)に、勘太郎さん、長三郎さんの出演が決まったときはどう思いましたか?

(※)歌舞伎座「二月大歌舞伎」公演で、勘太郎は父・勘九郎と史上最年少の9歳11ヵ月で挑む「連獅子」に、長三郎は叔父の七之助と母娘役の共演となる「奥州安達原 袖萩祭文」に出演した。

勘太郎:最初は、お父ちゃまのいたずらかなと思って「そんなウソでしょ、『連獅子』なんて踊るわけない!」って思っていたんですけど、本格的にお稽古が始まって「これ、ほんとに踊るんだ」とびっくりしました。

長三郎:まだお稽古してないものをやるので、そのときは「一生懸命やろう」と思っていました。

——(長三郎に)難しそうだなと思いましたか?

長三郎:はい。

——どんなところが?

長三郎:セリフが多いし、難しいところがたくさんあって、(盲目の母役の七之助の)お手伝いとかしなきゃいけないから。

——実際、お稽古を始めてみて、どんなところが難しかったですか?

勘太郎:初めて獅子の毛をかぶったんですけど、よろけてしまって。「これを振るんだ」と思いながらお稽古をしていて、そこがちょっと大変でした。あと、首で振ってしまうことがあって、そこも痛くなるので大変でした。

長三郎:コロナのときだったから、お家におじじ(七之助)とか少しの人数で集まってもらって、お父ちゃまとのり(哲之/長三郎)とおじじだけな感じで、お稽古していて。それぞれで稽古しているみなさんと合わせるのが大変でした。

——歌舞伎座の公演に向けて毎日の生活で変えたことはありますか?

勘太郎:トレーニングをいっぱいするようになって、背筋と腹筋を鍛えることをやっていました。

——それはどんな?

勘太郎:オンラインで筋肉のトレーニングをして。

——長三郎さんは、何か変えたことはありますか?

長三郎:同じです。

——長三郎さんも筋トレしてたんですか?

勘太郎:たまに。

長三郎:たまにしてました。

勘太郎:たまにしてましたけど、あんまり…してないですね(笑)。

——「連獅子」の仔獅子はどんなところが難しかったですか?

勘太郎:どこも難しかったんですけど、前ジテ(※)の獅子頭の顔が、いろんなところに向いたりするのを直さないといけないのが難しかったです。

(※)シテ=前後に分かれた舞台では、それぞれ前ジテ、後ジテと呼ばれる。歌舞伎の場合、シテと、片仮名で書くのが一般的。

——「連獅子」という演目は、勘太郎さんにとってどんな演目ですか?

勘太郎:中村屋の人たちがいっぱいやってきたお芝居なので、「やってみたいな」と思っていました。

——それはいつごろから思っていましたか?

勘太郎:どのくらいかな…。芝居を見始めて、「連獅子」を見たときに「やってみたいな」って思ったことがあります。

——実際に、歌舞伎座の舞台で「連獅子」をやってみてどうでしたか?

勘太郎:初日の本番で、後ジテの衣裳を着たときに、前にお稽古をしていたのにグラッときて、ちょっと重心が難しくて。あと、初めて出るときは、「あぁ、出るんだ」という緊張があったんですけど、おーわん(勘九郎)から「悪い緊張じゃなくて、いい緊張にしなさい」と教えてもらったので、それをやってみて、緊張感がちょっと晴れました。

——拍手がすごかったと思うんですけど、どう感じましたか?

勘太郎:いっぱい拍手をもらって、うれしかったです。

——拍手をもらうと、演技に影響はありますか?

勘太郎:拍手をもらうとうれしくなるので、「もっと頑張ろう」と思います。

——1ヵ月間、学校もあって、お芝居も。何が一番大変でしたか?

勘太郎:お芝居と学校の勉強があって難しかったんですけど、なんとか1ヵ月やれてよかったです。

——勉強もあるから大変でしたか?

勘太郎:はい。宿題が、ときどきお芝居で疲れてたまっちゃうことがあって。それは、先生に報告しながらやりました。

勘太郎の獅子の姿を見た長三郎「『カッコいい』ってめっちゃ言った」

——長三郎さん、「奥州安達原(おうしゅうあだちがはら)」のお君さんの役は、実際やってみてどうでしたか?

長三郎:出るところが結構多くて、しかもセリフも多いし、お手伝いとかもしなくちゃいけないし、最後に(母が)切腹したときも、そのあとにも、幕切れまでずっと出ていて難しかったです。

——七之助さんが「出る前も、いろいろお手伝いしてくれた」と言ってましたが、それはどうしてですか?

長三郎:…(質問の意味を考えている様子)。

勘太郎:(長三郎に)最初出る前にさ、いろんなお手伝いをおじじ(七之助)にしたじゃん。それは、どうしてしたんですか?って。

長三郎:あぁ、それは、お君ちゃんちゃんとできるかなチェックみたいな感じで。これができたら、ちゃんと振りもできるんじゃないかなとか思ってて。

——なるほど。

長三郎:納得しました?

——すごく納得しました(笑)。勘太郎さんの獅子を見て、どう思いましたか?

長三郎:「いつか踊りたい」と思いました。

勘太郎:へぇ、そうだったんだ。初めて聞きました。

——そういう話はあまりしないんですか?

勘太郎:いや、するんですけど、そんなに深く知らなかったので。

——仔獅子の感想も聞いてなかった?

勘太郎:それは聞いて…た?

長三郎:少し。

勘太郎:少し聞いてました。

——なんて言ったんですか?

勘太郎:なんて言った?

長三郎:忘れちゃった。

勘太郎:忘れちゃったそうです(笑)。

長三郎:お稽古のときに言ったことは覚えてる。

勘太郎:何?

長三郎:あの~、初めてお兄ちゃまが毛をかぶったとき「カッコいい」ってめっちゃ言った。

勘太郎:それは言ってました。はい。

最近は文楽にはまっている二人「人形あそびをしています」

——長三郎さんも、学校に通いながら1ヵ月。何が一番大変でしたか?

長三郎:朝早起きして、学校行って、家に帰ってきて、お芝居して、宿題して、ご飯食べて、寝るって感じで、1日中やることが多くて、しかも遊ぶ時間がどこにもなくて大変でした。

——全然遊べなかったんですか?

勘太郎:全然ではないんですけど。

長三郎:たまに早く終わったときとか…。

——そんなときは何をしていましたか?

勘太郎:お芝居をしたあとに、お芝居ごっこで第四部が開いちゃうんですよ。第三部が終わったと思ったら、「最後にお芝居ごっこやろう」って言ってきて。

——最近は、どんなお芝居を?

長三郎:最近、変わったんだよね?

勘太郎:最近は、文楽にはまって人形あそびをすごくやるんです。セットとかが、あんまり使えないから人形だったら小さいし。それで遊んでいます。

長三郎:筋トレのものを使って、舞台みたいなところに設置して、丸いやつとかをスッポン(※)にしたりして、使ってました。

(※)スッポン…花道の舞台寄りの七三(しちさん)と呼ばれる場所にある小型のセリ。人間以外の妖怪、怨霊、忍術使いなどの出入りに用いられる。

勘太郎:筋トレの道具を勝手に持ち運んで、それを筒みたいなのに入れて板の下に。スッポンで入る(出る)ときに、板を開けて入る、みたいなことをやっていました。

長三郎:それと、もう一つ考えたのがあります。台を置いて、その丸いやつ(筒)を置いて、中に次に変えたいお人形さんを入れて、「ひゅう、どろ~」って後ろから入れると、前のお人形さんが押し出されて、前から出てくるっていう仕組みになって、早替わりになる。それで、お父ちゃまとかに見てもらったり。

——3月の「春暁特別公演2021」では、初めてお父さんたちの巡業についていってどうでしたか?

長三郎:巡業だから学校は休みで、朝お芝居をやって、昼の部の間に宿題が届くんですよ。「やってくださいね」とか言われて。その間の時間で宿題をやって、またお芝居やって、それで帰って、泊まって、夜中に移動するって感じでやっていました。

勘太郎:やっぱりお芝居を2回してから、夜に新幹線でまた違う遠い地方に行くのが…。お芝居したあとなので、結構つらくて途中で寝たりもして大変でした。

——5月には「渋谷・コクーン歌舞伎 第十七弾『夏祭浪花鑑』」がありました。長三郎さんが出演し、勘太郎さんが出られなかったときはどう思いましたか?

勘太郎:「なんで長三郎が先なんだ」と思っていました(笑)。毎日稽古場に行って、詰めの立ち回りと長町裏の立ち回りをよく見ていました。

——勘九郎さんから聞いたのですが、浮世絵の本を…?

勘太郎:はい。あの、僕が浮世絵の本を持っていて、その中に団七九郎兵衛の絵があったんですよ。で、なんだろうって見てみたら、今までの長町裏の立ち回りにない見得があったので、これをお父ちゃまに「見て」って言ったら、そこから串田(和美)監督に繋がって、その振りがお芝居で入って繋がったんです。あの本、役に立ったな。

——長三郎さんは、出演の話を聞いてどう思いましたか?

長三郎:僕も「夏祭浪花鑑」という演目で、団七っていう役がかっこよくて好きだったんですね。それで、出られて「よしっ!お兄ちゃまより先に『夏祭』出られるぞ!」って思って。そしたら、お兄ちゃまが黒衣で出てきたりして…。

勘太郎:そうなんですよ。コクーンで「夏祭」を初めて見られるので、僕はとにかく近くで見たくて。楽のちょっと前の日に黒衣を持って来て、着替えて見ていたんです。そしたら、最初に弟が小道具の刀を勝手にとって逃げているという場面で、國久さんというお弟子さんが、黒衣で出て追いかけるんですけど、「そこに一緒に出たら?」と言われて。「やったー」と思いました。

勘太郎と長三郎の“違うところ”、”この一年で成長したと思うところ”は?

——6月「信州まつもと大歌舞伎」での出番について教えてください。

勘太郎:あれは最初、おーわん(勘九郎)に「出る?」みたいなこと言われて、「いやいや、難しいから無理」って思ってたんですけど。お弟子さんが来て、お稽古が始まったので「やれるんだ」と思いながらやっていました。出られて、うれしかったです。

——長三郎さんは、松本はどうでしたか?

長三郎:松本は、あの…。(勘太郎に)松本って、落ちたときに下が楽屋に繋がってるとこだっけ?

勘太郎:それは、コクーン。

長三郎:コクーンは、落ちたときに下が繋がってたんですね。それが松本では繋がってなくて…。

勘太郎:一本の階段で繋がっていて、すごく狭いグネグネの道を通って楽屋に。だから、難しかったよね。

——11月は「赤坂大歌舞伎」がありました。「越後獅子」のお稽古では、どんなことが大変でしたか?

勘太郎:さらしを振るのが一番大変で、最初は手首で振ってたんですけど「体で踊りなさい」と言われたので、やってみたらあんまりつらくなくなってきて、ちょっと踊りやすくなりました。

長三郎:僕は、宙乗りのときに、下見てるとジェットコースターみたいで怖いし、「前を向いて、お客さまの方を見てなさい」って、お父ちゃまに言われて前向いたんですけど、そうするとあんまり上がった感がなくて。ただ棒持って地面に足ついてる感じなんですね。

バランスも大事で、前に掛かっちゃうと、グランってなっちゃうんです。後ろに掛けると…。その、ちょうど真ん中のところに合わせないと乗れない。自分が乗るときに、ちょっとでも動いたら真ん中に合わなくて、ぐにゃんぐにゃんぐにゃんって上でなっちゃったりするので、怖かったです。

——高いところは大丈夫ですか?

長三郎:高いところは、全然大丈夫です。(東京ディズニーシーの)タワー・オブ・テラー乗ります!

勘太郎:そうなんですよ。僕は、ジェットコースターが嫌いなんですけど…。

長三郎:大好き!

——七之助さんが「越後獅子の方が連獅子のときより疲れてたように見えた」と言っていました。

長三郎:えー、そうかな?

勘太郎:疲れた感じは、2つとも同じなんですけど、ちょっと連獅子の方が上かなって思います。

——「越後獅子」で、いろいろと踊り分けるのは大変でしたか?

勘太郎:はい。大変でした。さらしも難しかったですし、途中の振りで、音が速くなる振りがあって。そこに、音を合わせなくてはいけなくて、すごく速い振りと音なので、難しかったです。

——今年1年、自分が成長したなと思うところは?

長三郎:はい(と挙手)!僕が成長したって思うのは、前は1年で1回とか2回とかしか踊ってなかったんですけど、今年は、4回とか5回とか踊ってるんですね。

だから、2回公演もあるし、お芝居をめっちゃやってるってことになるんですね。それで成長したなって思いました(勘太郎に向って、ドヤ顔)。

勘太郎:ちょっと難しいので、お父ちゃまとお母ちゃまに聞いてみてください。まだまだなので、あんまり成長は感じられないです。

——最後に、お互い自分と違うなと思うところは?

長三郎:はい(と挙手)!年(とし)!

勘太郎:(苦笑いで)そこかい!そこじゃないんだな。お互い違う性格だなって思うところだから。

長三郎:性格?

勘太郎:年ではないの。

長三郎:性格?う~ん?はい、お芝居ごっこでこういう振りがのり(自分)はいいのに、「こういう振りにしなさい」ってお兄ちゃまに言われて、「こっちがいい」ってのりはずっと思って、それで性格が違うなって思ってます。

——勘九郎さんは、勘太郎さんのほうが感覚的、長三郎さんは数学的と言っていましたよ。

勘太郎:あぁ~確かに!聞いてみれば、そう感じます。

長三郎:やっぱり、お父ちゃまに聞いたほうがよかった。

聞き手:共同テレビ・花枝祐樹ディレクター