視聴者が“今最も見たい女性”に密着し、自身が課す“7つのルール=こだわり”を手がかりに、その女性の強さ、弱さ、美しさ、人生観を映し出すドキュメントバラエティ『7RULES(セブンルール)』。

9月29日(火)放送回では、「シネマ尾道」支配人・河本清順(かわもと・せいじゅん)に密着。数々の映画の舞台となってきた映画の街・尾道だが、全盛期には11あった映画館も時代とともに減少し、2001年、遂にその姿を消した。

この地で生まれ育ち、幼い頃から映画を観てきた河本が中心となって、映画館を復活させる活動がスタート。人口14万人以下の小さなこの町での経営は不可能と言われる中、2008年に「シネマ尾道」をオープンさせた。

映画の街・尾道に、地元住民、映画人からも愛される映画館を復活させた河本清順のセブンルールとは。

ルール①:予告編は5分まで

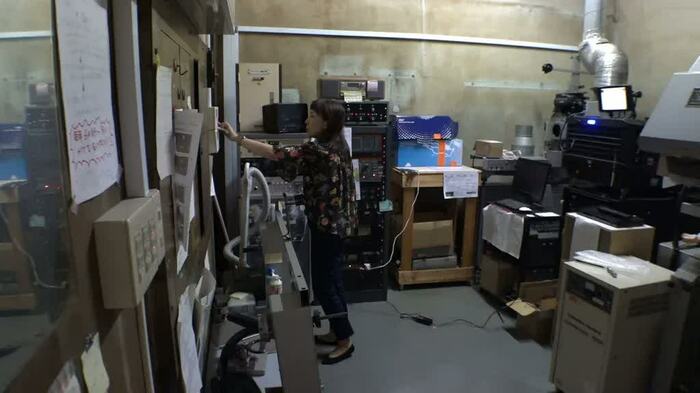

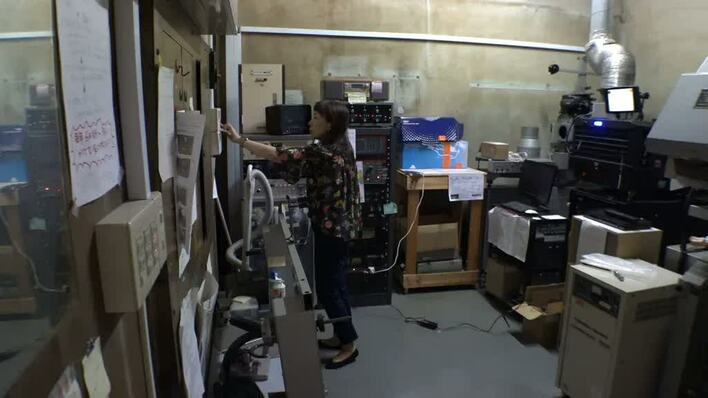

河本清順の1日は、映写機の立ち上げから始まる。シネマ尾道では112席のスクリーンで、1日4本から5本の作品を上映。365日、1日も休まず映画を届けている。

この日最初の映画は「ハニーランド」。河本自身が、自然の中で純粋に生きる女性の姿に心を打たれ、上映を決めた。しかしコロナの影響で、客入りは例年より少ない。

無事に映画をスタートさせると、週末から公開する映画のデータ作りへ。

映画の冒頭に流れる予告編の構成も、彼女が決めている。多くの映画館では、10分から15分ほど流れる予告編だが、シネマ尾道では、おおよそ5分。予告編が長いと、本編前に疲れてしまうというのが、その理由だという。

「『私がここに来るお客さんだったら』っていう目線は、常に外さないでいたい。そこをベースに、いろいろな作業をしています」と、こだわりを覗かせた。

ルール②:上映スケジュールは手渡しで届ける

上映後、観客を見送る彼女に1人の客が話しかけてきた。後日、友人と観る映画の相談だという。

「洋服屋さんで(洋服を)選ぶみたいに、何を観たらいいのかっていうのを聞かれることがあるんですよ」と笑う彼女だが、その仕事は、劇場内にとどまらない。

シネマ尾道では、毎月の上映スケジュールを街中の商店などおよそ200ヵ所に配布しており、少ないスタッフで手分けしながら、郵送ではなく、すべて手渡しで届けている。

「配ってる途中で、街の人たちにどういう映画を観たいかという市場調査ができるんです、『そうか、こういう映画を観たいのか』とか。手配りで街の人と話すのはすごく大切にしていますね」というのが、その理由。

「『ミッドナイトスワン』もいつか…公開してくれる?」と尋ねる女性に「やりますよ!」と答えると、女性は「私、(草彅剛の)ファンクラブ会員なの。うれしい!仲間にも言っておきます」と、声を弾ませた。

ルール③:冒頭5分で引き込まれなければ上映しない

尾道で生まれ育った河本。「清順」という名前は、映画監督の鈴木清順からとって、祖父がつけてくれたそうだ。「おじいちゃんに映画を観に連れて行ってもらってましたね。それが、映画の情操(じょうそう)教育になっていたのかな」と振り返る。

しかし、彼女が24歳の時、尾道で唯一の映画館が閉館。募金活動もしながら、建設費2700万円をかき集めてシネマ尾道を完成させた。支援してくれたという故・大林宣彦監督からの「よく頑張ったね」という言葉がとても重く、「これから頑張ろう」という気持ちにさせられたという。

1日の上映を終えて帰宅すると、上映候補作の視聴を始めた。試写会は都市部でしか行われないため、上映候補の作品はDVDで確認することが多い。

この日観ていたのは、映画監督も行う俳優、ヤン・イクチュン主演の韓国映画「詩人の恋」。

シネマ尾道で上映するかどうか、彼女が特にチェックしているのは「冒頭」。スタートして5分以内で、面白いかどうかが決まるという彼女。例に挙げたのは「ラ・ラ・ランド」。冒頭から、映画が1つ完結したかのような盛り上がりで、観客を引き込む一作だと語る。

この夜に観た作品をはじめ、上映する映画はすべて彼女のおすすめの1本。「ハズレなしと思ってますね。シネマ尾道の映画は」と、自信をあらわにした。

ルール④:毎日夫と乾杯する

5月に入籍したばかりの河本。夫婦で囲む食卓には、「2人で乾杯をする」というルールがある。

「お金はないけれど、好きなワインを飲むことが、365日休みなく一生懸命頑張る中での、ストレス発散になれば」と話す夫を、「とにかく優しいです」という彼女。

時には経営の相談をすることもあるといい、「私と結婚したから、映画館もひっくるめて結婚したみたいな感じで、自分ごとのように考えてくれる」と話すと、夫に向けて、「悪い人と結婚したね」といたずらっぽく笑いかけた。

ルール⑤:映画人には尾道の美味しいものを食べてもらう

ある日、仕事で近くに滞在していた深田晃司監督が劇場を訪れると、彼女は急遽、監督の滞在に合わせてトークイベントを企画した。

カンヌ映画祭のディレクターから、「良い映画」「良い友達」「良い食べ物」が“いい映画祭”の条件だと教わったという深田監督は、「シネマ尾道に来るとそれが満たされる。必ず美味しいものを食べに連れて行ってくれるので」と語る。

河本は、撮影や舞台挨拶などで映画人が尾道を訪れるたびに、「映画関係者に尾道の魅力を知ってもらい、また尾道の魅力がそれによって高まっていくと思うから」と、必ず地元のグルメを案内するという。

俳優の井浦新は、「最初に行った頃は、尾道ラーメンのことしか頭になくて。『時間ギリギリだけど、サッと食べるなら』みたいな感じで、空いた時間に連れていってくださいました」と振り返る。

ルール⑥:気合を入れる日は前髪を切る

数日後に控えた映画イベント「星空おやこ映画館」に向け、スタッフと打ち合わせをしていた彼女。車内のFMの周波数を合わせて音を拾い、車の中から映画を観る野外上映「ドライブインシアター」を、尾道市とシネマ尾道が協力して開催するという。

上映する作品は、「大人から子どもまで幅広い年代が楽しめるように」と、彼女が選んだ「ミニオンズ」。

イベントを翌日に控えた夜、彼女が必ず行う“儀式”がある。

イベント当日は、人前に出て、普段より多くの人の目に晒されることになる。人の印象に残りやすい目元を明るく整えておくため、彼女は「前髪を切る」のだ。この日は、「明日晴れますように」という気持ちも込めて、少し多めにカットした。

「星空おやこ映画館」当日、会場では着々と準備が整えられ、全部で45台の車が集まった。上映が開始し、その様子を見守りながら「だんだん日が暮れていく感じも、だんだん映画がクリアに映っていくのも最高ですね」と、河本。

彼女は、「たぶん、子どもたちも集中して観ているんじゃないですかね。この体験も含めて『映画って面白いな、楽しいな』って思ってくれればうれしい」と思いを語った。

ルール⑦:挫けそうなときはゴダールの台詞を思い出す

新型コロナウイルスの緊急事態宣言が解除され、少しずつシネマ尾道にも客足が戻ってきたものの、未だ、観客がゼロの回もある。「『ロングデイズ・ジャーニー』はむちゃくちゃ良い映画なんですけど、なかなか厳しい数字ですね」と、悔しそうにつぶやいた。

つらく挫けそうな時、彼女はある映画の台詞を思い出すという。ジャン=リュック・ゴダール監督の「女と男のいる舗道」の劇中で、主人公が口にする「人生は、仕方がない」という台詞だ。

「いろいろ哲学的なことを話すんですけど、こうでもないああでもないって続けて、最後は『仕方がない』って言っちゃうんですよ。それはすごく腑に落ちるなと。明るい意味の『仕方がない』という言葉で、壁にぶち当たったときとかは気持ちがスッとするんですよね。映画でそういう風にしゃべられると。ある意味で、人生の教科書のような感じ」と語る。

「自転車操業でやってきて、“今まで”も大変なので。コロナになっても、“大変”がちょっと増えただけ。そのせいでヤバいのではなくて、いつもヤバいので」と、厳しい現状を、明るく笑い飛ばす彼女。

そんな中、少しでも収益を上げる為に始めた取り組みが。それは、上映前に、パンフレットやグッズの販売をアナウンスすること。一言声をかけるだけで、買ってくれる人が増えたという。

そして、どんなに経営が苦しくても、彼女はいつも、観客の「良い映画だった」という言葉に救われている。

「来て良かったです、ありがとう」と声をかけて帰っていく客を見送り、「映画に共感して、感動して、自分の人生と重ねて、明日への活力にしてもらうのが一番うれしいこと」と、その喜びをにじませる。

映画の街・尾道で生まれ、名前をつけてくれた祖父と、この場所で映画を観て育った彼女。つらくても、挫けそうでも、前に進めるような映画を尾道の人に届けたい。ピンチは今日も続くけれど、進むしかない。「人生は、仕方がない」 のだから。

※記事内、敬称略。

次回、 10月6日(火)の『7RULES(セブンルール)』は、お笑いコンビ「ラランド」サーヤに密着。事務所に所属せずフリーで活動し、会社員との二足の草鞋(わらじ)を履く彼女の7つのルールとは。