11月11日(水)放送の『林修のニッポンドリル 3つの開かずの金庫を連続解錠せよ!天才鍵開け師が挑む』では、富山&石川に眠る3つの金庫に、無敗の天才鍵開け師・奥間和弘が挑んだ。

今回登場する金庫のうちの2つは、幕末に創業した日本最古の金庫メーカー「竹内金庫」のものであることが、写真から判明していた。「竹内金庫」は、皇室や日本銀行などでも使用されていたが、現在は流通しておらず、“幻の金庫”と言われている。

「竹内金庫」は、オーダーメイドで金庫を作っていたため、ダイヤル錠などの内部の仕掛けが、手掛けた金庫職人によって異なるのが特徴だ。

特に明治時代のものは、ネジ1本から金庫職人の手作りだったので、開けるのが非常に困難。ちなみに、番組でおなじみの難関錠“ひょっとこ錠”を考案したのも「竹内金庫」だと言われている。

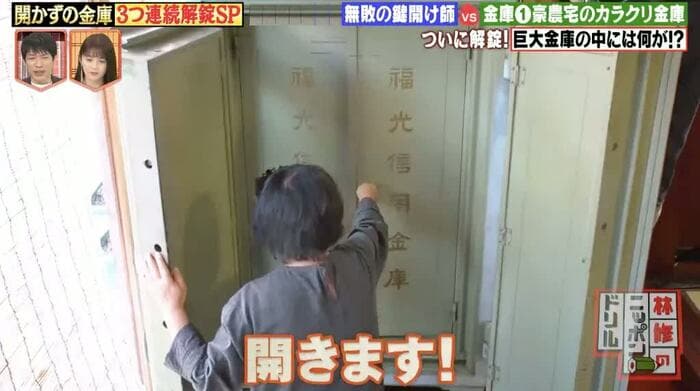

まず奥間が向かったのは、富山県南砺(なんと)市の築150年の民家にある横幅93cm×奥行82cm×高さ143cmの巨大な「竹内金庫」だ。0〜99の数字のダイヤルが付いていることから、昭和初期のものと考えられる。

ダイヤルを触った奥間は「難しい」と断言。扉を開けるためのレバーと内部の羽根が直接つながっていないため、ダイヤルを回した時の“当たり”がレバーに伝わらないのだ(=レバーの感触では開かない)。

しかも、ダイヤルを回すとカラカラとダミーの音が鳴り、金庫内部の音を聞こえにくくする仕掛けも施されていた。

最大の武器である“神の耳”をも封じられた奥間は、サビや腐食から出る異音を可能な限り除去した上で、ダミーの歯車の音以外の“音”を聞き分ける作戦に出た。

だが、初日の作業は難航。翌日、横山だいすけの協力を得て工具を加工し、まずは、金庫下についている“ひょっとこ錠”の攻略にかかった。

残念ながら“ひょっとこ錠”を開けても状況は改善しなかったが、丁寧に作業を進める中で「50」「70」「20」に“当たり”が出ていることを看破した奥間。3つの数字の組み合わせを試したところ、見事金庫の解錠に成功した。

金庫の内扉には「福光信用金庫」と書いてあり、家の前の持ち主が譲り受けたものだと思われた。金庫の中には何も入っていなかったが、現在の家の持ち主・野田初江さんは、金庫の謎が解けたと胸をなでおろした。

明治時代の金庫職人の技が光る石川の名家に伝わる金庫

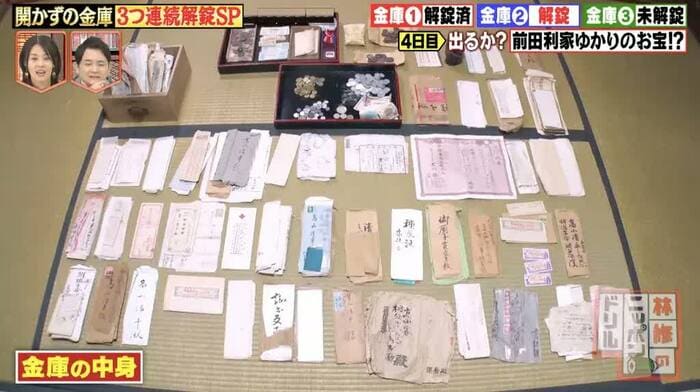

2つ目の金庫は、石川県でかつて農耕馬や軍馬を扱っていた名家に伝わる金庫だ。加賀藩・前田家とも関わりがあった家だそうで、前田家にゆかりの品が収められているのではないかと期待が高まる。

こちらの金庫も「竹内金庫」製で、1つ目の金庫と比べるとだいぶコンパクトなものだ。“ひょっとこ錠”と「イロハ」のダイヤル錠が付いていることから、明治時代に作られたものだと考えられる。

実は、「竹内金庫」は古い方が難しい。明治の「竹内金庫」は、すべて職人の手作りで、セオリーが通じないのだ。

「竹内金庫」のダイヤル錠の内部の羽根は4枚のことが多いが、この金庫は3枚だろうと当たりを付けた奥間。レバーが固くてほとんど動かないため、またもや“ひょっとこ錠”を先に解錠するも、レバーの動きには変化が出なかった。

ダイヤル錠内部の羽根は、通常とは異なり3枚とも同じサイズで作られているようなのだが、一向に“当たり”が出ず、奥間は大苦戦。

そんな中、レバーとダイヤル錠の距離が極端に近いことに気付いた奥間は、レバーの可動域を狭くしてレバーの“遊び”を極限まで少なくし、防犯機能を高めているのではないかと推理した。ダイヤル錠内部の羽根を同じサイズで作ったのも、レバーの“遊び”を少なくするためだったのだ。

明治の金庫職人が仕掛けた謎を解いた奥間は、地道な作業の末、1つ目の“当たり”にたどり着くと、一気にダイヤル錠を解錠。金庫の中からは、大正9年の第1回国勢調査の資料や、昔の宝くじなどが発見された。

50年間野ざらし状態でサビだらけの巨大金庫!

3つ目の金庫は、2つ目の金庫がある家から車で6分の場所にある、50年間雨ざらしの状態で軒先に置かれ、サビだらけになった巨大金庫。「イロハ」の文字が付いたダイヤル錠と“ひょっとこ錠”が付いているこの金庫は、元は町の銀行にあったもので、近所の噂では中にお金が入っているという。

奥間は、「竹内(金庫)っぽい」と推理しつつ、まずは、レバーやダイヤルの表面のサビを落とし、動かせるようにしていく。

ダイヤルは回るようになったものの、羽根が回っている感触は得られないまま、砂が詰まってしまった“ひょっとこ錠”の鍵穴を洗浄することに。

すると、“ひょっとこ錠”は、すでに鍵が開いた状態であったことが判明。「ダイヤルさえ合わせられれば金庫が開く」と、奥間は作業を進めるが…ダイヤル錠は壊れてしまっていた。

金庫を壊さず開けることにこだわる奥間だったが、今回は仕方なく電動工具を使って金庫をオープン。

内扉にあった「北陸銀行」の文字に一同盛り上がるが、中に入っていたのは、1円玉だけ。しかし、桐ダンスの取っ手に「竹内製」と書いてあったことから、こちらも奥間の予想通り「竹内金庫」のものだったことが明らかになった。