女性が気になる話題について、スタジオで生討論を繰り広げるフジテレビ『NONSTOP!』の金曜恒例コーナー「NONSTOP!サミット」。

4月9日(金)の放送では、「新年度ママの悩み、子育ての葛藤」「捨てる勇気をもらえる言葉」というテーマについて、MCの設楽統と三上真奈フジテレビアナウンサー、千秋、カンニング竹山、横澤夏子、婦人公論元編集長の三木哲男が話し合った。

「新年度ママの悩み」のテーマでまず紹介されたのは、子供が保育園に入園したばかりの横澤夏子の葛藤だ。毎朝、園に預けるときに子供が大泣きしてしまい、罪悪感を抱えているという。

エピソードを受けた千秋は、「保育園の登園時、毎朝泣く娘に『お母さんがお仕事に行きづらくなるから泣かないで』と言ったら、別れ際に顔を見せてくれなくなった」と体験談を告白。娘が泣き顔を見せないために我慢していたことを知り、激しく後悔したという。

その話を聞きながら、「切なすぎる」と涙ぐむ横澤。番組公式SNSにも「横澤さんと同じタイミングで泣いた」「共感しすぎて泣ける」などの声が殺到し、「横澤が罪悪感を抱く気持ちを理解できるか?」を視聴者に問いかけた「せきらら投票」も、「理解できる=90%」「理解できない=10%」という圧倒的な結果となった。

番組にリモート出演した乳幼児教育実践研究家の井桁容子氏は、「子供は先の見通しができず、親と離れた後にどうなるかわからないから、不安で泣いている。また、普段と雰囲気の違う両親を心配して泣いている面もある」と分析。横澤は「私のことを心配してくれていたのか!」と、再び涙ぐんだ。

「3歳の子を保育園に預けて働き始めたが、お昼ご飯を食べないと園から言われた。仕事を続けていいか悩む」という30代女性のお悩みには、千秋も横澤も深く共感。

井桁氏は「子供の五感は大人より敏感なので、匂いや空気の違う環境で食が進まないのは当然の反応。無理やり食べさせると遠回りすることになるので、大人が押し付けないこと」とアドバイスを送り、「慣らし保育」ではなく子供が環境に順応するのを待つ「慣れ保育」という考え方を説いた。

「2歳の息子が、保育園でいつも1人で遊んでいる。コロナで友達と遊ばせる機会がないまま集団生活に入ったせいか?」と心配する30代女性のエピソードでは、横澤が「娘は人見知りはしないと思っていたが、コロナで他人と会う機会がないから気付かなかっただけだった」と、コロナ禍での子育ての難しさを指摘した。

井桁氏によると、1人で黙々と遊ぶのが好きな“博士タイプ”の子にとっては、1人で遊ぶ時間こそが成長に必要な時間。「みんなと同じことができなければダメ」という考え方は捨てて、保育園入園を「よりよく生きるために親以外のいろいろな人と出会う機会」と捉えると良いそうだ。

「仕事復帰したが、育児と仕事で休む暇もなく、生活のリズムが作れない」という30代女性のお悩みでは、育休からの復帰後に職場で過ごす時間を徐々に増やしていく「慣らし復帰」という制度が紹介された。

SNSには「職場復帰、不安しかない」「慣らし復帰、導入してほしい!」など、働くママからの切実な声が続々到着。井桁氏は「親が頑張りすぎてしまうと、実は失うものが多い。心にゆとりのある両親の元で育ったほうが、子供は幸せ」と、エールを送った。

“思い出の品”は“思い出”だけ残して捨てるべき!?

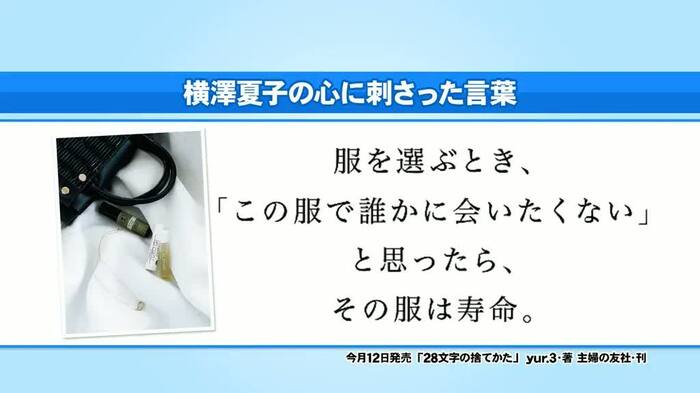

「捨てる勇気をもらえる言葉」というテーマでは、インスタグラムや書籍「28文字の片づけ」「28文字の捨てかた」で話題の、yur.3の格言が紹介された。横澤もyur.3のファンで、特に洋服を捨てるキッカケをくれたこの言葉が気に入っているという。

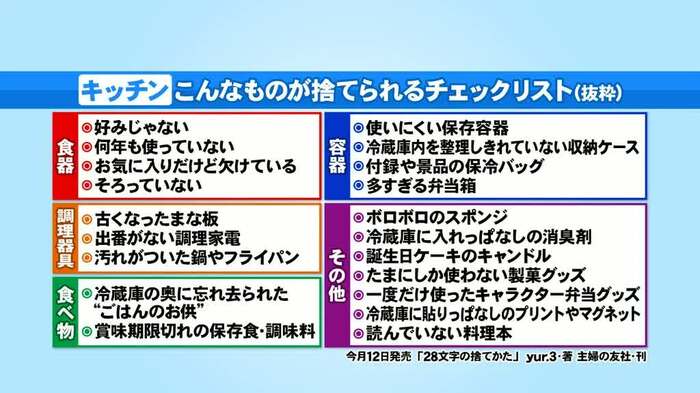

「せきらら投票」で「この言葉が心に刺さるか?」と問いかけると、「刺さる=62%」「刺さらない=38%」という結果に。SNSにも“捨てられない派”の実情が多く届く中、捨てられないものが溜まりがちなキッチンのモノを捨てる時のyur.3の基準も紹介された。

「棚からモノが溢れ出ているのに、妻は『思い出だから』と片付けをしてくれない」という30代男性のお悩みでは、横澤が「婚姻届を出したときにもらった、区のパンフレットが捨てられない」と“捨てられない派”の思いを代弁した。

すると三上アナは「(パンフレットは)その日のうちに捨てました!」と笑顔を見せ、千秋も「もらう前に断る」とバッサリ!さすがにクールすぎるのではとスタジオからツッコミも入ったが、「大切な思い出は、モノがなくても思い出せるはず」というyur.3のアドバイスが紹介されると、千秋は「モノに頼らなければ思い出せない記憶は、自分には必要ない」と言いきった。

yur.3の「高いものを一度思いきって捨てると、もったいない気持ちが身にしみて、買わないものが決まる→ムダが減る」という考え方が紹介されると、スタジオの“捨てられない派”も納得の表情に。SNSにも「これを見ながら断捨離始めよう!」などの、前向きな声が多く見られた。