月9ドラマ『女神の教室~リーガル青春白書~』の野田悠介プロデューサーが、最終回に向けた見どころを語りました。

『女神の教室~リーガル青春白書~』(読み:テミスのきょうしつ/フジテレビ)は、未来の法曹界を担う若者たちが通うロースクール(法科大学院)を舞台にしたリーガル&ロースクールエンターテインメント作品。

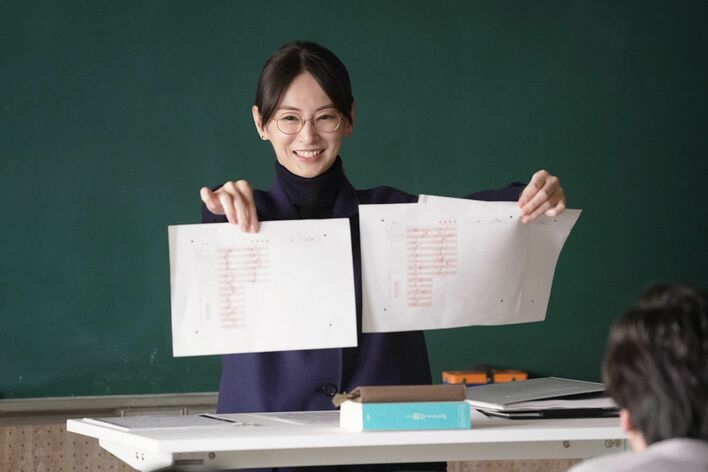

裁判官で実務家教員の主人公・柊木雫(ひいらぎ・しずく/北川景子)が「人を知らなければいい法律家にはなれない」をモットーに、ロースクールで「法」だけでなく「人」を学ぶ授業を展開。毎週、柊木流の授業を受けて成長していく学生たちの姿にも注目が集まっています。

<ドラマ『女神(テミス)の教室~リーガル青春白書~』これまでのあらすじ完全版>

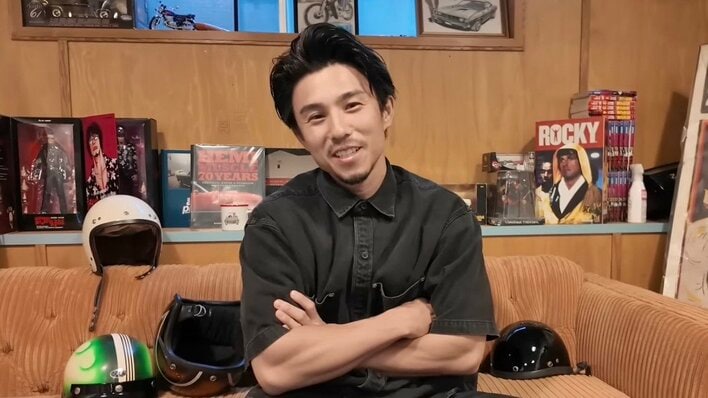

本作のプロデュースを担当する野田悠介(フジテレビ ドラマ・映画制作部)にインタビュー。主演・北川景子さんとの再会について、作品に込めた思い、そして終盤の見どころを聞きました。

北川景子とは「『ブザー・ビート』の思い出話をしています」

<野田悠介プロデューサー インタビュー>

──『ブザー・ビート~崖っぷちのヒーロー~』で北川景子さんと仕事をした際に、再会を約束していたと聞きました。本作で、主演とプロデューサーとして再会した心境を聞かせてください。

『ブザー・ビート』は2009年の作品で、あれからお互いに立場が変わりましたが、改めてご一緒できることはすごくうれしかったです。

今回の現場に当時のスタッフが数名いるので、皆さんと一緒に「あのときの現場は、こんな感じだったね」と、『ブザー・ビート』の思い出話をよくしていますね。

あとは、北川さんと2人で「お互いに変わらないね」という話もしました。

──現場に立つ北川さんの姿に当時と何か変化はありましたか?

変化と言いますか…今回の現場では、キャストやスタッフの名前を覚えることもそうですし、誰が今何をしているのかということ、周囲への気配りも含めて、現場全体をよく見ていらっしゃるなと感じます。

学生役の皆さんも気負いなく輪に入れる現場の空気感は、北川さんの持つものが関係しているんだろうなと思います。

キャラクターやシーンは「都度話し合いながら作る」

──キャストの皆さんと現場でどのようにコミュニケーションをとり、ドラマを作り上げているのでしょうか?

学生は特にそれぞれメインとなる回があるので、その際は、リハーサルが終わったときに少し話をします。4話であれば、真中役の高橋文哉くんと「役柄をどう築き上げてきたか、それをどう崩していくか」というような話をしました。

メインのお芝居以外でも、基本的には現場で都度話し合いながら作っています。

──皆さんの演技で、「感動した」「驚かされた」というシーンはありますか?

このドラマは本当にセリフが多い“しゃべくりドラマ”。もちろん北川さんや山田裕貴さんも法律用語をたくさん話しますし、学生たちも長ゼリフで思いや内容を見ている人に伝えないといけません。

だから大変だと思いますが…1話の模擬裁判のシーンや、2話の中庭で学生たちが腹を割って話し、みんなで掛け合いながら気づきを得ていくシーンはすごく見ごたえがありました。視聴者にもキャストの熱意は伝わっている気がしています。

「人と向き合うということは、どういうことなのか」をテーマの一つに

──これまでのリーガル作品は、すでに法律家である主人公が活躍するものが多かったと思います。本作で学生に焦点を当てた理由はありますか?

法律家というと、あまり身近ではないイメージがありますが、よく考えてみると我々を守ってくれる存在です。そう気づき、自分たちが困ったときに相談したい相手が、どういう過程を経て法律家になったのかということに興味を持ちました。

その過程を描けないかと考え、学生に焦点を当てると面白いのかなと思ったことが、この作品を作るきっかけでした。

──実際に企画として進める際に、どんなことを調べましたか?

もちろんロースクールの取材もしましたが、実はすごく特殊な経歴の方がいまして。今回、脚本協力で入っていただいている伊吹一さんは、一昨年の「フジテレビヤングシナリオ大賞」の佳作を受賞した方なのですが、彼はロースクールの卒業生で脚本家に転身した方なんです。

ロースクールの実態などは別に監修の方に入っていただいていますが、伊吹さんからも話を聞くことで、すごくリアリティを追求できていると思います。

──このドラマを制作するうえで大切にしていること、込めた思いを教えてください。

昨今はSNS全盛期であり、コロナ禍もあって、人との関係性が希薄な世の中になっていると思うんです。そのなかで、「人と向き合うということは、どういうことなのか」を大きなテーマにしたいと思っていました。それが1つ。

もう1つは、「効率的なことは良い側面もあるし、非効率的なほうが良い側面もある」という、“効率”に対する考え方。「効率化だけが重要視されて、良いのだろうか?」ということを描きたいと思っていました。

──柊木と藍井のどちらかの考え方や、やり方が正しいということではなく、両輪で描いている理由はありますか?

柊木の「人」を知るための授業は、学生たちからすると「本当にこんなことを考えて、意味あるの?」と疑問を感じることがあると思います。

でも、そういった柊木の言動について考えることで、彼らが気付きを得ることは1つの正解だろうし、かといって「司法試験に合格しないと、その先はない」という藍井の言い分もまっとうな意見だと思います。

どちらの考え方も欠かせないものだし、お互いがお互いの役割を補いあうことが大事なので、両輪で描いています。

柊木が感化されて藍井の考え方を認めることがあるかもしれないですし、逆に藍井は自分の信念があって、それを崩したくない強い思いがあるので、“認める”ということを見せないかもしれません。

でも、相手の考え方からいい影響を及ぼす何かを感じることがあったら…本編では描いていませんが、藍井も自分の講義を少しアップデートするということにつながっていくのかな、と思います。

──最終回に向けて、終盤の見どころを教えてください。

尾上松也さんが演じる刑事・風見はなぜ柊木たちの近くにいるのか、皆さんも気になるところではないでしょうか。風見は1話からある事件を改めて追っていて、その事件の判決に不服を持っている風見に、柊木や藍井、学生たちがどのように向き合っていくのかが、クライマックスの要になってくると思います。

それと同時に、藍井という人間がなぜ無駄を嫌うあのような考え方になったのか。彼の人生観みたいなところも見どころになると思います。

そして、6話で“crow”の事件が完結しているように見えていますが、“さらに”の部分も。これまでの物語も含めて、今後の放送も隅々まで見ていただけると、ヒントがたくさん隠されているので注目していただきたいです。