<試写室特別編>「パーフェクト・ノーマル・ファミリー」マルー・ライマン監督インタビュー

ここ数年で、日本でも「LGBTQ+」「セクシャルマイノリティ」などの言葉が浸透し、パートナーシップ制度を導入する自治体も増え、少しずつではあるが市民権を得始めている。

セクシャルマイノリティを題材に、性の多様性や人権にスポットを当てた作品も世界中で発表。日本映画では、日本アカデミー賞最優秀作品賞をはじめ各賞を総なめにした草彅剛主演の「ミッドナイトスワン」(2020年)や、生田斗真主演の「彼らが本気で編むときは、」(2017年)などが記憶に新しい。

12月24日(金)公開の「パーフェクト・ノーマル・ファミリー」は、トランスジェンダーをカミングアウトする当事者を主人公に描くのではなく、その娘である11歳の少女の視点を通して、家族のカタチを問う作品だ。

父親が女性になった…監督自身の経験をもとに映像化

デンマークのアカデミー賞と呼ばれるロバート賞で9部門にノミネートされ、メイクアップ賞、児童青少年映画賞を受賞した本作は、女優として活動した後、数多くの短編映画を発表してきたマルー・ライマン監督の長編デビュー作。

1990年代末を背景にしたこの家族の物語は、11歳の時に父親が女性になった経験を持つライマン監督の自伝的な作品なのだ。幸運にも今回、ライマン監督にオンラインでインタビューすることができた。

ライマン監督は、「1999年、私が11歳だった時に、父親が女性になった経験をもとにしてこの映画を作りました。19歳のころから、監督になったら自分の経験を映画にしたいと思っていました。4人家族というのも同じですし、11歳と14歳の姉妹というのも私の家族と同じです」と、自身の経験から着想したと語る。

だが、登場するキャラクターは架空の人物で、ゼロから作り上げたという。監督は、その理由を、「自伝映画を作るつもりはなかったですし、本当はどうだったかということを伝えたかったわけでもありません。本作を当事者ではなく娘の視点から描くことで、より多くの方が共感できるのではないかと思いましたし、トランスジェンダーの父親でなくても、いろいろな変化を経験している家族の方々に共感してもらえるのではないかと思ったからです」と語り、「本作の根幹は、娘と、男性から女性に性移行した父親との物語なのです」と強調した。

女性になりたいという父親に娘の疑問「なぜ子どもを作ったの?」

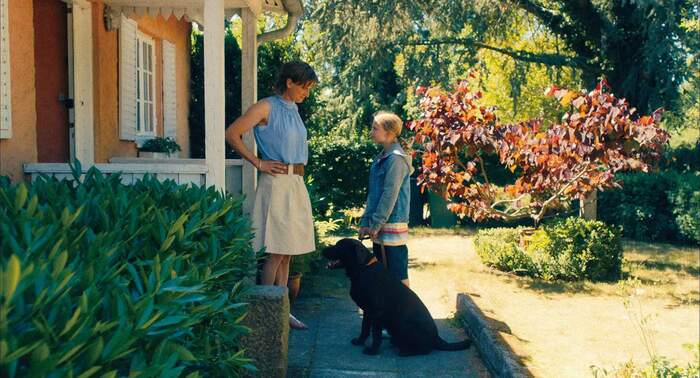

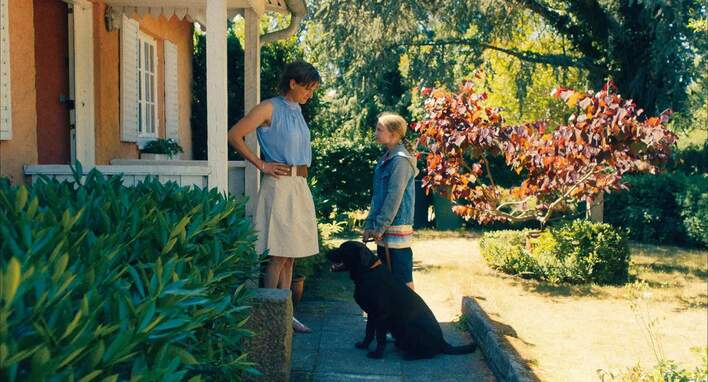

主人公は、デンマーク郊外で、両親と14歳の姉・カロリーネと暮らす11歳の少女・エマ。地元のサッカークラブに所属し、フォワードとして活躍する活発な少女だ。ところが、ある日突然、両親から離婚すると告げられたことからエマの日常は一変する。その理由は、“パパが女性として生きたいから”だった…。

突然の出来事に混乱するエマが、父親であるトマスに最初に言ったのは、「自分勝手じゃない?」。それは、“なんで離婚するの?女性になりたいってどういうこと?”という疑問と同時に、家族のことも考えずに女性になると決めたことに対する怒りでもあるのだろう。

「パパもつらい。ママもお前たちも悪くない。生まれつきだ」という父親に、エマは「それなら、なぜ子どもを作ったの?」と、反抗的な視線を向ける。父親の気持ちを理解するには幼すぎるエマにとって、きっと自分の存在を否定された気がしたからではないだろうか。「自分は間違って生まれてきたのか」と。

悲しみと怒りがない交ぜになったエマの気持ちが表れているのが、ファミリーカウンセリングでのシーンだ。父親が女性になることをどうしても受け入れられないエマは、女性としてやってきた父親の姿を見たくないと、自分の顔をマフラーでぐるぐる巻きにして参加する。

ライマン監督は、このシーンを「ちょっとした挑戦でした」と語り、「非常に長いシーンとして、マフラーを巻いたエマの顔を撮っています。エマの視点を通して、状況が少しずつ見えてくるという意図なのですが、脚本や撮影方法など理論的にはいけると思っても、編集するまで成功するか、どういう効果があるかは不明でした。ちょっと不安でしたが、結果的にうまくいったと思っています」と振り返った。

そう語るシーンは、こう続く――母親も姉も部屋から出て行ってしまい、ファミリーカウンセリングは、見事に決裂。トマスも部屋から出て行こうとした時、ずっと黙りこくっていたエマが、「これからもパパでいてくれる?」と尋ねると、「約束するよ」とやさしく答える父親の声で、エマは自らマフラーを取る。

そして、エマの目の前には、ホルモン治療によって女性らしくなり、化粧をして女性の洋服を着ている父親が…。エマが初めて見る、トマスから“アウネーテ”と名乗った父の姿は、そのまま観客も初めて女性となった彼を見る、という見事な仕掛けとなっている。

エマと父親をつなぐ絆であり、関係を揺るがす重要アイテムは“サッカー”

エマと父親の絆を描く上で、重要な役割を担っているアイテムがサッカーだ。本作の冒頭は、赤ちゃんのエマに、トマスが「サッカー少女だ」と語りかけながら、膝の上に乗せてサッカーの試合を観戦するというホームビデオで始まる。

トマスは、小さいころからエマにサッカーを教え、エマがサッカークラブで活躍するのを誰よりも応援している。エマもサッカーに夢中になり、大好きな父親と共有する宝物になった。それほど、サッカーは2人をつなぐ大切なものなのだ。

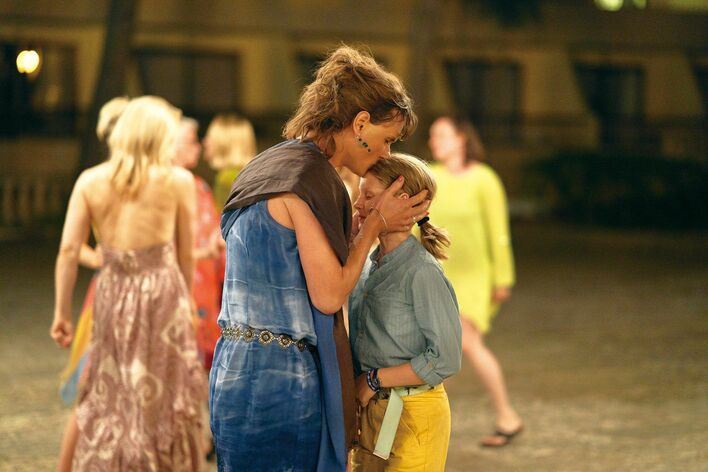

それだけに、アウネーテのバースデーを兼ねてバカンスで訪れたマヨルカ島での出来事は、エマと父親の関係を大きく揺るがすことになる。

タイで性別適合手術を終えたアウネーテは、まるで“母親”のように振る舞う。その上、ビーチで知り合った母子をディナーに誘い、夫人との話に夢中でエマと一緒にサッカーの試合を見る約束を破り、サッカーを茶化すような発言までしてしまう。そんな父親に、エマはついに「ママじゃないと言って!」と抗議し、その場から走り去ってしまう。

ようやく手にした“女性”に陶酔するあまり、完全に自己を失ってしまったアウネーテの行動は、エマの心を深く傷つける。

両親が離婚し寂しい気持ちが募る中、大好きな父親が女性に変わっていくことを受け入れられず、時にいらだちを爆発させながら、それでも張り裂けそうな気持ちをグッと抑え、無理に笑おうとするエマの姿は切ない。

だからこそ、姉・カロリーネの「堅信式」は、見る者の心を揺さぶるシーンとなる。デンマークでは、14歳になると信仰を固めるために堅信式を行う。親戚一同が集まり、大人になったお祝いをするのだ。

その堅信式で、エマがカロリーネのために自作の歌を歌う。切ないメロディに乗せたエマの清々しい歌声は、姉と家族への健気な愛であふれ、胸が締め付けられる。ライマン監督も、「感情に訴えるシーンとして、もっとも印象に残っています」と語るシーンだ。

その後も、泣きたくなるような出来事が次々と起きて、11歳のエマには受け止めきれなくなってしまう。そんな中、あることをきっかけに本当の自分の気持ちに気づいたエマは…。

ライマン監督も絶賛!多感なエマを見事に演じたカヤ・トフト・ローホルト

10代の多感なエマの悲しみや怒り、揺れ動く感情、微妙な表情を見事に演じたのは、カヤ・トフト・ローホルト。本作が、映画初出演にして主演を務め、デンマーク映画評論家協会賞の主演女優賞を受賞した。

ライマン監督は、カヤの演技について、「彼女の演技は、本当に素晴らしかったです。彼女には、どのようなシーンで、エマがどのような感情でいるのかを説明していました。カヤは、当時まだ10歳で幼かったのに、人の感情というものを理解していましたし、大人の役者と同様に演技ができました」と絶賛している。

トマス、アウネーテ役のミケル・ボー・フルスゴーについては、「私としては、アウネーテがそのシーンで、彼女がどんなプロセスを経て、どんな人生の中のどんな位置にいるのかということを説明していました。ミケルは、役と同じように、すべてが初めての体験で、それを見事に演技に生かしてくれました」と、難しい役どころへの挑戦を称えている。

カロリーネ役のリーモア・ランテに関しては、「彼女は、積極的で外交的なので、きちんと演出してちゃんと注意しないと、あちこちにいってしまう人なんです(笑)。なので、きちんと方向付けをして演出をつけました。ただ、この3人が作り出す空気感と、共鳴して生まれる相乗効果は、本当に素晴らしかったと思いますし、本物の関係性を感じられると思います」と語っている。

テーマは“普通とは何か?”“愛する気持ちは変わらない”ということを伝えたい

タイトルの「パーフェクト・ノーマル・ファミリー」とは、原題は「en helt almindelig familie」、英題は「A Perfectly Normal Family」で、“いたって普通の家族”という意味だ。一見、タイトルと真逆のような作品だが、伝えたいのは、“愛する気持ちは変わらない”ということ。

この映画を制作するにあたって、実父の反応はどうだったのかと質問すると、ライマン監督は、「ストーリーのベースと、私がこの映画で何を語りたいかを決めてから、家族に関わってもらいたかったので、それを決めてから父に話しました。すると、非常にポジティブな反応をもらいました。今、父はフランスに住んでいて、彼女が男性だったことを知らない人もいるので、父に話したら怒るかなとも思ったのですが、そんなことはまったくなく、非常に好意的に捉えて、サポートしてくれました。『君の好きなように描いていいよ』と言ってくれて、それは私にとってとても大事なことでした」と、振り返った。

そんなライマン監督がエマに寄り添い探求したのは、“普通とは何か?”という普遍的なテーマ。「私にとっては、“習慣や普通とされていることを破ってほしい”、それが重要でした。一般に、“パーフェクト”とされる家族は、お父さんとお母さんと子どもがいる核家族。でも、そこにトランスジェンダーの人間が入ることで、ある意味、まったく普通ではなくなるわけです。でも、それでも共感できるかというところが重要で、時の流れと共に、より多様性の社会になって、一方的な視点で見ることが少なくなればいいなと思いますし、普通でなくてもパーフェクトに愛せる家族だと思えるかということが重要なことだと思います」と、作品に込めた思いを語った。

まだまだ甘えたい年ごろの子どもにとって、父親が女性になるということは、どんなに大きな事件だろうか。「大嫌い。パパなんて死んじゃえ!」と叫びながらも、本当はパパのことが大好きなエマ。

今までのパパとは少し違うかもしれないけれど、自分のことを愛してくれる気持ちは変わらない――そう気づくまでを描いたエマの成長物語。

そんなエマの姿は、悩みは違えど、葛藤を抱えていたかつての自分を思い出させてくれると同時に、大人になり“普通”や“常識”といわれる社会通念に縛られている自分に、ハッと気づかされた。

text by 出口恭子(ライター)

映画「パーフェクト・ノーマル・ファミリー」は12月24日(金)より全国順次公開

配給:エスパース・サロウ

©2019 NORDISK FILM PRODUCTION A/S

最新情報は、映画「パーフェクト・ノーマル・ファミリー」公式サイトまで。