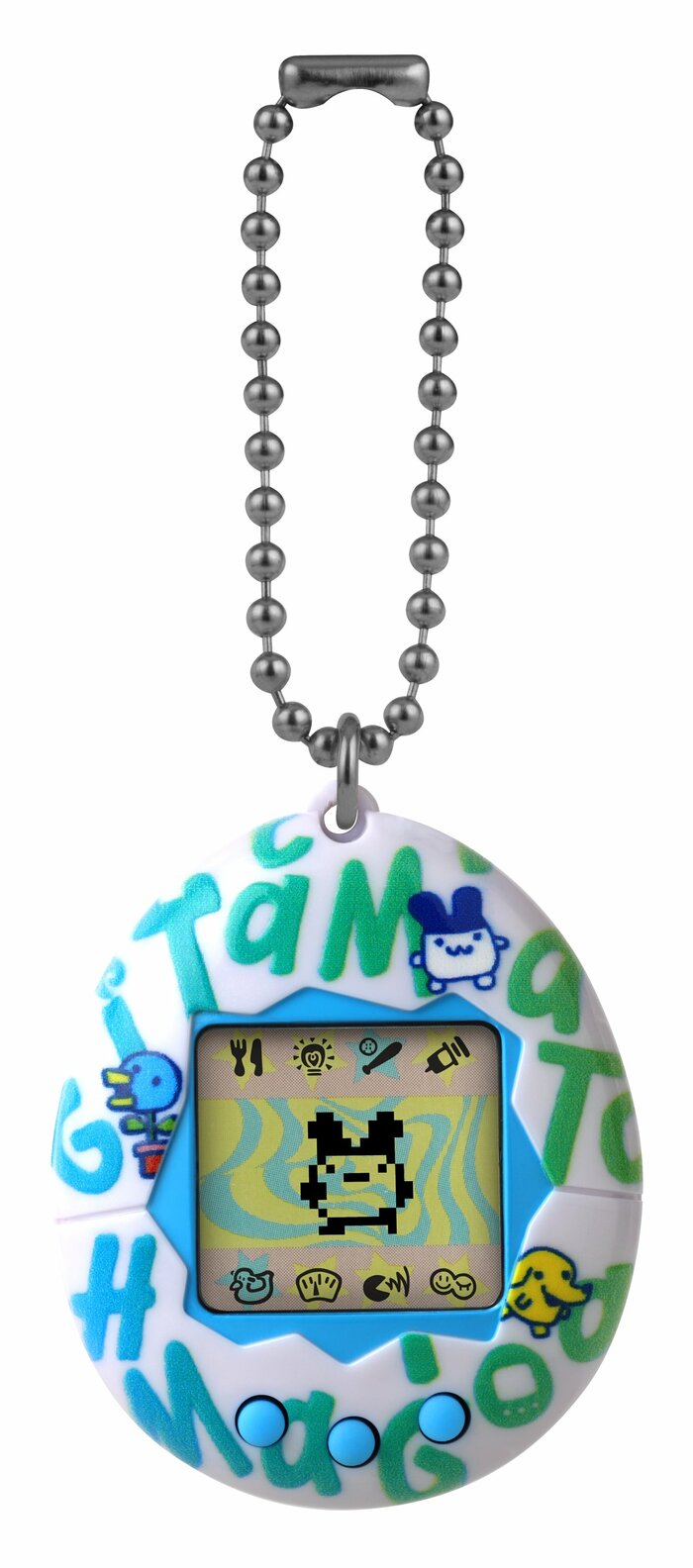

手のひらに収まる小さな画面、丸みを帯びた馴染み深いフォルム、シンプルな3つのボタン――。

かつて社会現象になるほどの大ヒットを記録した『たまごっち』。

令和になり、アクセサリー感覚で身につける芸能人がSNSで話題になるなど、“おもちゃ”の枠を超えて“ブランド”として地位を確立しています。

発売30周年を目前にして「第三次ブーム」の真っ只中、世代を超えて愛され続ける理由とは?

『たまごっち』のブランディング戦略担当を取材すると、ロングヒットを支える唯一無二の世界観が見えてきました。

【記事後編】初代『たまごっち』担当者が明かす開発の舞台裏「全く想像にもなかった」30年後の再ブーム

平成レトロブーム 令和に再燃した“たまごっち熱”

ごはんを食べ、ゲームで遊び、時にわがままを言い、部屋でうんちする。お世話をサボると病気になって、そして死んでしまう。

1996年に『たまごっち』が産声をあげてから29年。ちょっと手がかかる感じと、なんともいえない愛らしさは世の中を虜にしてきました。

『たまごっち』はこれまで二度の大きなブームを経験してきました。

1996年の発売直後は社会現象となりましたが、数年で沈静化。2004年に赤外線通信機能を搭載したシリーズが登場し、若者を中心に第2次ブームを巻き起こしました。

バンダイによると、今の「第三次ブーム」は2021年ごろからじわじわと再燃。

“平成レトロ”の象徴として、かつて夢中になった大人や、新モデルにひかれるZ世代、さらにファッションアイテムとして取り入れる新たな層も加わり、ノスタルジーを兼ね備えた“令和のアイコン”となっています。

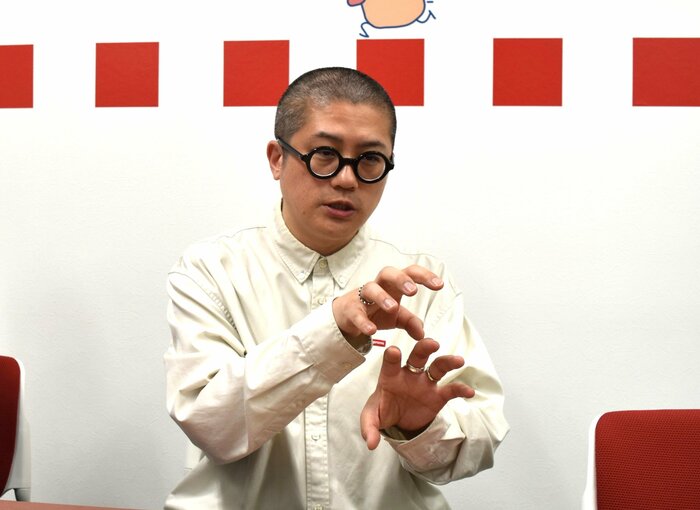

自社IPとブランディングの妙 バンダイの戦略

『たまごっち』のブランディング戦略を担当するバンダイ メディア部の佐藤公彦さんは「これまでなら『たまごっち』を絶対手に取らないだろうLAのラッパーがファッションとして身につけてくれたり、純粋なおもちゃとしてのキャパシティーが多方面に伸びていることがブームを作り出した」と分析します。

バンダイは、2022年に欧米から“逆輸入”された『Original Tamagotchi』の発売が、人気再燃を後押しした要因の一つと考えています。

「欧米では初代のプログラミングのものがリバイバルとして売られていて、人気があった。“日本上陸”と銘打って、本体だけでなく身の回りのさまざまな商品を展開していき、少しずつ火がついていったように感じる」(佐藤さん)

平成のノスタルジックな雰囲気をまとった『たまごっち』は、おもちゃとしてのみならず、2000年前後のテイストを取り入れた“Y2Kファッション”のトレンドに乗って、欧米で再注目されていました。

さらに、『たまごっち』はバンダイの自社IPで、キャラクターや世界観が自由に使えるため、本体だけでなくグッズやアパレルなど多様な商品展開が可能だったことも大きな強みでした。

チロルチョコやWEGO、サンリオ、靴下屋など、さまざまな企業・ブランドとコラボレーション。

靴下屋とのコラボは4月11日から発売を開始し、すでに完売となる商品も出ているほど好評だといいます。

これまで10年以上『たまごっち』の開発に携わっているバンダイ トイ事業部企画チームの岡本有莉さんは「ファッションアイテムとして話題を作れている点は意識し、本体もクリアなデザインを取り入れたりしている」と強調します。

“おもちゃ”の枠を超えて“ブランド”へと進化した『たまごっち』。一方で、バンダイの担当者が「絶対に変わらない」と断言するコンセプトがありました。