未曽有の災害を決して忘れず教訓とするため、東日本大震災から10年後の2021年にスタートした「民放NHK6局防災プロジェクト」。

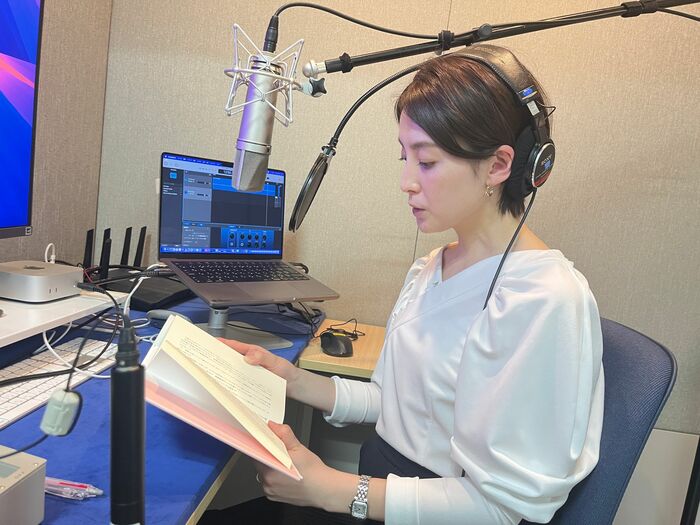

今回フジテレビでは、著者いとうせいこうさんが東北を訪ね歩いて記録した様々な声を“聞き書き”としてまとめた『東北モノローグ』を4人のアナウンサーが朗読。音声コンテンツとして展開していきます。

2025年3月25日に公開された【a volunteer】新聞記者から復興の現場へ…を朗読したのは、夕方の報道番組『Live News イット!』でメインキャスターを務める宮司愛海アナウンサー。

めざましmediaの取材に、宮司アナは取材者としての葛藤や、改めて感じた“語り継ぐことの大切さ”を話してくれました。

いとうせいこうが話を聞いた元新聞記者の女性【a volunteer】 復興の現場で取材者として感じた「限界」

宮司アナが朗読を担当したのは、東日本大震災当時、大阪に勤務していた新聞記者の女性・手塚さんのお話です。

仕事の傍らボランティアとして災害現場に入ることにした手塚さんは、取材者として震災に関する記事を多く書きながらも、やがて自分のできることへの「限界」を感じます。そして、幼い頃からの夢だった記者を辞め、復興の仕事に携わることを選ぶのです。

そんな手塚さんの語りを朗読した宮司アナは、同じ“メディアで働く人間”として葛藤を感じていたといいます。

宮司愛海アナ「メディアで働く人間ならではの悩みを手塚さんが語っているところに自分の悩みを乗せて読んでいった」

――宮司アナが朗読を担当した【a volunteer】が公開された心境を教えてください。

すでに高崎春アナウンサー、斉藤舞子アナウンサー、奥寺健アナウンサーの3人の朗読が公開されていて、それぞれのカラーも出ている中で、自分の読んだ文章がどういう形で受け止めてもらえるか、どういう反応があるかというのは楽しみな気持ちがあります。

2011年当時、大学生だった宮司アナ。東日本大震災のニュースを見たときの衝撃は、今も鮮明だといいます。

当時は大学が春休みで福岡に帰省していたので、私自身は揺れを経験していないんですよね。

テレビに映る津波の映像を見て、「何が起こってるの?」と思っていました。

実際にはもちろん、津波を映像でも見たことがなかったので、衝撃でただただぼーっとずっと見つめ続けていました。

その次に、「私はここにいていいんだろうか」という思いが湧いてくるんです。東京に友達もいましたし、みんな大丈夫かなと思って。もちろん東北の人達も。自分の無力さを初めて感じた、という経験でした。

これは2011年以降に会社に入った人は皆、言うんですけど、震災当時、取材を経験していない私たちが「3.11」を語っていいのか?という悩みもありました。

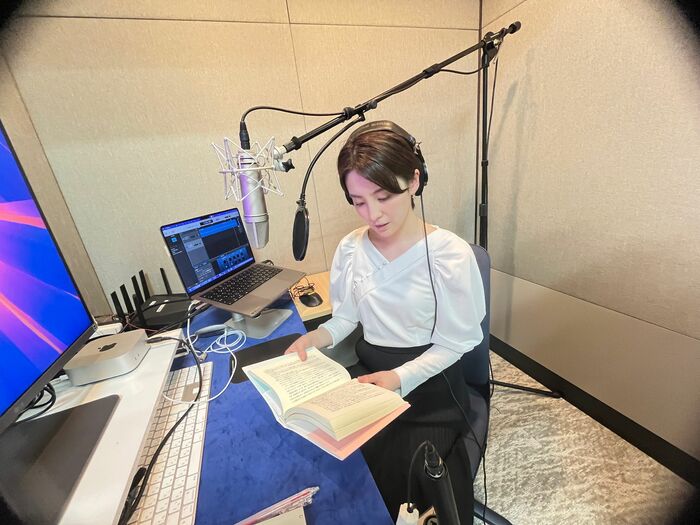

フジテレビに入社してちょうど10年が経った宮司アナですが、『東北モノローグ』の朗読はこれまでに経験してきた朗読とは異なる部分が多かったそうです。

まず、主人公である手塚さんが私と同じ【メディアで働いている人間】だったというのもあって、自分と重ね合わせるところが多かったんですね。

今までにも、例えば小説の朗読などをしたことはあるんですけど、ある種フィクションとして演じるっていう意識で読むことが多かったんです。

でも今回はどこか“自分の物語”でもあるなと思いながら読んでいたので、知らず知らずのうちにメディアで働く人間ならではの悩みというか難しさみたいなものを手塚さんが語っているところに、自分の悩みを乗せて読んでいったようなところがあったのかな、と思っています。結構共感する部分が多かったんです。

――例えばどんな部分ですか?

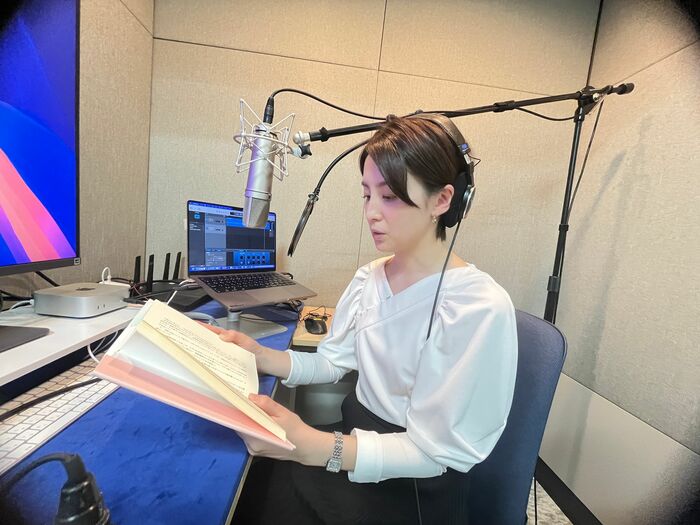

私は“伝えることの大切さ”を信じていますし、その上で「どういうことを伝えれば人の心や行動が動くのか?」をすごく意識して伝えているんです。でも、伝えた先にどういう動きがあるか?というのは、我々には見えないじゃないですか。

テレビには双方向性はないので、視聴者の方が我々の報道を見て「こう行動しましたよ」と教えてくれることは少ないんです。

だから私が伝えたことが視聴者の方にとってどれくらいインパクトのあることなのかは、なかなか分からない、そういう葛藤があります。

そんな中で、私たちも取材で被災地に入ることが多いじゃないですか。帰る時に後ろ髪を引かれる思いってあるんです。

その葛藤の末、実際にその場に留まって地域の人間として働くっていう選択肢を取った手塚さんは本当にすごいなと思いました。

取材の中で生まれた葛藤みたいなものを自分なりにクリアにする方法を見つけた。その行動力と信念と意志の強さみたいなものを尊敬しました。

自身も様々な葛藤を抱えながら、伝えることの大切さを信じて報道を続ける宮司アナ。

日々、心が痛むような事件や事故、災害を取材する中で、意識していることがあるといいます。

私たちはある種「伝えるため」に現場に入っているので、どういう現状があるのかを伝えるとなると、聞くのが苦しいことも聞かなきゃいけない時もあるんです。

そこにはすごく葛藤もあるんですけど、能登の被災地に入った時に「聞いちゃダメかな…」と思ったことでも恐る恐る聞いてみると、お相手がしゃべり出してくれることもあって。

その時に、私が思っているよりも現地の方々は「話を聞いて欲しい」という思いがある人もいるのかなって思ったんですね。ご自身で意識していないくらいに心の奥底かもしれないんですけど、そう思っている人もいるのかなって。

――聞くのがためらわれることでも、それが良い取材になることもありますよね。

そうなんです。でも、そこで大事なのは、「テレビ的に必要か」とか、「必要な素材かどうか」ということじゃなくて、ちゃんとこのことを伝えることで「世の中の人の意識が変わったりするかどうか」。こちらの都合じゃなくて、もっと広い視点で「確かに世の中のためになるかどうか」ということを意識して取材するようにしています。

慎重に言葉を選びつつも強い眼差しで明かした、伝え手としての心構え。

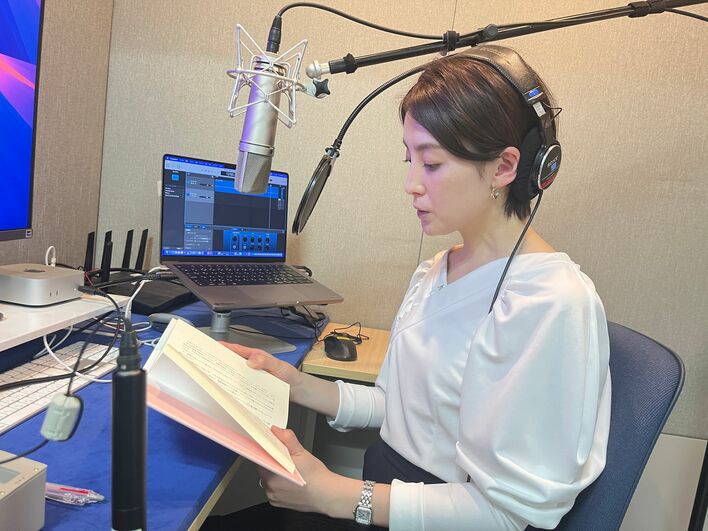

宮司アナは最後に、今回のプロジェクトに参加して改めて感じたという“語り継ぐことの大切さ”を話してくれました。

私も震災の取材をする中で、70代の高齢の方から10代の高校生の方まで、何人もの「語り部」の方と会いました。

私たちの今回の取り組みは、「語り部」ではなく「語り手」として、そういった誰かの経験やストーリーを分かりやすく聞きやすい形に整える役割なのかな、と思っていて。当事者の経験をフィクションのように消費するんじゃなくて、代わりに伝える。

そうやって形に残すことに意味があるんじゃないかと思っています。

朗読『東北モノローグ』宮司愛海アナウンサー担当【a volunteer】新聞記者から復興の現場へ… はYouTubeチャンネル『フジテレビドキュメンタリー』で公開中です。

https://youtu.be/FH8MrD33qU0?si=ffoPr5YYRL2WuKfh