12月18日(金)20時より、フジテレビでは『中村屋ファミリー2020 待ってました!勘九郎 七之助 試練と喝采の幕開けスペシャル』が放送された。

歌舞伎の名門・中村屋を30年以上にわたり追い続けている、フジテレビ独占のドキュメンタリー番組『密着!中村屋ファミリー』。

昨年の『密着!中村屋ファミリー』の記事はこちら!

世界中を新型コロナウイルスが襲った2020年、あらゆるエンターテインメントが休止を余儀なくされ、歌舞伎の舞台も3月から軒並み中止という大ピンチに陥った。

そんな中、勘九郎は、7月に中村屋初の歌舞伎生配信「中村勘九郎 中村七之助 歌舞伎生配信特別公演」(浅草公会堂にて無観客)を実施。

「中村勘九郎 中村七之助 歌舞伎生配信特別公演」の記事はこちら!

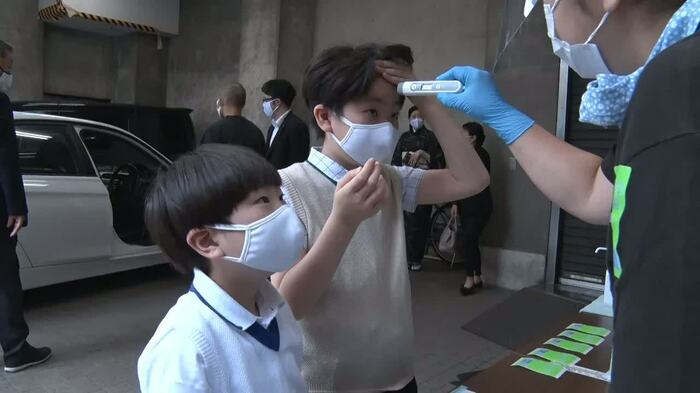

エンターテインメント界が逆風の中、総力をあげてチャレンジを続けた中村屋。歌舞伎座も8月に公演を再開、幕を上げ続けるために徹底した感染予防対策を行った。

取材カメラは、感染防止のため舞台裏に入ることも許されない状況だったものの、中村屋一門の協力を得て、定点カメラやZoom、さらには自撮り映像などを駆使し、プライベート映像も含む、年末12月の歌舞伎座公演までを追った。

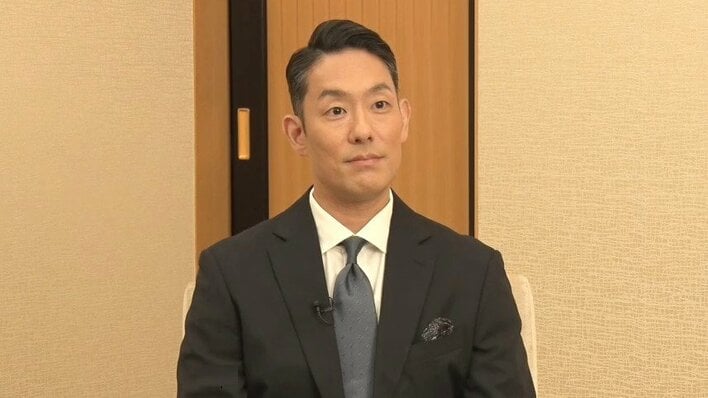

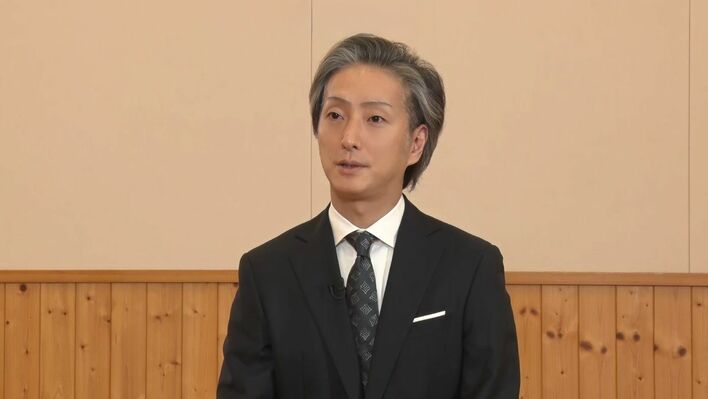

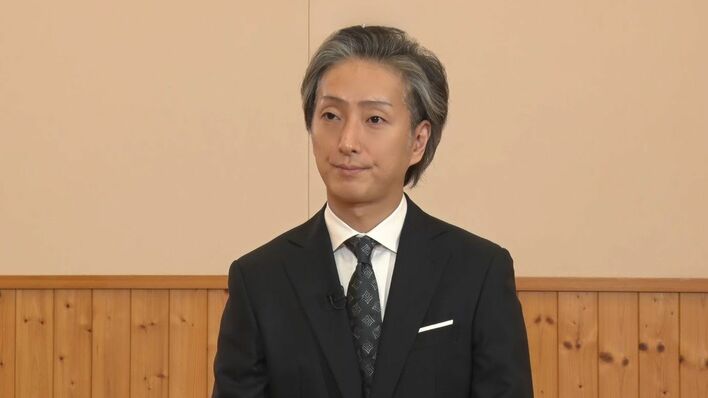

番組から、中村屋を引っ張り奮闘する夫・勘九郎を支える前田愛のインタビュー(未公開分を含む)完全版が到着した。

<前田愛 インタビュー>

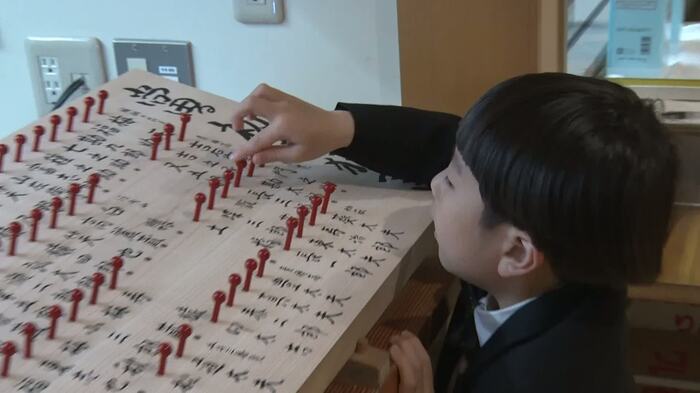

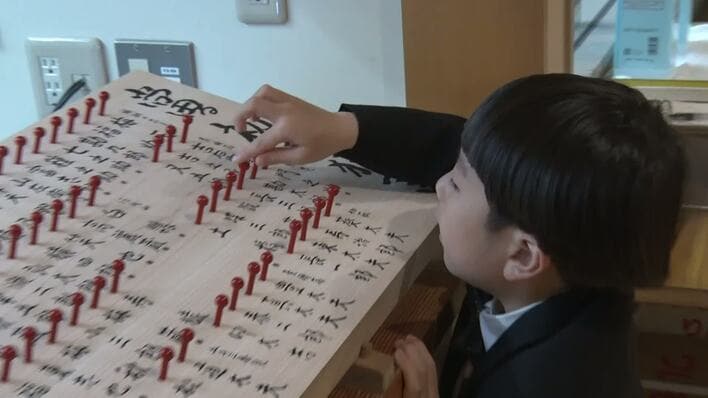

――今年を振り返っていただきます。1月の「壽 初春大歌舞伎」、出演に向けた勘太郎さん長三郎さんの様子はいかがでしたか?

お正月から3人(勘九郎・勘太郎・長三郎)そろって芝居に出られるということが、とてもめでたくて。また、せわしなくて、あっという間にひと月終わってしまいました。もう、覚えていないくらい早かった気がします。

――勘太郎さん、長三郎さんの様子は?

(昨年)12月にお父ちゃま(勘九郎)がお休みだったので、ホノルルでマラソンをしたり、いろいろと家族の思い出を作る旅をして、切り替えて、お稽古に挑む、という感じでした。

「とにかくたくさん遊ぶ」と「これから芝居があるんだ」という心意気…このギャップ、オンオフのスイッチが、とてもいい刺激だったんじゃないかと思っています。

――1月の歌舞伎座には、勘太郎さんと長三郎さんが日替わりで出ていましたが、そのあたりはどうでしたか?

リズムとしては、二人にはよかったというか。「今日はお兄ちゃま、明日は僕」とか言って、哲之(のりゆき=長三郎)も、だんだんこのペースに体と心が慣れていって。

特に大きな風邪をひいたり、病気をすることもなかったですし。1日のルーティン、リズムが作られたので、幼稚園、学校に行って、芝居に行って、ということが、リズミカルで良かったんじゃないかと。

――お二人は、昨年から「鬼滅の刃」にハマってらっしゃって。どんな熱中ぶりですか?

いやもう、たいへんな熱中ぶりです。家族で応援していますし、楽しませていただいてます。

最初は、哲之がまだ小さかったので「難しいんじゃないか」とか。見せる、見せないということも含めて、夫婦、家族で話したりもしました。

段階を経て、家族で一緒に楽しめるようになったのは、今とてもうれしいです。

技の名前を覚えて、芝居ごっこの中にもどんどん入れていくので、「すごい記憶力だな」と思って、面白がって見ています。

――漢字もたくさん出てきますしね。

漢字もいっぱい…本当に、何が彼らに刺さったんでしょう。

家族の話だったり、友達の話、友情の話、自分の心の話、ということが「理解できるような年齢になっていってるんだな」と、成長も感じています。

――勘九郎さんは「今は、愛さんがいちばんハマってる」とおっしゃっていました。

そうですね。今、最初からもう1回読み返していて…ハマっています(笑)。

――2月、3月と、新型コロナウイルスの状況が少しずつ深刻になっていく中、ご家族の様子は?

最初の頃は、哲之(=長三郎)が年長さんで卒園の時期だったんですね。

幼稚園に、急に行けなくなってしまったり、小学校もお休みになるという判断があったり。そういうところから、どんどん生活が変わっていく中で、緊迫した様子はないんですけれども「これからどうなるのか」という不安はありました。

ただ、子どもたちは、芝居も見られるし、家で自由に絵も描けるし、そのときにやりたいことを、どういう状況でも見つけて、楽しむ力がある。生命力を、すごく感じました。

――勘太郎さんは進級、長三郎さんは小学校入学で…。

進学、入学という時期だったので、卒園式ができるのかとか、入学式が無事に行われるのかとか。でも、みんなとにかく健康に気をつけて、安全に過ごすことが一番の目的だったので。

私は、そこ(卒園式や入学式)は「していただけたらいいな」というくらいの気持ちでいましたし、勘太郎も長三郎も新しい環境に順応するのが早い。

早いというか、それほど怯えずにいろんなことをしてくれていたので、心配はしていなかったです。

入学に関しても、「どういう学校生活を送るのかな」と、楽しみの方が多かったので。入学式の前に、まずオンライン学習が始まったんですね。

学校で学ぶことを、家庭の中で。普段だったら「いってらっしゃい」と送り出して、「どうしてるのかな?大丈夫かな」「給食食べられたかな」「忘れ物なかったかな」と、家で心配しているはずなのに、その場で、彼が直面していく問題に一つひとつ対応できた。

母親としては、目が届くことに、安心感もあったので、面白いというか。イレギュラーな始まりでしたけど、それはそれでゆっくりつき合えた。そばで見られたというふうに捉えています。

――3月末以降、新型コロナウイルスの影響もあって、家族で過ごす時間が増えたと思います。何か関係性に変化はありましたか?

そうですね。まず一番は、これまで主人がこんなに家にいられることはなかったので、お父さんが家にいるということが大きな変化でした。

そうするとやっぱり、食事をするにしても、就寝前の時間にしても、過ごし方が変わっていくので、一緒に過ごす時間が多かった分、いろんなことを一緒にやってみようと。

「あれはどうだ?これはどうだ?」「これ、やってみようか?」「ここ、なんか面白そうだからリサーチしてみよう」と、楽しむことをみんなで考えるきっかけ、そういう時間ではありました。

それから、お家のことをみんながたくさん手伝ってくれて(笑)、私はすごく感動しました。子どもたちの成長も感じましたし、主人が「掃除をしてる!」とか、「食事をつくってみよう」という気になっていたり。新しい側面も見られて、よかったなと思っています。

――愛さんから見て、勘九郎さんと(子ども)二人の距離感が少し縮まったというのはありますか?

そうですね。芝居や仕事でいないことも多かったので、距離感というか、遠慮がちっていうのかな。すごく難しいんですけど。でも、ティッシュペーパー一枚くらいのカーテンがあった気がするんですけど、そういうものが全部なくなって。

具体的に言うと、何か困ったときに私にバーッと駆け寄ってきて「ママなんとかだ」とか「おばあちゃま、こうしてほしい、これがほしい」とか「あれがしたいから、これしてほしい」とかいう要望は、基本的にはすべて私に来るものだったんですけど、二親がいることで「こっちは、お父ちゃまに聞いた方がいいな」とか「これは、お母さんに聞いた方がいいんだな」ということを、二人で無意識のうちに選んでいるようでした。

「あ、そういうことはお父さんに聞きに行くんだな」とか。全部私に来ないということが珍しくて、面白かったです。新しい感覚でしたね。

――今年は、家でお稽古も。どんな感じで取り組まれていましたか?

自粛期間が始まって少ししたくらいから、断捨離したり、ゲームを始めてみたり。いろいろ新しいことを一通りやって、落ち着いた頃、「これは、もう少し時間がかかりそうだな」と、何となく予感できたあたりに、主人が「お稽古しよう」と言ってくれて。それは、とてもいいことだと思いましたし、「その時間に使えるね」という、ひらめきというか。

子どもたちは、「お稽古してもらえる!」というふうにもなりましたし、1日1回必ず踊るということで、スケジュールが組まれていくので、「明日は何時にするか」と、1日のルーティンに取り込まれて進んでいった感じでした。

「いつかお稽古を」という気持ちもあったかもしれませんが、この先、ずっと主人が稽古を見られるという状況は、たぶんないと思いますので、今、家族ですごく大切な時間を、大切な時間の使い方ができているんじゃないかと感じています。

――7月の配信公演(「中村勘九郎 中村七之助 歌舞伎生配信特別公演」)では、勘太郎さん、長三郎さんも出演されました。お二人は、出られることになったとき、どんな反応をされていましたか?

舞台に立てることを、すごく喜んでいました。毎日の稽古があったので、稽古することが習慣になり、当たり前になっていた状態。自分のパワーを発揮できる場所ができたことを喜んでいるようでした。

――配信公演は大きな反響がありました。多くの温かいコメントも…。

あの頃は本当に、芝居ができるのかできないのか、この先どういうふうにやっていくのかが見えない状況でしたので、まず、させていただけることがうれしかったです。

また、みなさまのコメントについては、涙が出るくらいうれしかったことを、はっきりと覚えています。

コメントが、こう、どんどんどんどん流れてくるんです。「待ってました!」とか「中村屋!」とか。こうして、書いて送ってくださる方が、(顔は)見えないんだけれど、こんなにいるんだと思ったら、つながっている気がして。

私は、コメントを見ながら(舞台を)見られたので、すごく感動しました。うれしかったです。

――お子さんたちの反応はどうでしたか?

たくさんの方が見てくださって、応援してくださったということは、よくわかっていたと思います。お友だちも見てくれたみたいで、うれしかったですね。

――配信公演が成功に終わり、8月は歌舞伎座再開ということで、勘九郎さんも出られて。勘九郎さんが、千穐楽が終わったときに楽屋で「家族のみんなには、いろんな我慢をさせた」とおっしゃっていました。

私は、大丈夫でした。子どもたちも大丈夫だったと思います。でも、身は引き締まりましたし、よりいっそう気をつけなければ、と。本当に、安心安全で見ていただくためには、家族が一丸となってやるしかないことですし、当たり前のことですから。

何ができない、どこにいけない、そんなことは考えたこともなく、とにかくみんなが普段と同じように気をつけることが大事だと思っていました。

外食に行かないのは当たり前のことですし、厳しく何か頑張ったという感じはないです。でも、本人(勘九郎)には、そういった思いがあったんですね。

――勘太郎さん、長三郎さんは、どんなお手伝いを?

二人は、それぞれ好きなことが違って。

七緒八(勘太郎)は、食器を洗ったり、お掃除をしたり、お洗濯ものを手伝ってみようかなという感じです。

長三郎は、お料理が好きです。作るほうが好きです。洗濯も好きみたいで、白いものを担当してくれるんです(笑)。

「白いものありますかぁ~?」って言って。白いものを全部洗濯機に入れて、「完璧!」というところまでやってくれるので、とても助かっていますし、お料理は独創的なので、見ていて面白いです。

――独創的なんですか?

はい。やることすべてに理由があるんです。

「それはどういうふうにするんですか?」と聞くと、「これはね…」と言って。たとえば、お米をとぐときに、1回目のお水をすぐに捨てるのは「捨てないと、(ぬか臭さなどが)お米にどんどん吸収されちゃうから」ということを、たぶん義母から聞いたりしていて。

そういうことをきちんと説明しながら、段階を見せてくれる。言葉の選び方もすごく面白いです。

――食材を調理することも?

調理もします。コロッケも作ってくれたし、バジルパスタも作ってくれました。炒め物も。結構、意欲的にやってくれるんです。ちゃんとした料理ですよ。お出汁とったりとか。

――今、お家で流行ってる遊びは?

自転車に乗れるようになったのが、ひとつ。どこでも「自転車で行こう」と言います。すごく遠いところでも、言われたりするので、「それは、自転車では行けない距離だね」と言って、近場の図書館とか、行けるところは自転車で。

あとは、やはり芝居ごっこですね。芝居ごっこが白熱しております。

お互いやりたいことがあるので、二人して協力しながら、話し合いながら、真ん中の道(折り合うところ)を見つけてやっています。

今日は、「お兄ちゃまの方が強めの芝居」とか「哲之が主導権を持ってやる」というのは、ありますけど。

二人でストーリーを作ってやっています。今までは立ち回りだけ、という感じだったのが、最近は、お話になってきて。ちょっと壮大なストーリーなので、見るのにすごく時間がかかるんですけど(笑)。

――(二人考案の)「ザザザ物語」とか…?

「ザザザ物語」も、いつ始まったんだか、私把握してないんですけど、いつからか大スぺクタクルな芝居になっていて「まだ続いてるんだ」と思いながら見ています。

――簡単に説明できる物語ですか?

いえ。だって台本書いてましたから。勘太郎が真剣な顔して、ずっと書いていて、「すごい集中力。珍しいな」と思ったら、「台本書いてるから」みたいな感じで。台本がある芝居を、私は初めて見ました。

――それは、お二人が主人公ですか?

そうですね。入れ替わり立ち代わり。お父さんになったり、いろんなのやるんですよ、二人がそれぞれ。終わっていかないんです。どんどん続いてる。どこまで行くんだか(笑)。

――お二人は、ケンカは?

します、もうしょっちゅうします。以前は、そんなにしなかったんですけど、やっぱりそれぞれの意見、思いが出てくるようになって、ぶつかっていますね。

でも、仲がいいんですよね。それが兄弟なのかなと思いながら、見ています。

本当に、さっきすごいケンカしていたのに、もう二人で抱き合っていたり、肩組んでたりするから「全然わからないな」と思って。

――9月に「連獅子」(「中村勘九郎 中村七之助 歌舞伎生配信特別公演」)がありました。勘太郎さん、長三郎さんは、どんな様子でしたか?

まず、始まる前から、自分たちも一緒に踊る準備をし始めて、もう準備万端の状態で、正座して二人でテレビの前で待っていて。音が流れ始めたら、もう一緒に踊っていましたね。

「(浅草寺の現場に)連れていってあげたかった」「生の音を聞かせてあげたかった」と思いましたけど、今は何か行動する前に考える時期だと、お家で見守っていました。でも、大騒ぎでした。

――今年を通して、勘太郎さん、長三郎さんが成長したなと思うことは?

自分で考えて行動するようになったことが一番ですね。

まだまだ助けは必要ですけど、例えば、稽古があるとか芝居があるというときに、「お稽古したいから、こういう準備をしてほしい」「音を用意してほしい」とか、自分で考えて、向かっていこうとしてるのは、感じられるようになりました。

以前は、私や義母、主人や周りの人が、こういうふうに行ったらいいんじゃないかという順路を考えて、道筋を何となく作って、そこに行くという感じだったんですけど、今は自分の意見があって、「自分はこうしたい」ということが少しずつ見られるようになって。それは、二人ともですね。

ですから、私ともぶつかりますし、意見の相違も。ただ、そういうときに話し合って、「私は~」「あなたは~」という対話ができるようになったところは、成長を感じます。

――新型コロナウイルスが収束したら、家族で何をしたいですか?

家族でいろんなことするのはとても楽しいので、主人が忙しくなっても、そういう時間を見つけて。旅もそうですし、何かを作るでもいいですし。

そういえば、キャンプを始めたんです。自分たちだけでどうにかする状況を楽しむというのもやってみたいですし。

また、二人の成長とともにできることが増えてきたので、「じゃあ、これもできるんじゃないか」「これはまだかな」と言いながら、夫婦で考えるのも喜びです。

――3月の明治座「三月花形歌舞伎」舞台が中止になり、勘九郎さんが「一時期とても落ち込んでいた」ということをおっしゃっていました。愛さんはどう感じていたのでしょうか?

3月のお芝居ができなくなったときは、大変な落ち込みようでしたし、その先の中止も見えてきて、身がそがれていくというか。そういう感覚なんだろうなというのは、見ていて感じていました。

そうなって当たり前の状況でしたし。でも、私は、落ち込むだけ落ち込んで、そこからどう立ち直っていくかが大事だと思っていました。

救いは、子ども中心の生活をしていましたから、朝はきちっと起きなきゃいけないし、食事はきちっと食べなきゃいけないし、崩されないリズムがあったことです。

悲しいこと、つらいことがありましたけど、誰もが同じように感じてるんだなということも感じましたし、一人じゃない、同じように思ってる人がそばにいるということが支えでもありました。だから、私と同じように思ってくれたらいいなとは思っていました。

本当につらそうでしたし、私も無責任なことは言えません。それぞれの立ち直り方がありますから、私は見守ることしかできませんでしたけれど。

その中で、私は「どうにかなるはず」という希望を、小さいことに見つけて進んでいくということを心掛けていました。今思えば、その一つに、勘太郎、長三郎との稽古があったのかもしれないと思います。

――あくまでもポジティブにということですね。

そうですね。やっぱり、動くって大事だなと。こう、よどんだまま、ずっとそこにいるよりは、何か見つけて、自分でそこに向かって少しでも進んでいくことが大事だというのは、その経験から感じています。

聞き手:番組ディレクター 花枝祐樹