12月18日(金)20時より、フジテレビでは『中村屋ファミリー2020 待ってました!勘九郎 七之助 試練と喝采の幕開けスペシャル』が放送された。

歌舞伎の名門・中村屋を30年以上にわたり追い続けている、フジテレビ独占のドキュメンタリー番組『密着!中村屋ファミリー』。

昨年の『密着!中村屋ファミリー』の記事はこちら!

世界中を新型コロナウイルスが襲った2020年、あらゆるエンターテインメントが休止を余儀なくされ、歌舞伎の舞台も3月から軒並み中止という大ピンチに陥った。

そんな中、勘九郎は、7月に中村屋初の歌舞伎生配信「中村勘九郎 中村七之助 歌舞伎生配信特別公演」(浅草公会堂にて無観客)を実施。

「中村勘九郎 中村七之助 歌舞伎生配信特別公演」の記事はこちら!

エンターテインメント界が逆風の中、総力をあげてチャレンジを続けた中村屋。歌舞伎座も8月に公演を再開、幕を上げ続けるために徹底した感染予防対策を行った。

取材カメラは、感染防止のため舞台裏に入ることも許されない状況だったものの、中村屋一門の協力を得て、定点カメラやZoom、さらには自撮り映像などを駆使し、プライベート映像も含む、年末12月の歌舞伎座公演までを追った。

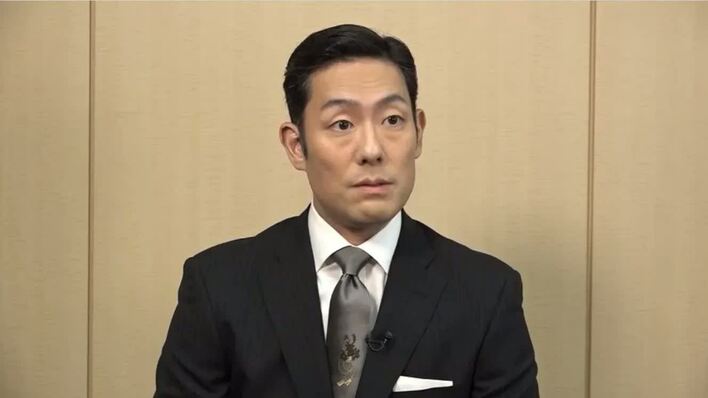

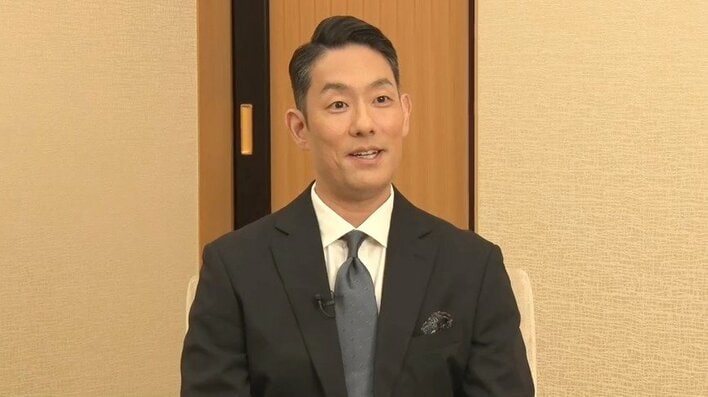

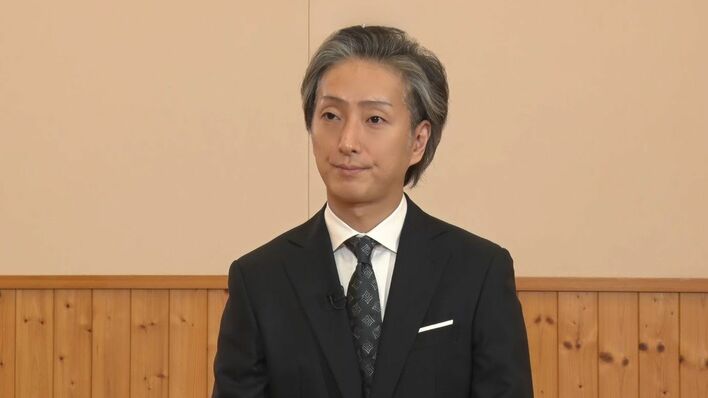

番組から、激動の1年を乗りきった中村勘九郎のインタビュー(未公開分を含む)完全版が到着した。

<中村勘九郎 インタビュー>

――今年を振り返っていただきます。1月は「壽 初春大歌舞伎」で、子どもたちも出演されました。

ああ、そうか。あれ、今年か。ずいぶん前のような気がしますね。「鰯賣」(「鰯賣戀曳網」/いわしうりこいのひきあみ)をやることになって。長三郎も小学1年生になる年ですし、(勘太郎と)ダブルキャストでやろうということになりました。

(長三郎が)平成中村座で、太郎吉(「実盛物語」/さねもりものがたり)をやっていた頃とか、勘太郎が「妹背山」( 「妹背山婦女庭訓」/いもせやまおんなていきん)の 御殿(三笠山御殿の段)で豆腐買娘で出てきたときのようなドキドキというか、「大丈夫だろうか?」という感じは、もうなかったですね。

――それは、二人を見ていて、ということでしょうか?

そうですね。昨年の8月の「先代萩」(「伽羅(めいぼく)先代萩」)で、千松と鶴千代を二人が務めたとき、僕も大河ドラマの撮影中だったので、頻繁には見に行けなかったんですけれども、初日と(千穐)楽とでは別人のように変わっていました。一度舞台に立つことによって得られる、吸収できることは半端ではないですから。

――日替わりの出演ということで、互いに刺激になったのではないでしょうか?

それはなかったんですけれども、この間、衛星劇場で「鰯賣」が放送されたんですが、ちょうどその収録日が、長三郎の方だったんですね。

そのときは、勘太郎がちょっと嫉妬していましたね(笑)。「あー、のりちゃん(長三郎の本名は、哲之=のりゆき)だったね」って、ちょっと残念そうでした。

――1月の終わりから、少しずつ新型コロナウイルスのニュースが出始めてきました。そのときは、どう思われていましたか?。

2月は歌舞伎座で、十三世片岡仁左衛門の追善(※)に、昼の部は出演してまして、夜の部は玉三郎のおじさまと踊らせていただいて。

もう一緒にあの空間にいるだけで…一言一句というか一間、一間もそうですし、セリフも、踊りの振りの間もそうです。感じることが多かったので、本当に楽しかったんです。

ただ、1月の末から、徐々にお客さまの足が遠のいていくのを、舞台上で感じておりまして。

それは仕方のないことなんですけれど、この仁左衛門のおじさまと玉三郎のおじさま、今のこの空間をね(見てほしい)。やっぱり、お客さまの足が遠のいていくというのは悔しかったですね。

※追善(ついぜん)…故人の冥福を祈って、生存者が故人にちなんだ行事を行うこと。

――収束しないまま、3月に向かっていきました。

2月にはその空気を感じていて、「(今後の公演は)たぶん無理だろう」とは思っていました。

その中で、「桜姫」(「桜姫東文章」/さくらひめあずまぶんしょう)を、七之助と。この「桜姫」という演目も、おいそれとかかる芝居じゃないですし。

巡り合わせというか、お話をいただいていろいろ準備もしていましたけれども、(上演できなくなったのは)「縁がなかったのかな」とは思います。

――「桜姫」は、道具も動きも大変な演目ですよね?

玉三郎のおじさまと仁左衛門のおじさまが、本当に丁寧に見てくださった。

先輩のありがたみというか、惜しみなくすべてを教えてくださいました。装置、照明、音響、演出に関することも学ばせていただけたので、すべてが無駄だったわけではないですね。

――初日が延期になったと聞いたときの気持ちは?

うーん。「だろうな」というか、「まぁ、やらない方がいい」とは思っていました。

――さらに、そこから様子を見ることになり…。

それが、一番つらかったんですよ。もちろん、新たな初日に向けて稽古をしなければいけない。こしらえをしないで稽古して、こしらえをして稽古して、舞台稽古して。1日前に、また延期になって…それがもう1回あったじゃないですか。そこが一番つらかったかな。

やるしかないんですけれども、一人だけではなく、みんなで作り上げていくものですから。みんなの心が、少しずつバラバラになっていったので…。

仁左衛門さん、玉三郎さんだけではなく、「桜姫」という題材もそうですし、明治座も久しぶりでしたし、「若手とみんなで~」という大きなものが、目に見えないウイルスによって壊されていくというのは、悔しいですよね。

――3月、4月に入っても状況が変わりませんでした。ご家族の様子はいかがでしたか?

芝居に出ていたら、これだけ一緒にいられる時間なかった。舞台に出ているひと月は、朝ちょっと会って、帰ってきて少し遊んで、また次の日という感じでしたから、1日中一緒に入られたのは、すごく楽しかったです。

――何か変化はありましたか?

僕はそんなに意識はしてなかったんですけど、妻(前田愛)は「子どもたちとの距離が縮まった」と言ってましたね。

(これまでは自分が)忙しかったり遊べなかったりすると、無理、わがままは言えないという遠慮があったんですけど、自粛期間は、1日中一緒にいて。今は、まったく遠慮がないです。

――長三郎さんは、今年小学1年生。いろいろとかわいそうだったと思うのですが。

そうですね。でも、子どもって本当に順応するというか。

卒園式もありましたけども、いつもとは違う。入学式もそう。親としては、かわいそうという気持ちはありましたけど、彼らはそんなことを思ってないですから。自分で楽しいことを見つける。だから、親の勝手な思いなんでしょうね。

――そこから、公演中止が続いて舞台も見通しが立たなかった時期は、どんなことを考えていたんですか?

やっぱり、エンターテインメントは、最後にされるんだなって。

「要らない」とは言われてないんですけれども、「要らない」に近い。やっぱり、そう感じてしまいますので、ちょっと心は腐りかけました。

前々から言っていた通り、「ノアの方舟には乗れない商売」だと僕は思っていましたので。

「要らない」じゃなく、「必要」とされる。心の栄養になれるように、もっともっとこれからも発信していかなければいけないな、という思いはありました。

――そんな中、7月には「中村勘九郎 中村七之助 歌舞伎生配信特別公演」がありました。

自分たちも何かできないかということで劇場からの生配信という初めての試みを。

「そこまでしてやる必要があるのか」とか、やったことによって「万が一、何か起こったら」とか、ちょっと乗り気ではなかったんだけれども、終わってみたら楽しかった。

アナログな人間だから、「お客さまがいないで、配信!?」そういう考えだったんでしょう。

また、本当に多くのみなさまがコメントをくださって、リアルタイムで声援をいただけた。

コロナ禍じゃなくても、体の具合などがあって、なかなか遠方から芝居を見に来ることができない方も見ることができる。配信は、これからも続けていけたらいいなと思いました。

――スタッフのみなさんにとっても、よかったのではないですか?

そうですね。一番はそこだと思います。

おこがましいですけれども、「彼らに仕事を」という思いでした。やはり、舞台、エンターテインメントは、役者だけではなく、関わっているすべての人たちが、今も苦しい思いをしています。「大丈夫?」と聞いても、「ああ、大丈夫です」という感じで。

うーん(と、長い間)…もうね、絶対大丈夫じゃないんだよ。俺たちなんかもダメなんだもん。俺たちも苦しいのにさ。そういう返事を聞くと、一生一緒にやっていきたいなと思いますよね。

――改めて「お祭り」をベースにした「猿若揃江戸賑 厄祓浅草祭 (さるわかそろうえどのにぎわい やくはらいあさくさまつり)」にした理由を聞かせてください。

「お祭り」というのは、結構、簡単に決まりましたよね。やっぱり、これしかないなと。配信の時間を考えて、お祭り一本だと12、3分で終わってしまうので、そこに「三社祭」をつけたりということで、決まったんです。

それから、配信公演が次につなげられたのは、やっぱりコメント機能(※)の「待ってました!」があったからだと思います。

※大向こうの掛け声にあわせて、チャットには生の舞台では考えられない数の「待ってました!」のコメントが投稿され、画面にあふれた。

また、カメラ目線なんかも、七之助がそのアングルだとかに、ちゃんとこだわっていて。だから、中村屋は本当にいいバランスでいられるなと思います。

僕は本当に、案というか、思いつきというか。プランとかビジョンをボンっと提示して、それを具体的に形にしていくのは、彼の作業だったりする。

意識的に役割分担しているわけではなく、うまい具合に。でも、七之助は、おわかりの通り、乗らないとやらないですからね(笑)。

――お子さんたちを出すことは、決めていたのですか?

決めていました。中村屋でやるんでしたら、中村屋ですからね、それは。また自粛期間中に稽古も、二人とずっとしていましたので。

だからあいつら、祭り、余裕でしたね。最初に連獅子やって。2回目に「紅葉狩」の山神をやって。それであの「お祭り」の若い者だったので。

――一昨年あたりと比較すると、考えられないことですね。

いやぁ、考えられないですよ。自粛期間中の彼らの成長っていうのも…だから、あの期間があったから、本当に絆が深まったなと思います。

――そして8月は、歌舞伎座で「八月花形歌舞伎」。こちらは、いかがでしたか?

あの、四部制。ひとつの演目が、1時間弱から1時間ちょっとこぼれるくらい…各部の間に完全消毒して。部をまたいで出ることはできない。徹底した感染予防対策の下、幕が開いたわけですけれど。

初日、緊張したかも。久しぶりだったし。「どうなるんだろう?」と思いましたね。「お客さまが、本当に安心して楽しんで見に来てくれているんだろうか」と。

でも、本当に楽しかった。客席を見ても、1席ずつ空けてソーシャルディスタンスを保ってご観劇いただいて。そうすることによって、一人ひとりの表情がよく見えるんです。

「棒しばり」(第二部演目)って、言ってみたら喜劇なんですよ。それが初日、8割のお客さまが泣いていた。「ああ、お客さまが待っていてくれたんだな」と。

エンターテインメントは、最終的には一番後回し、要らないもの。腐りかけていた心が、少しは「“要るもの”だったのかな」と思えた瞬間でもありました。まぁ、やりづらかったですけどね。誰も笑ってくれないんだもん(笑)。

――8月の舞台では、みなさん本当に気をつけていらっしゃいましたね。

家を出るときに、37度以上の熱の場合は必ず連絡する。何度か検温をして、それでも下がらないようなら代役、ということを徹底していましたので。

僕は、芝居と家の往復だけにしていました。「焼肉食べたい」と、すごく思ってましたけど(笑)。外食は、一切してないです。

やはり、妻が大変だったと思いますね。食事の用意を少し休ませたいとは思いましたけれども、万が一何かあったら、自分だけのことではないですから。

――8月は、大規模な公演で、スタッフ含めて200人以上。危機感はあったのでしょうか?

そうですね。心意気は感じました。「(感染者を)出してやるものか」という気持ちでやっておりました。

だから悔しいのは、さんざん芝居が始まる前「大丈夫か?」「どういう対策をしているのか?」と報道されていましたけれど、誰一人お客さまからも感染者を出さないで、ひと月終わった(千穐)楽の次の日には、なんにも(報道が)出ないというね。「チクショー」と思いましたね。

でも、歌舞伎が誇らしいと思ったのは、8、9、10月と、一人の感染者も出していないこと。

僕らも子どもの頃から芝居しか知らないじゃないですか。お弟子さんたちも若い頃から研修所行って、若い頃から入って、芝居のことしか知らない。芝居バカしかいないんですよ。

――9月には、また「中村勘九郎 中村七之助 歌舞伎生配信特別公演」を実施されました。演目に「連獅子」を選ばれたのは?

最初はいろんな案がありましたね。それこそ「連獅子」を(中村)鶴松と踊って、七之助の女方の踊りで、2本(上演する)。それだと時間が…など、いろんな考えがあったんですけれども。

そこで、七之助が「仔獅子を踊るよ」と言ったので。まあ、こんな機会じゃなかったらやらないでしょうね。もしかしたら一生に一度の企画かもしれない。

あとは、1回目の配信がご好評をいただけたので、「中村屋精神」というか。同じことはできないなという(笑)。

でも、ちょっと上げすぎたかな?だって、「野外」で「浅草寺」で「連獅子」でしょ。3つ上がっちゃったんでね。「次どうするよ」って。あははは。

で、これがまた雨が降りましてね。

――秋梅雨がギリギリどうかという日に…。

はい。荒天予備日が、10月31日だったんですが、私の誕生日ですよね。「絶対、そっちのほうがその後の芸談かも面白くなりそうじゃないですか」と思っちゃうとダメなんですよね。降るんですよね。

――前日も雨でリハーサルができませんでした。

でも、当日は秋晴れ。最高の天気で、みんなの心も「よっしゃ!何が雨だ」みたいな感じでね。

なのに、本当に、始まった瞬間に降り始めましたものね。「あれ?これきた?いや、大丈夫、大丈夫。きてない。いや、きてるよ」っていう(笑)。

事務所の社長が僕たちのことを思って「中止。これで終わらせるね」って言ったんですけれども、そこまでの苦労だとか、彼が走り続けている姿だとか。大道具さんもそうですし、中止にするのは簡単ですけれども、「中止にするね」っていうあの顔を見たときには、すぐに「いや、やるよ」という言葉が出ました。

でも、衣装、床山、そして演奏者さんたちのことがありましたので。まず衣装の吉田くんに「大丈夫?」と聞いたら、「まあ、やってみなきゃわからないです」という答えが返ってきて。

「いい男だな」という心意気を感じましたし、床山のトモちゃんも「毛、大丈夫?」って言ったら、「大丈夫です」って。

でもね、本当は大丈夫じゃないんだよ。それを「大丈夫」って言ってくれる。みんな、やさしいんだ。そのやさしさを、当たり前だと思っちゃいかんなと思います。

大道具さんたちの苦しい生活。太鼓、小鼓、大鼓、お三味線の(演奏者さんたち)…大丈夫じゃないんですよ。ありがたい。本当に。でも、みんな考えることは、見てくださっている人たちのことなんですよね。だから、みんなで作り上げている。そういうことに、改めて気づかさせてもらえた公演でもあったのかな。

――あれほどずぶ濡れで、踊っているときに雨の影響はなかったんですか?

お客さまがまず心配してくださっていたじゃないですか。それくらいの本降りでしたし。だから、滑ったり、バランスを崩したりしたら、もっと余計な心配をかけてしまうので、そこは気をつけながら踊りました。

だけど、舞台って小雨だと滑らないんですよ。足袋で。でも、一足出たら、ものすごくすべったので、「あ、土砂降りだと滑るんだ」と思ってね。それはいい勉強になりました。

そういう舞台上でのハプニングが起こったときは、体内からドーパミン?アドレナリン?が分泌されるような感じはありますね。

――12月は歌舞伎座「十二月大歌舞伎」ですね。

まだまだ元通りにはならないですけれども、これだけ徹底した感染予防対策をしていること、「安心ですよ」というアピールしないと、お客さまに来ていただけないのかなと感じています。

ただ、日々状況が変わってきているので、絶対に油断はできないです。

その中でやれること、緩和されていくこと、というのもありますので、本当に状況を見て、だと思っています。

――今年1年を振り返って、中村屋全体で見たときに、成長、プラスに感じていることはありますか?

やはり、仕事がないというのが、一番つらいですよね。8月の「八月花形歌舞伎」は、二部と三部と、七之助と分かれてやっていましたが、それでも出られない人たちがいる。

お給料もちゃんともらえてないですから。「いい芝居したい」「お客さまに届けたい」という思いはあるんですけども、そのためには生きていないとできないでしょう。生きるために、お金は最低限必要なわけじゃないですか。そこが本当にうまくいってない。

でも、配信公演をやったことによって、「僕らで何かしなければいけない。何とかしなければいけない」という意識が中村屋一同、一人ひとりに芽生えた。

あの2回の配信公演というのは、みんなにとっての心の栄養になったんじゃないかなと思います。そのためにも、またやっていきたいです。

<プライベート番外編>

――最近は、長三郎さんが、家で美術館を作って勘九郎さんを招待しているという話を耳にしたのですが。

チケットをいただきまして、「のり美術館」にご招待してくださるんです。自分たちのおもちゃを展示していまして、説明をしてくださる。学芸員の哲之さんが。

あとは、「ザザザ物語」という芝居ごっこですね。「ザザザ物語」というお芝居は、長編のものができあがっております(笑)。

楽屋にもご招待いただけるんですよ。いろいろ見させていただいたり、ご挨拶させていただいているので、とても楽しいです。

この間は、お寿司屋さんもやっていました。お寿司屋さんの大将も、なかなかユニークな方で。

でも、一番大変なのは、宝探しゲーム。自粛期間中に、「家の中で子どもたちに何か楽しめるものはないか」と考えて、僕が始めたんですけど、それが運の尽きでした。

「もっともっと隠してくれ!宝を」と。隠すのは簡単なんですけど、そこに行き着くまでの問題を作るのが大変なんですよ。だから、謎解きの本とかいろいろ買いましたよ。

――「鬼滅の刃」も昨年から、お二人はずっとハマっていました。

今、すごいね。アニメが放送されたのが、去年の春ぐらいでしたものね。

首がバンバン飛んだりするので、(妻の)愛は、最初「これ怖いよ。ダメよ」と言ってたのに、今は自分がハマってますからね(笑)。

映画も行きました。うちの長男・炭治郎くんは、始まった瞬間から泣いてましたね。煉獄(杏寿郎)さんが出てきた瞬間に「あー、この人…」っていうので泣いちゃったみたいです。ずーっと泣いていて。

10月で芝居中だったので、彼らは行かせたんですけど、僕は(千穐)楽が終わるまで行かなかったんです。それで、2回目を一緒に観に行って。

長男・炭治郎くんは、2回目もずっとずっと右隣から「ああ、ああ」っていう(泣き)声が聞こえてきて。僕は「泣いとる、泣いとる」と思いながら(笑)。

次男の善逸くんは、悔しかったみたいなんですよ。「なんで負けるんだ」って。すごく悔しかったみたい。

鬼滅…鬼と鬼殺隊というのもそうなんですけど、結構兄弟のお話が多いので、彼らの心にグサグサ突き刺さってます。

あ、巡業中の話したかな?

――聞いてないと思います。

「(週刊)少年ジャンプ」は、もう本当に小6ぐらいから毎週買っているんですけど、(「鬼滅の刃」の連載が)始まった当初から面白いねという話は、七之助と二人でしていて。

ちょうど昨年の巡業のときですかね。ネタバレになるからあんまり言えないんですが、不死川兄弟と時透有一郎・無一郎のお話が連載のときにですね。

僕が最初に、ボロボロ泣いて、隆行(七之助)に渡したら、あいつが顔(歌舞伎のメーク)の途中で「お兄さん、ダメだ。顔できないよ。無理だよ、こんなの!」って言うの(笑)。やっぱり、兄弟には、きついお話ですね。

聞き手:番組ディレクター 花枝祐樹