みなさんはどんな夏をお過ごしでしょうか?

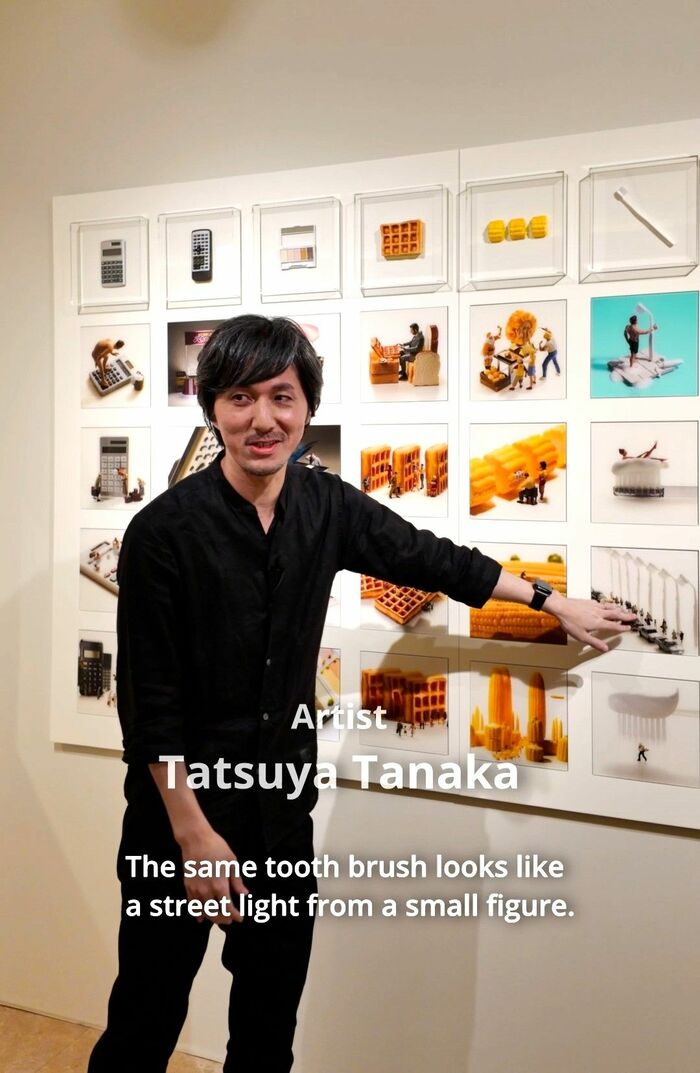

アートの魅力を海外に向けて英語で発信しているTokyo Art Vibes∞では、日本橋高島屋S.C.で開催中の『田中達也展 みたてのくみたて MINIATURE LIFE・MITATE MIND』に行ってきました。

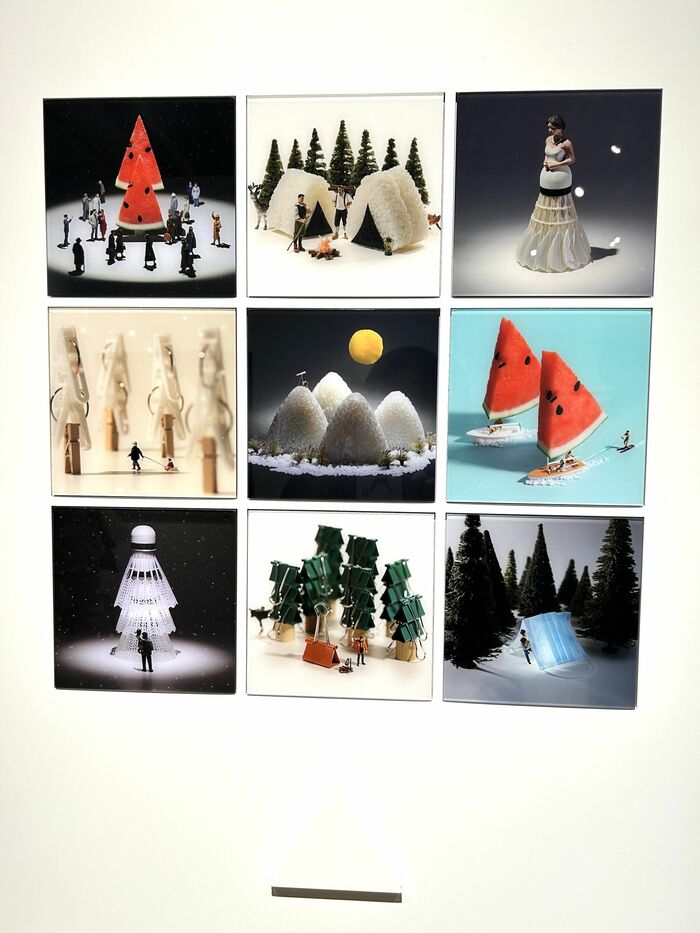

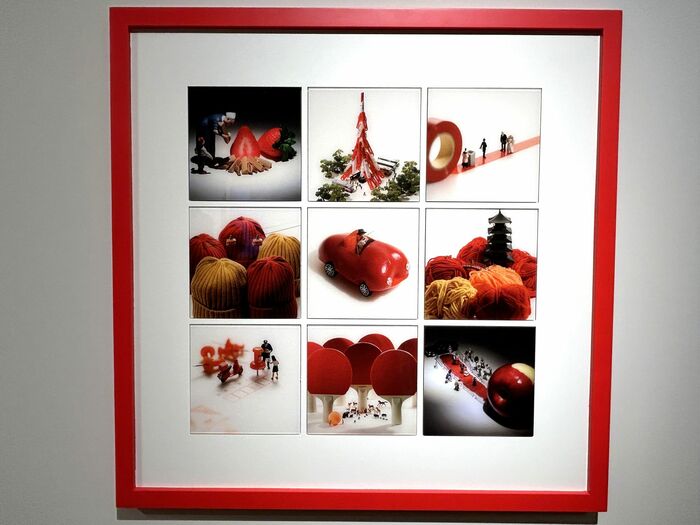

ミニチュア写真家で“見立て作家”の田中達也さんは、2011年から毎日、日常にあるものを別の何かに見立てたミニチュア作品をインスタグラムで発表し続けています。

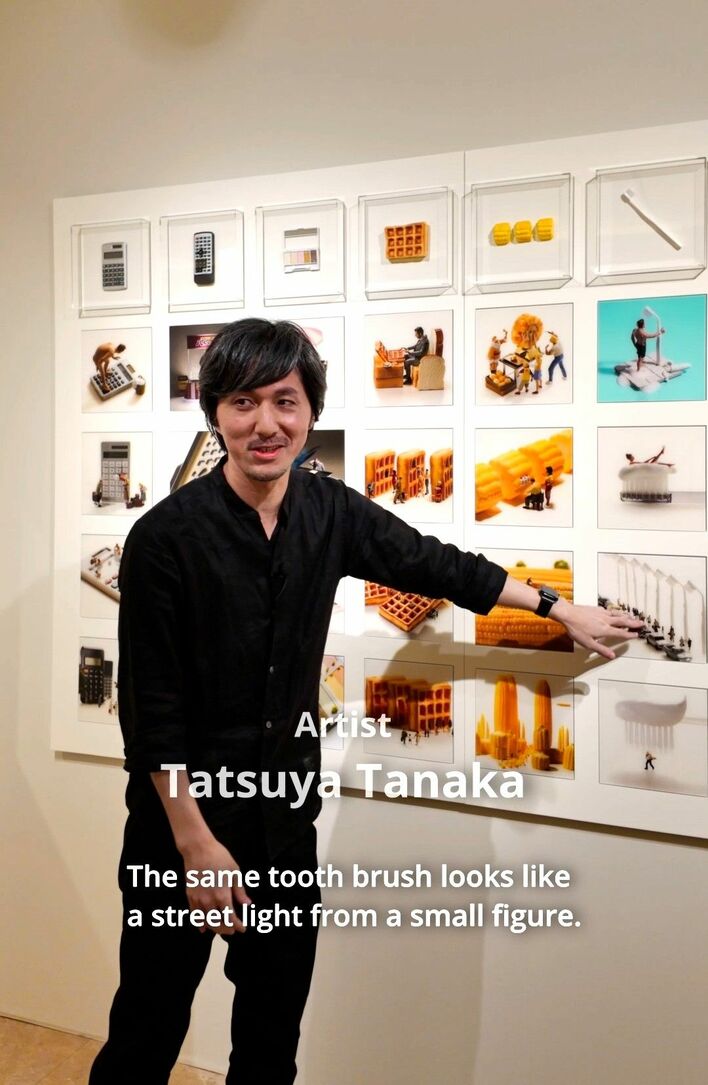

この展覧会について田中さんは「どうやってアイデアを考えているのか、どうしてアイデアがつきないのか、と質問されることが多いので、それをじっくりみなさんに伝えるために作ったのがこの展覧会」と説明します。

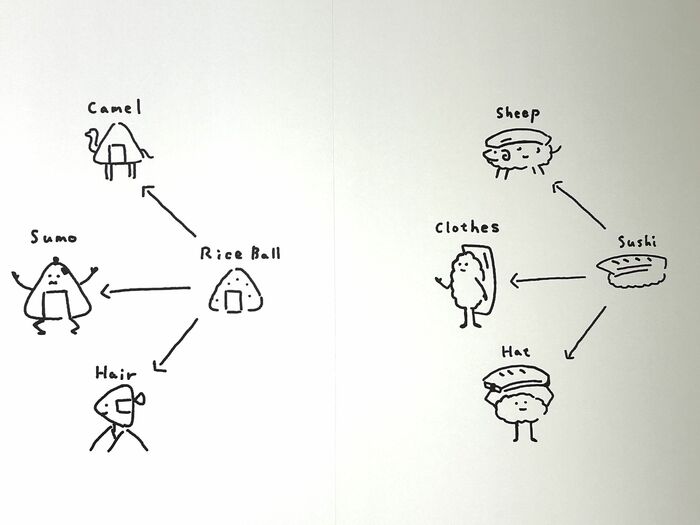

「何をどう見立てるのか?」の入門編としてわかりやすいのが、お寿司を人に、ネタを洋服に見立てた《おすしが ふくを かいにきた》。

“まぐろ”をまとったおすしさんが買い物に来て、店員の女性から「こちらの“サーモン”などいかがでしょう?」と勧められています。爪楊枝で作られた洋服のラックには、マダムに似合いそうな色合いの“サバ”からカジュアルな“玉子”まで、ネタならぬ“ふく”がたくさん揃っています。

店の奥では別のおすしさんが“イカ”の試着をしています。鏡に映っている満足そうな顔がお買い上げを予期させます。壁にはお寿司屋さんのようにネタの札がかかっていて、アクセサリーはイクラとネギ。細部まで丁寧に見立てられています。

同じように物を擬人化したのが《えんぴつがカットにやってきた》。定規で出来たウィンドーのある理髪店にえんぴつさんがいそいそとやってきました。

消しゴムの椅子に座ったえんぴつさんは、きょうはカットのために来店。「削りかすが切った髪!!」頭の固い筆者にとってはこの発想には脱帽で、大分長いこと、この作品を眺めていました。

田中さんが「同じモチーフでもいくらでも違う作品を作ることができる」と言うのを裏付けるように、鉛筆と削りかすでできている別の作品を発見しました。

こちらは緑の鉛筆を竹に、鉛筆の先をタケノコに、細かい削りかすを土に見立てています。タイトルは《鉛筆縮めば学力伸びる》。削りかすもざっくりか、細かいか、で、随分見え方が違うのがわかります。

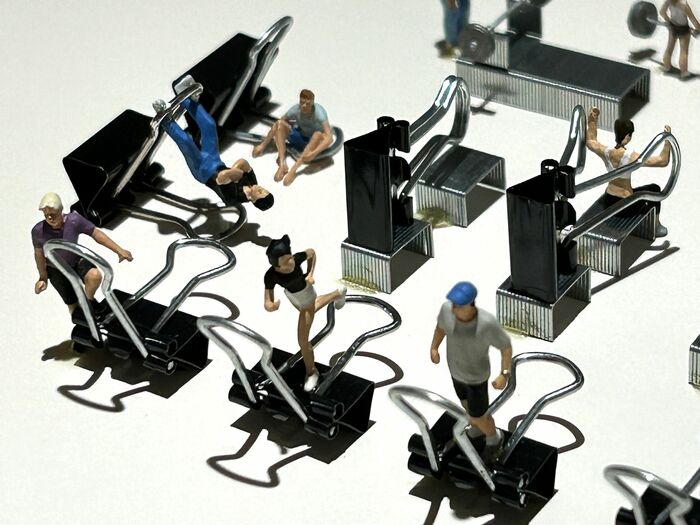

田中さんの手にかかると、ホチキスの針も見事な作品の数々に生まれ変わります。針を立てたり、寝かしたりすることでトイレの壁にも、ドアにも、そして洗面台にもなるから驚きです。

ホチキスの針は、ベンチプレスやトレーニングの台にも変身。クリップもランニングマシンや器具の部品として大活躍です。

身の回りのちょっとしたことから作品は生まれます。奥さまが洗面所に置き忘れたコンタクトレンズからアイデアがひらめいた《乾いた目に潤いを》は、コンタクトレンズの丸いふくらみを上にして透明傘、逆さにして水たまりを描きました。

タイトルにも注目です。

ドーナッツをMRIの機器、ウェハースを患者さんの乗る台に見立てた作品のタイトルは《当分は糖分を控えてください》。甘党の筆者はこの作品を見てドーナツが食べたい気分をそそられましたが、タイトルを見て「いけない、いけない」となりました。

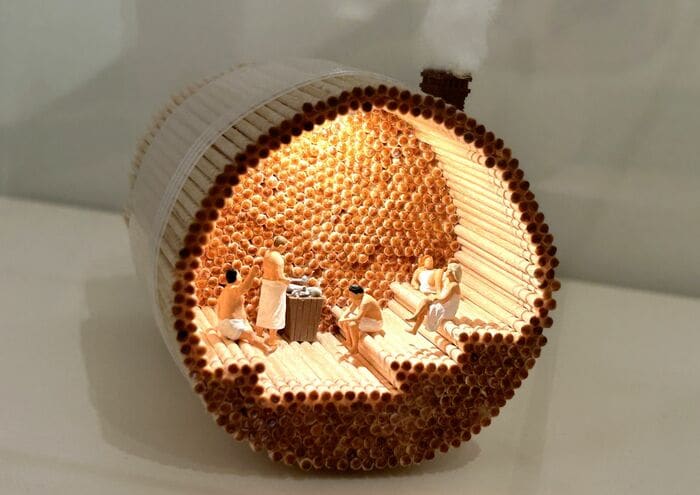

爪楊枝を使った《爪楊枝をととのえました》は、今にもサウナの熱気が伝わってくるようで「確かに整っている!」と思いました。

《これぐらいの技は朝飯前》はパンの上で床の演技が繰り広げられている作品です。田中さんはタイトルも言葉の見立てをしていて「一つの作品で二つの見立てを楽しめる」と話しますが、実際、作品を見ては「なるほど」、次にタイトルを見ては「なるほど」と二度おいしく拝見することができました。

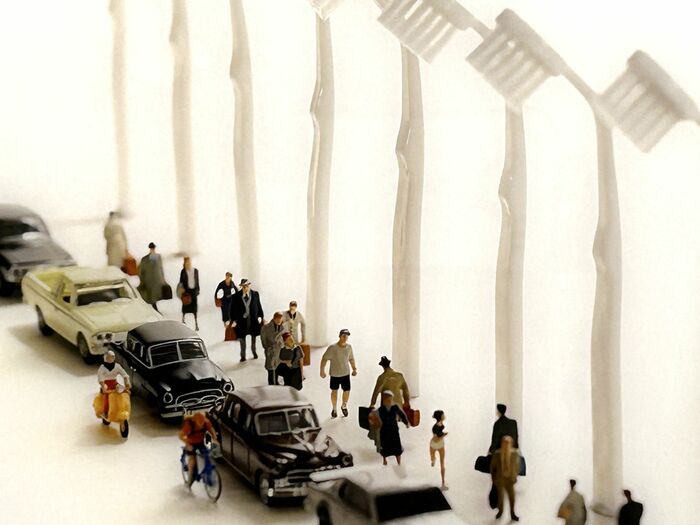

田中さんはTokyo Art Vibes∞のインタビューで「歯ブラシをシャワーに表現したいときは大きな人形が必要で、小さい人形から見ると街灯に見えてくる、同じモチーフでもスケールを変えるだけでいくつもアイデアが出てくる。これがあるからこそ、アイデアがつきない。今まで考えつかなかった同じモチーフのアイデアが出たときが自分として一番楽しい瞬間です」と語っています。

会場の入り口に「あなた自身の想像力と対話しながらみたてのくみたてを楽しんでください」というメッセージがある通り、田中さんはご自分のアイデアの源を惜しみなく披露してくれています。

来場の際には、作品を見るだけではなく、コーナーや作品の説明や相関図なども細かくチェックしてみてください。きっと何かみなさんの発想を広げるヒントを得られると思います。

text by=Eiko Katsukawa