毎週土曜23時40分より放送中の、伊野尾慧主演、オトナの土ドラ『東海テレビ×WOWOW共同製作連続ドラマ 准教授・高槻彰良の推察』Season1。

フジテレビュー!!伊野尾慧の関連記事はこちら!

毎回起こる衝撃展開のほかに、視聴者の話題をさらっているのが、高槻(伊野尾)が専門とする民間伝承や怪異を扱った「民俗学」。

子どものころ、なんとなく触れていた都市伝説などを学術的に解説する高槻に、SNS上では「勉強になる」「大学時代に戻れたら民俗学の講義をとりたい」というコメントも。

ということで今回は、これまでドラマで登場した「民俗学」の知識をおさらい。

『准教授・高槻彰良の推察』の記事はこちら!

<『准教授・高槻彰良の推察』で描かれる民俗学の世界>

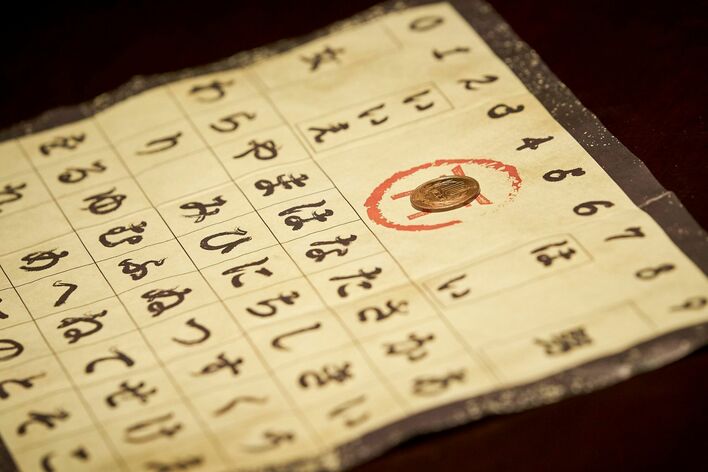

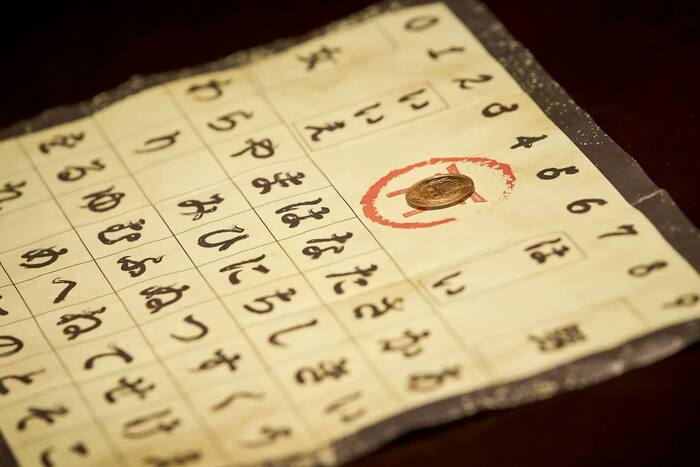

「コックリさん」と井上円了

第1話で登場した「コックリさん」。ご存じの方も多いと思うが「コックリさん」とは、一枚の紙に「はい」「いいえ」「五十音」などを書き、その上に硬貨を乗せ数人が人差し指を添えて質問をすると、ひとりでに硬貨が動くという占いの一種。

日本では、狐の霊を呼び出す降霊術の一種という説が一般的で、「狐狗里(こっくり)」という字を充てられることが多い。もともとは西洋の占い「テーブル・ターニング」が起源とされているが、勝手に動く硬貨が心霊現象だと信じられ、畏怖の対象となっていた。

そんな「コックリさん」、実は明治時代にすでに科学的に現象を解明されているのだ。解明したのは、井上円了。明治時代の哲学者で「迷信」を打破する観点から「妖怪」を研究していた高槻顔負けの人物だ。

円了によると、コックリさんの原理は『不覚筋動』と『予期意向』で説明がつくという。ここからは、高槻の言葉を使って説明しよう。

「硬貨に指を置いて緊張状態に置かれることで、無意識に筋肉が動く『不覚筋動』が起きると言われているんだ。そのせいで、動かしているつもりが無くても硬貨が動く」

「これに加えて、人間の潜在意識が、コインをある方向に動かすと言われている。(中略)潜在意識の迷いが不覚筋動と一緒になって十円玉を動かしているんだよ。この潜在意識を、予期意向と呼ぶ」

もともと、西洋のテーブル・ターニングでは、不安定なテーブルで占いに興じたらしい。たしかにテーブル自体が不安定であれば、ちょっとした筋肉の動きでも硬貨が動いてしまいそうだ。

「わら人形の呪い」と平安貴族

わら人形を使った「丑の刻参り」は、行う時間、五寸釘を使用…など、かなり厳密なルールが決められた呪詛の行為だ。そもそも、人形に行った行為は人にも反映する、とされて日本だけでなく世界各地で似たような儀式が伝えられている。

そんな呪いの行為だが、日本で一番流行したのは、貴族が権力を持っていた平城京や平安京の時代。この時代、呪詛行為は公的なもので、私的に行うことは法律で禁じられていた。

例えば、757年の養老律令に蟲毒魘魅(こどくえんみ)を禁ずる法律が記されている(※蟲毒:動物や虫を殺しその魂を送り付ける呪詛 魘魅:人をまじないによって呪い殺すこと)。

禁を犯せば、流罪などになったようだ。逆にいえば、それだけ呪詛を信じ、行うものが多かったともいえる。武士が支配する時代と違い、血を流すことを忌避した貴族にとって、「呪詛」は政敵を撃ち滅ぼす唯一の手段だったのかもしれない。

「人を呪う動機は何か?それは古来より恨みと嫉妬です。(中略)平安時代の貴族は役職や住んでいる場所で呼ばれ、本名は隠していました。(中略)名前を知られると、呪いに使われる可能性があるからですよ!それほどに人は呪いを恐れていたんです」

「鬼」という「解釈」

桃太郎や節分の豆まきなどでおなじみの鬼。語源説として最も古いものが平安時代中期に編纂された辞書「和名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)」に書かれたものとされている。

「鬼(おに)は物に隠れて姿を現さないので『隠(おぬ)』と呼ばれ、それが『鬼(おに)』に転じた」という説だ。

古代、日本では自然界のすべてのもの・現象に霊魂が宿る(アニミズム信仰)と考えられてきた。つまり雷などの人知を超えた現象は、聖なるものが引き起こした、と考え、崇め祀ることで自身に災いが及ばぬよう祈ったのだ。

その流れを汲んだ状態で「出雲国風土記」に登場する“一つ目の鬼”を考察してみる。「出雲国風土記」には、タタラ(製鉄)場で一つ目の鬼が人を食うという記述があるのだが、製鉄には火がつきもの。燃え盛る炎を見ながら作業をしていた人がその明るさで失明してしまうことがしばしば起きたのではないだろうか。

タタラの炎が片目を奪う→目を奪う鬼(人智を越えた現象)→そこから“一つ目の鬼が人を食う”。現象を解釈するために鬼は生まれたのかもしれない。

「そもそも『おに』とは『おぬ』が転じたもので、本来は見えないもの、この世ならざるものを指したと言われているんだよ。自然災害や不可思議な現象を当時の人々はこの世ならざる者、鬼の仕業だと解釈した…。現象を解釈するために鬼という存在が生み出された」

民俗学は奥深くそれぞれ諸説あるので、もし興味を持った方がいれば、さらに詳しく調べてみるのも面白いかもしれない。