京都出身のトラウデン直美さんも驚く、清水寺の意外な事実が紹介されました。

8月17日(水)放送の『林修のニッポンドリル 学者と巡る世界遺産SP 清水寺&平等院』では、世界遺産「古都京都の文化財」のひとつである清水寺の知られざる事実を調査しました。

国宝に指定された「清水の舞台」で知られる本堂以外にも、重要文化財に指定されているお堂が15棟もある清水寺。

フジテレビュー!!では、清水寺学芸員の坂井輝久さんの案内で紹介した、最近の調査でわかった新しい発見をピックアップします。

恋愛運と金運をアップさせる!?「首振地蔵」のモデル

清水寺の仁王門近くの「地蔵院善光寺堂」にある「首振地蔵」。

ガイドブックなどでは、地蔵の首を意中の人のいる方向に向けると恋愛運が、首を回すと金運がアップすると紹介されています。

坂井さんは、この「首振地蔵」は、実はお地蔵さんではないと紹介。

その証拠に、帽子の下にはちょんまげが隠れていて、前垂れの中には扇子を持っています。

実は「首振地蔵」は、江戸時代に実在した有名な太鼓持ち(※)「鳥羽八」を供養するために、彼をモデルに建てられたもの。

(※)宴会の席などで場を盛り上げる、現在の芸人のような職業

面倒見がよい鳥羽八は、人をよく結びつけて良縁を生み、人の借金を肩代わりしては首が回らなくなっていたといいます。

そんな鳥羽八の性格から、「首振地蔵」は「恋愛運」と「金運」のご利益があると言われるようになったのです。

「フクロウの手水鉢」の呼び名が変わるかも?

清水寺本堂の入り口にあたる、轟門の手前にある、立派な龍が目を引く手水鉢(ちょうずばち)。

寛永6年(1629年)の大火災後の再建を記念して設置されて以来、「フクロウの手水鉢」と呼ばれてきました。

「フクロウ」の名前の由来は、手水鉢の台座に彫られた如来の両脇の鳥のような造形から。

しかし、修繕工事で台座が掘り起こされた際に、京都・北村美術館に所蔵されている宝篋印塔(ほうきょういんとう)と酷似していることが判明しました。

供養塔の一種で、そのありがたさから手水鉢に使われることも多い宝篋印塔。

北村美術館の所蔵のものは「鶴の塔」という名前がついているのですが、「フクロウの手水鉢」の台座がこの宝篋印塔と同じものだと確定すると、「フクロウ」ではなく「鶴の手水鉢」と呼び名が変わるかもしれません。

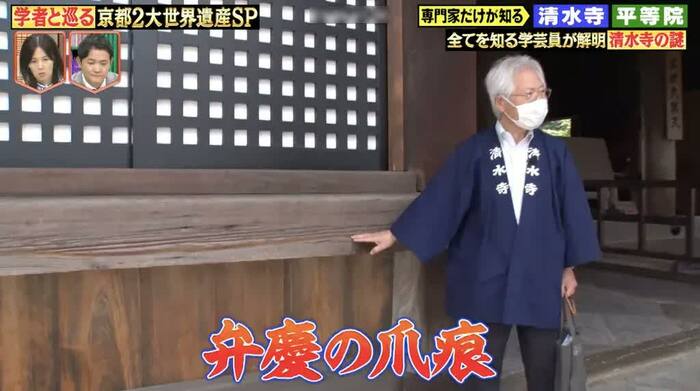

武蔵坊弁慶にまつわる伝説の真実!?

本堂でも、伝承を覆すものが発見されました。

本堂の側面には、源義経に仕えた武蔵坊弁慶がつけたとされる、「弁慶の爪痕」と呼ばれる不可解な傷が続いています。

ガイドブックなどで、怪力だった弁慶がつけたという伝承とともに紹介されている、本堂を一周する傷。

しかし、本堂は寛永6年の大火災で焼失しているので、弁慶が生きていた時代の傷が残っているはずはないのです。

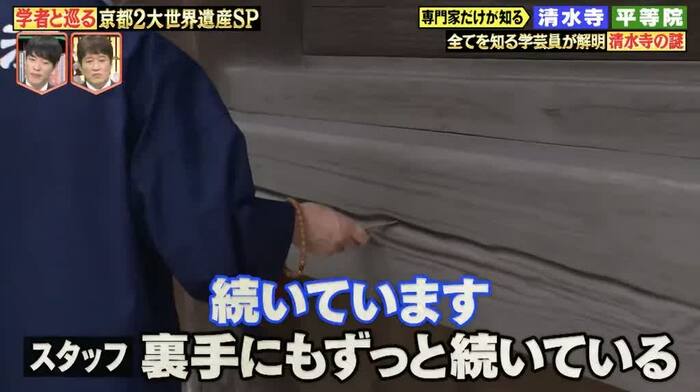

この傷跡と関係があると考えられているのが、3年前の修繕で本堂の外側の「長押(なげし)」の裏側から発見された「千度串(せんどぐし)」。

お経らしき文字が書かれた棒が、300本以上も見つかりました。

坂井さんは、清水寺の本堂を巡ることで願いを叶えてもらう、古より伝わる「お千度参り」で「千度串」が使われていたのではないかといいます。

夜中に行われる「お千度参り」。当時は明かりもなく真っ暗なため、本堂から離れすぎてしまわないように、「千度串」を本堂に当て手すりの代わりにして歩いていたので、この傷がついたかもしれないとのこと。

かねてから「お千度参り」の痕跡では?といわれていましたが、今回の発見で確実なものに。

義経と弁慶が戦った「五条大橋」は…!?

清水寺には、武蔵坊弁慶にまつわる伝説がほかにも残っています。

坂井さんによると、清水寺に弁慶にまつわる伝承が多数残っているのには、理由があるとのこと。

それは、「義経と弁慶の決闘が、清水の舞台だったのでは?」と坂井さん。

義経(牛若丸)と弁慶の決闘の場所といえば「五条大橋」ですが、室町時代に書かれた軍記物語「義経記(ぎけいき)」の挿絵では、2人が清水の舞台で戦っているのが確認できます。

やがて、義経の人気の高さゆえに「橋の上で戦ったほうがロマンがあるのでは?」と脚色が加えられ、当時「五条橋」と呼ばれていた「松原橋」に舞台が変更に。

その後、豊臣秀吉の命令で「五条大橋」が建造されると、「こちらのほうが立派だから」と、「五条大橋」が舞台になってしまったというのです。

秀吉の時代に建造された「五条大橋」は、義経と弁慶の時代にはなかったという義経記説に、京都出身のトラウデン直美さんも「知らなかった!」と驚きを隠せませんでした。