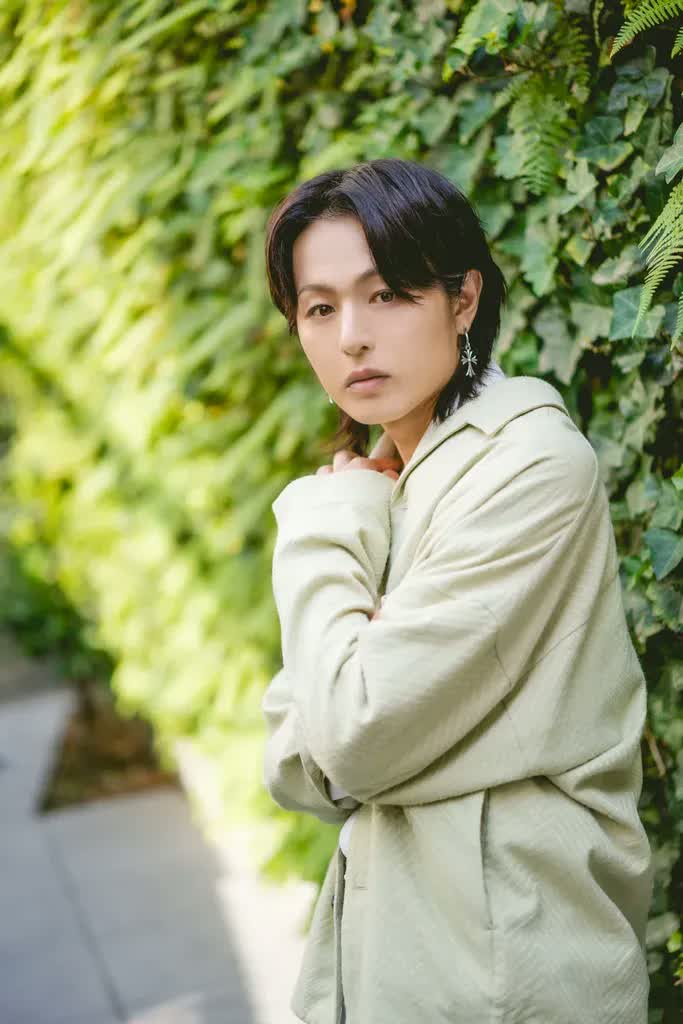

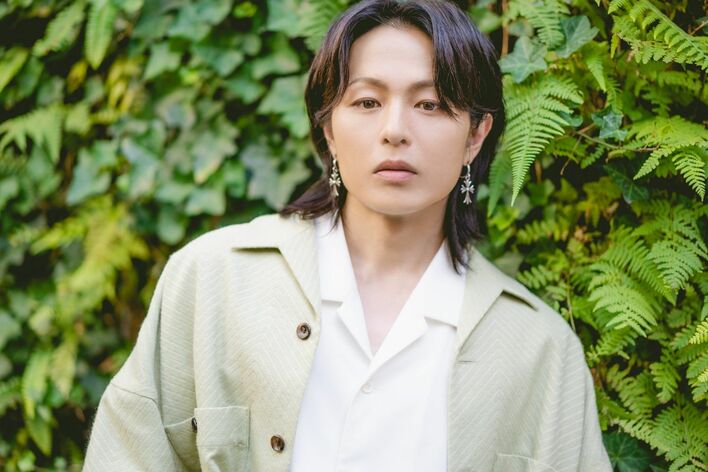

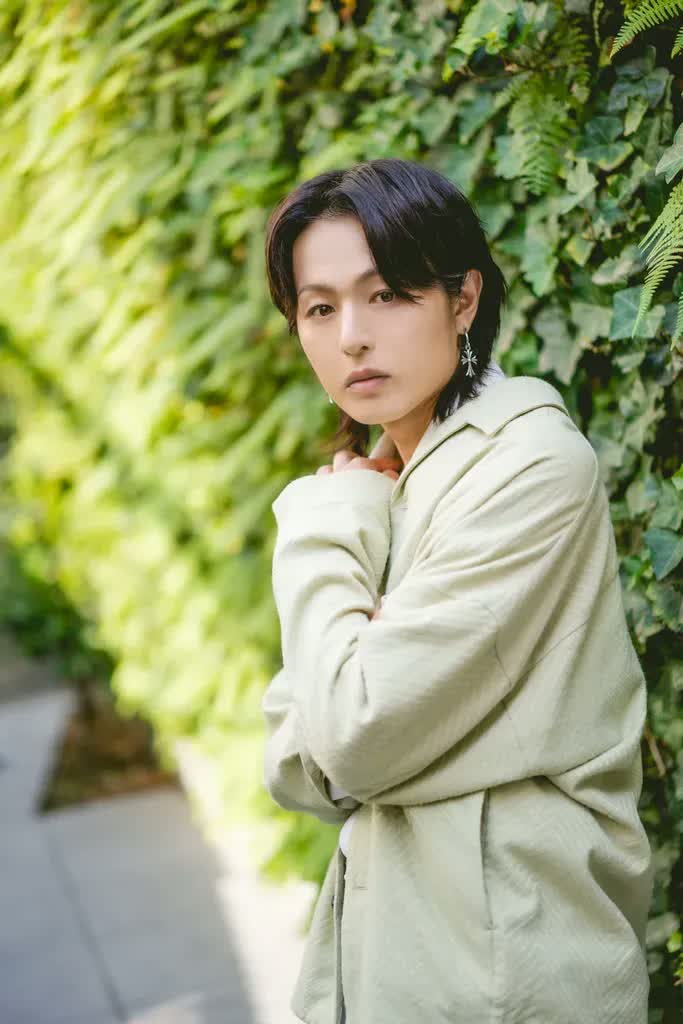

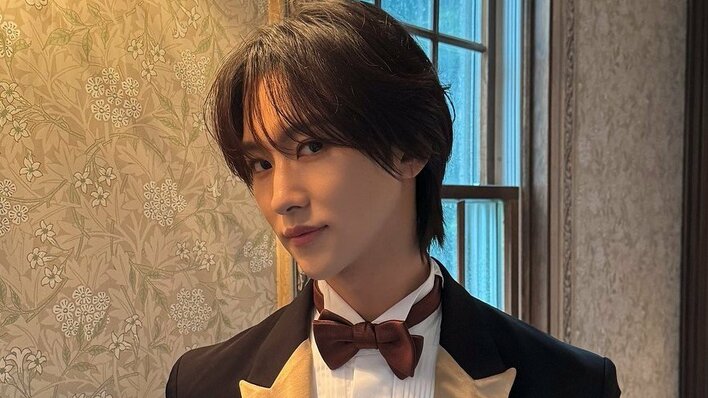

新木宏典さんが故郷の魅力をPRしました。

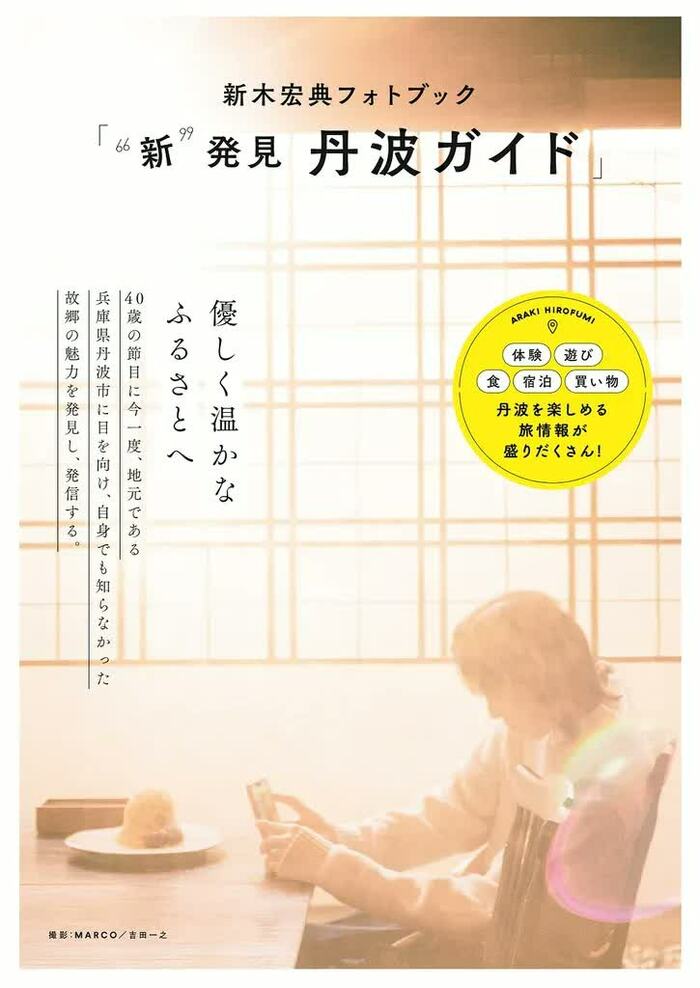

40代へ突入したことを機に、「荒木宏文」から「新木宏典(あらき・ひろふみ)」へ改名した新木さんが、「新木宏典フォトブック『〝新〟発見 丹波ガイド』」(東京ニュース通信社刊)を発売。

<【写真11枚】この記事の写真をみる>

同書は、自身の生まれ故郷である兵庫県丹波市へ“帰省”し、どこか懐かしい雰囲気の街並みや美しい田園風景での撮影を敢行。また、パラグライダーやレトロな活版印刷所でオリジナルの便せん作りに挑戦するなど、新木さんも初めて訪れたという観光スポットを紹介しています。

なぜ一般的なフォトブックではなく、丹波市のガイドというスタイルを選択したのか。新木さんが地元へ抱く思いやこだわりを聞いたほか、改名に至った理由、そして、今後のビジョンなどを聞きました。

<新木宏典 インタビュー>

――まずは、本書制作のきっかけから聞かせてください。

長年お世話になっている出版社さんから「フォトブックを出しませんか?」とお話をいただいたことがきっかけなのですが、まずはどういう形で出すか、から考え始めました。

「40歳のアニバーサリー」だけだと自分の中で弱いと感じたこと、そして、ファンの皆さんには喜んでいただけるとは思いつつ、コロナ禍で皆さんとの接触は難しいだろうから、リリースイベントを組まないのであれば「(フォトブックを)出す意味があるのか?」というのが、最も懸念していた部分で。

それならば、イベントを組めなかったとしても「出す意味があるもの」にしたいとたどり着いたのが、地元・丹波市のガイドブックだったというわけです。

――新木さんという人物を育んでくれた地元への恩返しでしょうか?

そこには、あえていかないよう意識した内容になっています。というのは、一般的な写真集で「縁のある場所へ行きました」や「母校で撮影しました」といったシチュエーションをよく見かけますが、人が集まるべき環境が整っていないところに人が押し寄せることは、丹波市の場合ご迷惑になってしまうかも、と感じました。

ですから、人が集まっても問題なく、むしろ集まることを望まれている場所を紹介するほうが丹波市に貢献でき、僕を応援してくださっている方たちにとっても、目的をもってその場所を訪れることができる。ただ写真を撮っておしまいという聖地巡礼ではなく、店があるから成立する、体験できるから意味があるというものにしたかった。

そのために、丹波市観光協会の方に相談したうえで観光スポットをピックアップしました。それまで、地元を紹介するときに「田舎だし、何もないよ」と言っていましたが、このガイドブックをきっかけに僕自身も丹波市の新たな魅力を知ることができました。

撮影はリラックスしすぎて“仕事してる感”がなかった(笑)

――制作を通して、どんな発見がありましたか?

蕎麦ブームが終わっていたことに驚きました。一時期、蕎麦屋さんがものすごく増えたのですが、久しぶりに帰ったらハンバーガー屋さんや洋食屋など、いわゆる“インスタ映え”する店ができていて、その店を営む若い人たちがSNSを使ってあらゆる情報を発信していたんです。これはちょっと衝撃でしたね。

コロナ禍でリモートワークが可能になったことで、都心にいる必要がなくなった人たちが地元に戻ってきて始めたことなのかもしれないですけど、僕らの世代じゃないところで地元を盛り上げようとしている動きがあったことに驚きました。

――新木さんの発信によって、丹波市に興味がわいたという人も少なくないと思います。

山と田んぼと川しかないですよ(笑)。僕もメジャーどころしか知らなかったので、このガイドブックの制作を通して、丹波市のコアな部分に触れられたことが面白かったです。

丹波市には「ちーたん」というマスコットキャラクターがいて、これは丹波市の地層から恐竜の化石が発見されたことで生まれたキャラクターなのですが、「丹波竜化石工房 ちーたんの館」という施設がありますので、ぜひ行ってみてほしいです。

――地元での撮影は、かなりリラックスした雰囲気で行われたのではないでしょうか?

丹波市内で撮影をしていると、“仕事してる感”がどうしても薄れてしまうんですよ(笑)。出会う人は、みんな「はじめまして」のはずなのに、同じ丹波市民だからか、だいぶ距離が近くなってしまうっていうのが、非常に困ったところでした(苦笑)。「まいったな、仕事してるんだよな」と思いながら、普通に楽しんじゃいました。

――全体的な出来栄えに関してはどう感じていますか?

一応、グラビアページもあるのですが、フォトブックよりもガイドブックのほうが強めに出てしまって、パラグライダーをしているカットなんて、かなりひいて撮っているし、ヘルメットをかぶっているから、もはや僕である必要もないんですよ(笑)。

でも、自分のアップの写真がひたすら続くようなものだったら持ち歩きたくないですし、きちんとガイドブックとして成立しているものが完成したことがうれしいですね。

――丹波市は新木さんからみて、どんな街ですか?

「いや、うちなんて来ても何もないから」と言っちゃうような、“恥ずかしがり屋で謙遜する街”です。掘り下げたら、もっと面白いものがたくさん出てくると思うので、多くの方に興味をもっていただけたらうれしいです。

40代の武器を手に入れるため、一度ゼロになろうと改名を決意

――「荒木宏文」から「新木宏典」への改名が話題ですが、そこへ至った理由は何だったんですか?

単純に「もっと頑張ろう」と思ったというのがシンプルな理由です。「30代になったらガタがくるよ、40代になったらもっとくる。50代なんて取り返しがつかないよ」みたいな話を先輩方からよく聞いていて、確かに僕も20代のころ、どんなに頑張っても体がついていかない瞬間があって、それは自分のトレーニングが足りないからだと捉えていました。

しかし、30代になったときにトレーニングをしっかりしていても故障してしまったことがあって、これが衰えなのかと痛感したんです。

20代には20代の武器が、30代には30代の武器がある。できないものが増えていくことばかり注目しがちだけど、できるものが変わっていくことに気づかなければダメなんだ。そして、数年前にふと「40代からの武器が弱い気がする」と不安になった。

僕は保守的には生きられない。一度ゼロになって踏ん張らないことには、40代からの役者業はない、このまま落ちていく準備をするより、死に物狂いでやったらまた登れるんじゃないか、芸能活動により向いている画数の名前があるのならばと、改名を決意しました。

2年間健康体でいたから、これからは人の3倍速で生きていく

――3年前のインタビューで、「人生MAX50年と考えているから、僕は人の倍速で生きなければいけない」と話していましたが、考えに変化はありませんか?

<【眼福♡男子】Vol.15 荒木宏文<お仕事編>「2.5次元界で若い役者が迷子にならないよう、導ける存在になりたい」>

<【眼福♡男子】Vol.15 荒木宏文<プライベート編>「舞台の上で人生を終えることが僕の目標」>

コロナ禍に入ったとき、まず自分が健康でいることがエンタメを止めない最低条件になったんです。健康を最優先して、コロナに感染するリスクを極限まで下げた状態で挑んだのがミュージカル『刀剣乱舞』の「にっかり青江単騎出陣」。キャストは僕ひとりで、47都道府県をすべてまわるというものでした。

演劇を愛してくださる方に離れないでほしい、演劇に触れられない環境下でも作品を届けたいと臨んだ公演でしたが、客観的にみたとき、役者としての魅力を自分に感じなかったんです。なぜなら、役者として表現するものは追い込まれれば追い込まれるほど感情がのって、そのギリギリでの表現こそが心に響くものだと思ってやってきたから。

規制も緩和されつつある現在、今度は自分が求める理想の役者、理想の表現を突きつめていきたいと考えています。2年間、健康でいたから、おそらく50歳では死なないと思いますけど(笑)、2年分の保険ができたので、倍速ではなく3倍速で生きていきたい。

命を使い切りたいという意識は今も変わっておらず、人間、心臓を打つ回数は決まっていますので、その回数をよりたくさん打ち、必死に脈を打って、全力で向き合いたいです。

――40歳は「不惑の年」と言われています。迷いや惑うことはありませんか?

20代から信念がブレるような生き方はしていなかったし、ずっと迷いはないです。40歳が不惑と呼ばれるのは、おそらくですけど、まわりが歯向かえなくなるっていうのが大きいのではないでしょうか(笑)。

ただ、孔子が「四十にして惑わず」と言った時代とは大きく変わり、現代はハラスメント問題などもあるので、好き勝手生きられる時代ではないですが、信念は迷わず、ブレずに生きていきたいです。

撮影:河井彩美

「〝新〟発見 丹波ガイド」(東京ニュース通信社刊)撮影:MARCO/吉田一之

イベント等に関する最新情報はhttp://zasshi.tv/products/28859/