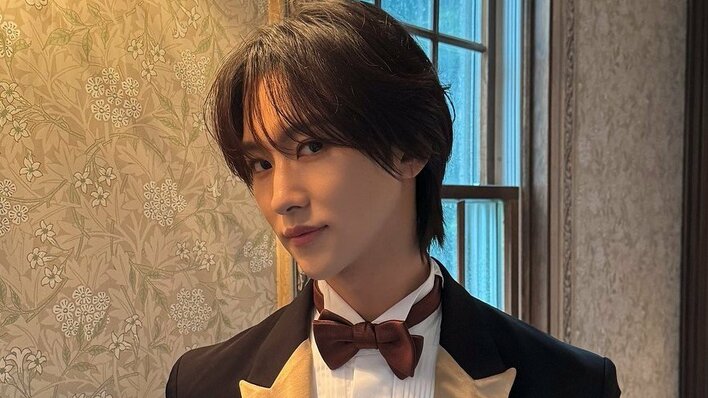

フラワーアーティストの赤井勝さんが、花で人をもてなす心を語りました。

花を通じて“心”を伝えていくことを自身の仕事と考え、自らを“花人”と称するフラワーアーティスト・赤井勝さん。

日本人として初めてローマ法王ベネディクト6世へ謁見しブーケを献上したほか、20年に一度、伊勢神宮で行われる式年遷宮で献花を奉納(2013年)、『24時間テレビ38』(2015年/日本テレビ)で24時間かけて巨大フラワーアートを作る企画を担当するなど、その独創的な作品は、国内外で高く評価されています。

先日には、今年3年目となるイベント「桜の通り抜け~春のおとずれ~」をプロデュースし、今月18日(土)から大阪で開催される「おは朝さくらまつり」では“桜の装花”を担当するなど、精力的に活動しています。

そんな赤井さんに、花に対する思い、花を通じて伝えたいこと、将来の夢などを聞きました。

花を飾ることは、「見る人を心地よくおもてなしするための準備」

<赤井勝インタビュー>

――まずは、花との出合いを教えてください。

僕は、花屋の子なんです。両親が花屋で、祖父母が花作り農家でした。父親を早くに亡くして、母親が1人で花屋を営むようになり、近所のお花教室にお花を納品するのが僕の仕事でした。

母子家庭なので、幼稚園も小学生の頃も、自宅ではなく店に帰るのが日課だったんです。でも、ずっと店にいると飽きるし、手伝わされるのが嫌だったので、お花教室(華道)に通うようになりました。

お花教室に行ったらお姉ちゃんたちがいて、かわいがってもらえますから(笑)。

かつては、お花とお茶(茶道)はいわばセットで、お茶も習うと言ったら、母親がすごく喜んだんですよ。僕としては、手伝いから逃げられるかな、というくらいだったんですけど。お茶の教室にもお姉ちゃんたちがいますし、甘いものも食べられるし、いいことばかりじゃないかって。動機は不純なんです(笑)。

しかも、華道も茶道も中学くらいで辞めてしまっているから、極めたわけではないんです。花屋の子で、ずっとお花に携わってはきているので、“花人”かなって。

極めてはいないけれど、子どもの頃に親しんだ華道や茶道からもらった刺激が、今でもインスピレーションとして出てくることがあるので、大切な経験だったと思っています。

――赤井さんが手掛けるアレンジは、華道でもフラワーデザインでもなく、“装花”と呼ぶのはどんな理由からですか?

華道や茶道には流派があって、伝承するには“目に見えるカタチ”がある方が伝えやすいと思います。

ただ、僕の場合は、感じたものをカタチにするというスタイル。極端に言えば、「お花好きですか?」と聞いて、「はい、好きです」と答えた方は、僕からしたらもう“花の人”=花人なんです。

僕にとって花を飾ることは、スタイルや様式を極めるためではなく、見る人を心地よくおもてなしするための準備や飾り付けという考え。

「うちには花瓶がないから、花を生けられないわ」と考えるのではなく、お気に入りのマグカップや食器でもいいし、ペットボトルだって自宅にあるリボンとか、ちょっとした葉っぱを巻き付けてお花を入れれば、それで花瓶になるんです。

“装花”の“装う”は、支度する、整えると考えています。誰かのことを思い、お花のことを思っていれば、1輪だけ生けても、それはすべて「装花」だと考えます。

――ローマ法王をはじめ、各国の要人や大使館とのつながりだけでなく、日本のエンタメ業界でも、多くの方とコラボしていますね。

テーマがあって、それを自分の中で咀嚼して、カタチにする――。音楽、お芝居、アート、建築など、何かを作り上げるというのは、お花と一緒だと思うんです。

僕は花材を使い、ミュージシャンだったら曲を使い、料理人なら食材を使い、それをどう料理して受け取ってくれる人に届けるか。

ジャンルは問わず、何かを生み出すことに携わっている人に興味があるし、いつも彼らから刺激をもらっています。

――先日の「桜の通り抜け~春のおとずれ~」でも、各国全権大使夫人によるコーラスなど、外国の方々と触れ合う企画もありました。

この16~17年ほど、いろいろな国の全権大使のご夫人や、女性の大使に教室を開きお花を教えています。そういった方々は別でコーラスもやっていて。

そもそも、桜を見る会は、会場となる瑞華院「了聞」(東京都港区)リニューアルのお披露目と、コロナ禍でダメージを受けた花卉農家救済を目的にスタートしました。

その話をしたら、ロシア・ウクライナ問題もありますし、平和を願い、春のおとずれを願ってご夫人たちがコーラスをしてくださるということになったんです。

約12ヵ国の大使夫人と女性大使が参加し、4ヵ国ほどのご主人の大使が公務の合間に見に来てくださいました。

僕は、お花は世界の共通語だと思っています。お花を見て怒る人はいないでしょう?それに、お花の話をすると、「自分の国にはこんなキレイな花がある」とか、「この地方のこういったお花の祭りがあるけど知ってる?」という話から、料理や調味料、名産品などのお国自慢へと話が広がっていき、そこから人間関係が作られていきます。

お花と思い出ってオーバーラップすることがありますよね。特に、日本人にとって桜は入学式、卒業式の思い出に重なるし、桜にまつわる歌もたくさんあるくらい、そうさせるものだと思うんです。

日本人にとって桜がそういうお花であることを多くの外国人が知っていますし、そこを感じ取ってくれているように思います。

服は黒。朝一番は豆乳ほうじ茶。細かいマイルールはいいパフォーマンスをするため

――公私ともに長く花と人生を重ねてきて、“変化”を感じていますか?

例えば80~90年代は、時間も予算もスペースもあって、無駄なことが美徳とされていた時代でした。インパクトがあって、奇抜で派手なものが好まれたし、自分でも「こんなデザインをしたら驚かれるかな」とか「カッコよく生けたい」と思っていました。

日本中に勢いがあって、僕も楽しかったし、たくさんの仕事をいただきやりがいもありました。

でも今は、もっと自然体の方がいいのでは、と感じています。自分がこうしたい、というより、お花の思いを汲む、といいますか。市場に行っても、お花から「連れて帰って」と言われているように感じますし、枝ぶりを見て、「この枝が右に流れているということは、右に生けるほうが自然で、お客様の目にもスッと入ってくるんじゃないか」と思うようになりました。

そのせいか、過去の作品を見ると、「これ、僕が生けたんだっけ?」「なんでこんなに気合いが入っていたんだろう」と感じることもあるんです(笑)。

長きにわたり、いろいろな経験をさせてもらったからこそ、今は世間と向き合いながら、“求められるもの”を自分なりにどう表現していくか、を常に新鮮な気持ちで考えられるようになりました。

――逆に、変わらないのはどんなところですか?

自分が責任をもって出すものなので、自分らしさということと、自分を正直に出すということ。1輪でも100輪でも、自分の思いを込めてお花を作らせてもらうというのは、変わらないです。

――いつも黒い服を着ていますが、どんな理由からですか?

花を生ける時、色があると目移りしやすいのですが、黒にはそれがないということ。主役はお花で、僕は黒子という思いもあります。

また、お花を生けるのは、ジャッジの連続なんです。組み合わせ、カットの仕方、そして見せ方を、その場で判断しなければいけない場面が多い。組み合わせによって、相乗効果を狙うこともあれば、わざと華やかさを半減させることもあります。

裁判官は、どちらの色にも染まらないという意味で、黒の法服を着ているといいますよね。ちょっと大げさかもしれませんが、僕にもそんな意識があって、黒を着ています。

――ほかにもマイルールがあれば教えてください。

たくさんあります。たとえば、朝一番に決まったカフェでお茶を飲みます。ほうじ茶に豆乳を入れるんですけど、お湯ではなく、90度の豆乳でお茶を抽出するんです。なじみではない店員さんは、「ほうじ茶ラテ」だと思うのですが、お湯は一切入れないから、違うんです。

このような、人には理解しがたいルールが結構あります(笑)。すべてにきちんとしたルーティーンがあった方が、いいパフォーマンスができそうな気がするんです。

バラ1輪をどう生けようかと考えている時間が大切。その思いは伝わるもの

――世界中で仕事をしてみて、日本人の花との接し方をどう感じていますか?

日本人は、お花は大好きなんでしょうけど、シャイなのかもしれないですね。お花を贈ったらキザだとか、メディアは照れてしまうような演出をするじゃないですか。

花を生けるということも、「センスが問われる」という方がいるけど、毎日パンを焼いてお皿に置くことも、ボウルにスープを注ぐことも、僕からしたら“料理を生けている”ということ。お皿にパンを並べるのも、花を生けるのも一緒なんです。

たとえば、パンは横にして置くものだと思っているけど、立てて出したら、「えっ?」ってなるでしょう。それと一緒だと思うんです。見せ方はいろいろ考えられる。

そして、その考えている時間…たとえば、バラ1輪をあの人のためにどう生けようかと考えている時間が一番大切なのではないか。その思いが、実はすごく伝わるのではないかと思っています。

――今後、どういうことをやっていきたいと考えていますか?

夢は、月で花の個展を開くこと。え、現実的じゃないですか?

夢はすごくデカい方がよくて、目標は低い方がいいと思うんです。みなさん、夢が小さくて、目標が高い気がします。

僕にとって目標とは、「今日は1分早く家を出て、いつもと違う道を通って駅に向かう」みたいなこと。この時期はキンモクセイが咲いているから香りを嗅いでいこう、でいいと思うんです。簡単に達成できますよね。

逆に夢といったら、「毎週ものすごく豪華に花を飾る」とか、「海外に行って、もっとすごいことをする」とか大きく持つ。

だから、夢は大きく「月で個展を開くこと」。でも、目標は、今日も桜を見に来てくださったお客様と、自分の時間が許す限り話をすること。目標は、自分次第で叶えることができる。

そうやって、日々の目標を立てつつ、大きな夢を持ってやっていきたいと思っています。