70年間開かずの金庫に挑んだ“ミスターパーフェクト”

11 月6日(水)放送のフジテレビ『林修のニッポンドリル 日本語のナゾ&開かずの金庫SP』は、人気企画「開かずの金庫」と「日本語のナゾ」、「病院のホント」の3本立て。

「開かずの金庫」では、高知県室戸市吉良川町の元老舗旅館「とみや」にある古い金庫に、天才鍵開け師・寺本龍次が挑む。

この金庫、依頼主の松本京さんの祖父が所有していたもので、母から「守ってほしい」と言い遺されたのだが、70年以上開けたことがなく、松本さんも何が入っているかわからないのだという。

“ミスターパーフェクト”の異名を持つ寺本も初めて見るメーカー「長尾」の金庫は、おそらく大正時代に作られたもの。

この金庫は、上のダイヤル錠と、下の鍵穴の二箇所で施錠するタイプ。まず寺本は、「イロハ」の23文字のダイヤル錠は、ダイヤルを回して内部の3枚の羽根を合わせる作りだとアタリを付けた。

いよいよ開錠作業がスタート。寺本はすぐに、ダイヤルの1枚目の羽根が「ヲ」で開くことを突き止めたが、ダイヤルが回りにくくなったかと思えば、ありえないほど多くのアタリ(と思われる反応)が出るなどトラブルに見舞われてしまう。

ひどいサビのため、ダイヤルの周りにくさなのか、アタリなのかの区別がつきにくくなっているとのこと。しかも、このダイヤルの組み合わせは、9万7336通り。

そこで寺本は、一度ダイヤルを諦め、金庫下部にある鍵穴を攻略することを決意。鍵穴に工具を差し込んで、内部の3枚のディスクの位置を調整していくのだが、1枚のディスクが完全に外れていて鍵としての機能を失っている(=ピッキングでは開けられない)ことが判明する。

作業開始から8時間、ピッキングで鍵を開けることを諦めた寺本は、鍵穴から工具を差し込み、すべてのディスクを落としてかんぬきを開ける方法を取ることに。

寺本は、たった2センチの鍵穴から壊れた鍵内部のディスクをすべて取り外し開錠に成功。下の鍵が無事に開いたところで、1日目の作業は終了となった。

そして翌日。前日に探りあてた「ヲ」をベースにすべてのダイヤルの組み合わせを試しても鍵が開かないことから、寺本は下の鍵穴をほんの少し広げ、マイクロスコープを差し入れて金庫の内部を探ることに。すると、ダイヤル錠自体が壊れていることが明らかになる。

どんなに優れた鍵師でも、壊れた鍵を開けることはできない。手詰まりかと思われたが、松本さんから「すべて任せる」と言われた寺本は、ダイヤル錠の下に1㎝サイズの穴を空けて、直接内部を見ながら羽を合わせるという前代未聞の方法を取ることを決意した。

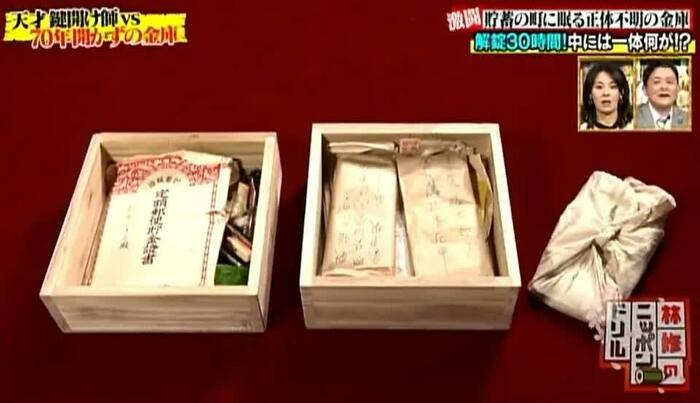

そして、トータル30時間の格闘の末、金庫に開ける穴の大きさは最低限に留めて、見事、解錠に成功!中に入っていたのは、昭和初期の保険の領収書や登記簿、農協の証券など貨幣的な価値は低いものばかりだったが、松本さんは「肩の荷が降りた」と笑顔を見せた。

「日本」の読み方「ニホン」より「ニッポン」の方が古い!?

「多くの人が答えられなかった日本語のナゾ」のコーナーでは、「“日本”に“ニッポン”と“ニホン”の2種類の読み方があるナゾ」について調査した。

国名なのだから読み方を統一したほうがいいのではないかと、過去に国会でも議論されたことがあるというこの問題には、昔の日本の発音が大きく関わっているという。

かつて日本には、現代の「ハ行」に当たる発音はなく、「パ行」に近い音(厳密に言うとphに近い音)が使われていたのではないかと言われている。しかも「日」は中国で「ニッ」と読まれることから、もともとは「ニッポン」と発音されていた可能性が高いのだ。

その後「ハ行」の発音が生まれたが、「ニッホン」は発音しづらいので、「ッ」が落ちて「ニホン」と読むようになったのではないかと考えられているそうだ。

また、読み方が統一されないのは、企業名などで両方の読み方が使われているためなのだとか。

ほか、「銅はなぜ“金”に“同じ”と書くのか」、「新橋駅のローマ字表記がSHI“N”BASHIではなくSHI“M”BASHIなのはなぜか」などの謎も解明。銅の字は当て字、新橋のローマ字表記には法則があることがわかった。