青山学院大学卒業の加藤シゲアキ率いる「ドラマ『金田一耕助』チーム」と、カンニング竹山ら「売れっ子芸人チーム」が激突した12月16日(月)放送の『ネプリーグ』。

今回、地理担当の村瀬哲史先生と現代文担当の林修先生が教えてくれた、誰かに話したくなるウンチクは?

「鏡餅」が「鏡」と名付けられたのは、お餅が丸かったから!

お餅を重ねた正月飾り「鏡餅」に、なぜ「鏡」という文字が使われるのかを教えてくれたのは、村瀬先生だ。

現代では鏡といっても様々な形のものがあるが、古代は丸い形のものが基本だった。そのため、鏡のように丸い形のお餅を重ねた正月飾りを「鏡餅」と呼ぶようになったのだという。

ちなみに、鏡餅の上に乗せるのは、正式にはみかんではなく橙(だいだい)。これは、家の代々(だいだい)の長寿・繁栄を願うという思いを、「橙(だいだい)」とかけたものだそうだ。

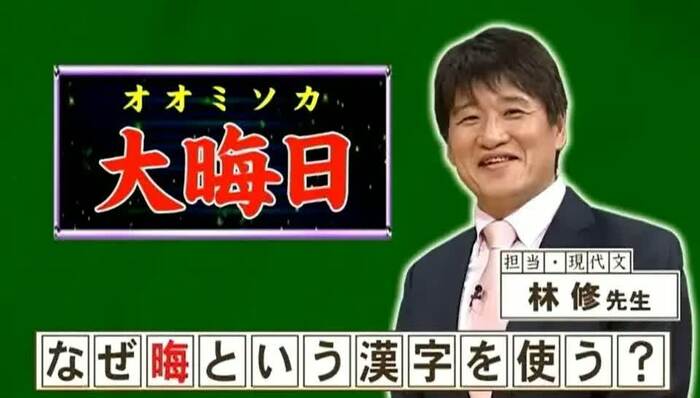

「大晦日」の「晦」の字は月の光が見えなくなる「つごもり」という意味!

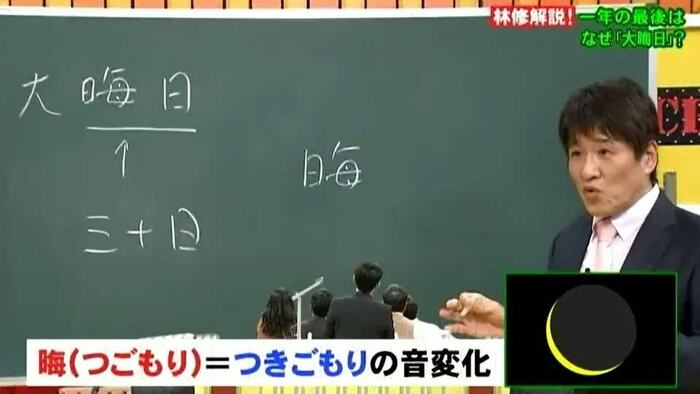

林先生が解説してくれたのは、「大晦日」の「晦」という字の由来だ。そもそも、月末を表す「みそか」は、1ヵ月の最後の日を指す「三十日」から生まれた表現で、1年最後の日を「おおみそか」と呼ぶ。

ではなぜ「晦日」の文字が当てられるようになったのだろうか?林先生によると、「晦」の訓読みは「くらい(晦い)」「つごもり」など。「つごもり」というのは、「つきごもり(月籠り)」の音が変化したもので、月の光が見えなくなる新月のころを指す。

旧暦では月末が月の見えなくなる「晦」の時期に当たるため、「みそか」にこの文字が当てられるようになったのだ。

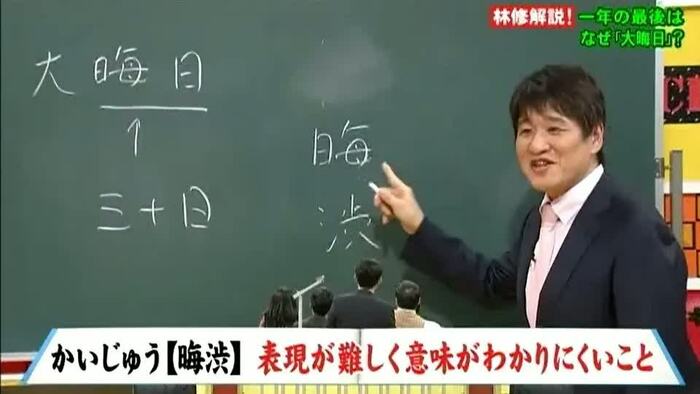

ちなみに、「晦」は林先生のお気に入りの漢字の一つだそう。自分の才能や本心を隠している様を表す「韜晦(とうかい)」や、表現が難しくて意味がわかりづらい「晦渋(かいじゅう)」という表現も、この機会に覚えておきたい。

おまけトリビア!ツナ缶とサバ缶、生産量が多いのはどちら?

「トロッコアドベンチャー」で出題された「ツナ缶とサバ缶の生産量が多いのはどちら?」という問題についても、村瀬先生がプチ解説を加えてくれた。

この問題の正解は「サバ缶」。以前はツナ缶が勝っていたが、2016年に逆転した後、一気に差が広がり、2018年にはツナ缶の生産量の31756トンに対して、サバ缶が49349トンと圧勝状態に。

サバ缶の人気を押し上げたのは、健康志向。サバには動脈硬化を抑制する効果のある「EPA」や、学力向上や中性脂肪の低下に効果的だと言われる「DHA」などの必須脂肪酸が多く含まれることから、生産量が増加したのだそうだ。