1月22日(水)放送の『林修のニッポンドリル』2時間SPは、人気企画「開かずの金庫 開錠SP」と「日本語のナゾ」の2本立て。「日本語のナゾ」では、知っているようで知らない反対語などに、Snow Manの渡辺翔太や目黒蓮らが挑んだ。

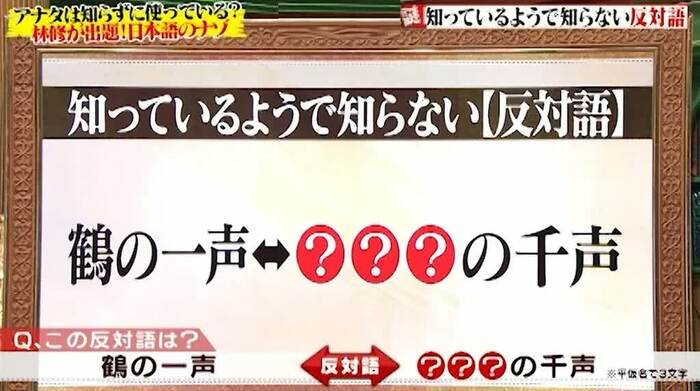

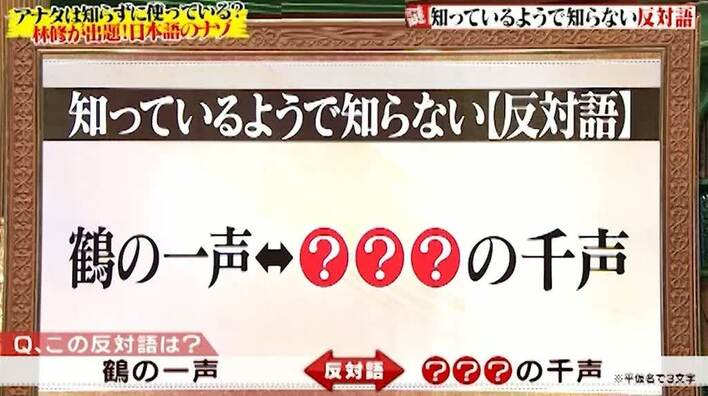

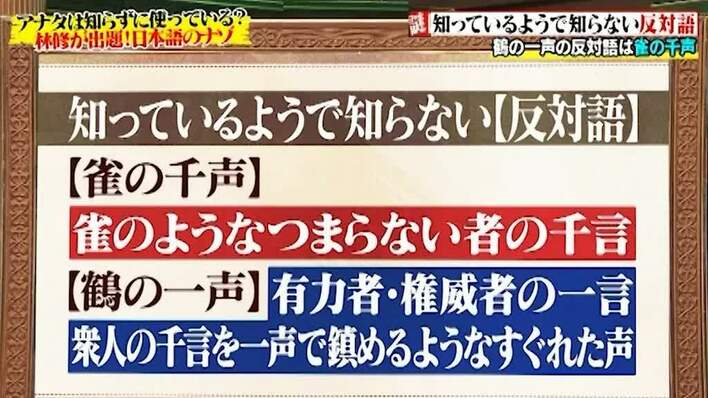

「鶴の一声」の反対語に使われる鳥の名は?

諍(いさか)いなどを有力者がひと言で収める様子を表す「鶴の一声」の反対語は、「○〇〇の〇〇声」という。「〇〇声」は「一声」に対応して「千声」が入るのだが、最初の「〇〇〇」に入る鳥の名前はわかるだろうか?

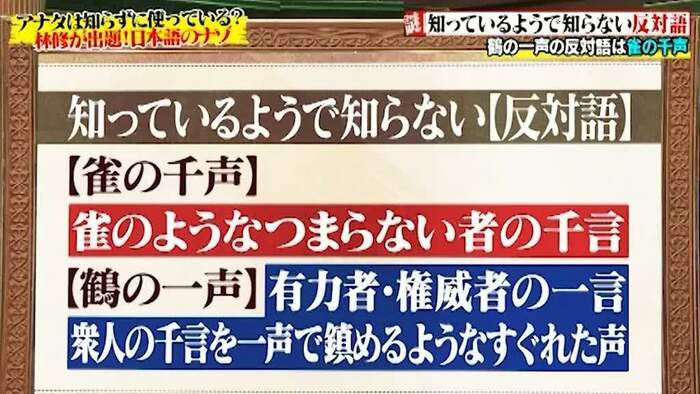

正解は、「雀(すずめ)の千(せん)声」。「雀のようなつまらない者(力のない者)の千の言葉」という意味を表し、「鶴の一声」はそういった“千声”を一言で鎮める有力者の言葉を指している。

ただし、「雀の千声」は単体で使われることは少なく、「雀の千声、鶴の一声」とワンセットで使われるので、覚えておこう。

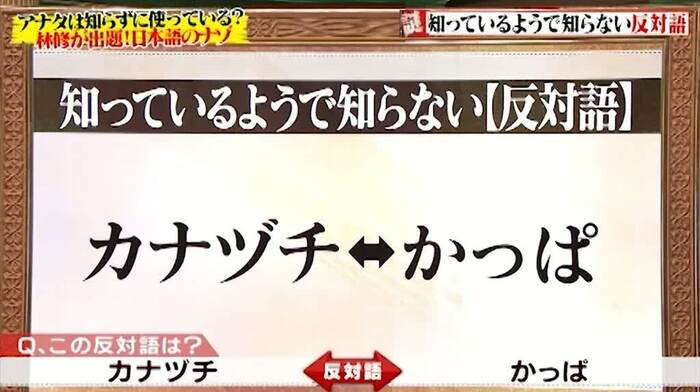

では、泳ぎができない人を指す「カナヅチ」の反対語はわかるだろうか?平仮名3文字の言葉というヒントを受けて、Snow Man渡辺は「うきわ」と解答したが…!?

正解は「かっぱ(河童)」。「河童の川流れ」(その道の名人でも時には失敗することがあるの意)という表現が示すように、河童は泳ぎが得意な人を例える表現の一つなのだ。

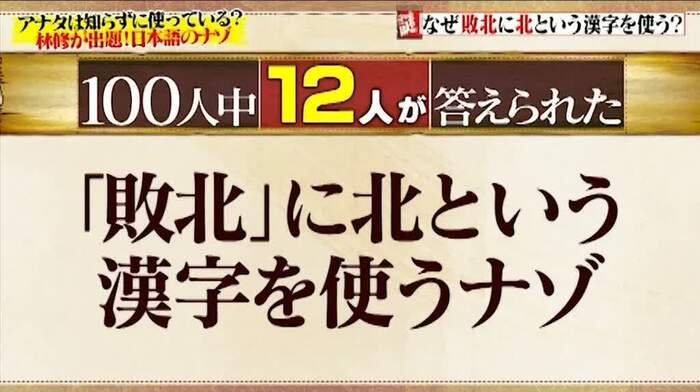

戦いで負けを表す「敗北」に方角の「北」が使われている理由とは?

「敗北」という表現には方角を表す「北」が使われているが、なぜ「北」が「敗け」とセットで使われているのだろうか?その由来には、「北」という漢字の成り立ちが関係していると言われている。

「北」は、2人の人間が背中合わせになっている形を表す漢字。もともとは方角とは関係ない「そむく」という意味を持っていて、「背を見せる→逃げる」という意味でも使われていたそうだ。現代でも「北く」は「そむく」、「北げる」は「にげる」と読むことができる。

諸説あるものの、「北」が方角を表すようになったのは、「天子南面す」という表現が根本にあるといわれている。「天子南面す」とは「中国で天子(天帝の子)は職務に就く際に南に向いて座っていた」という意味だ。

つまり、天子の背中は常に北を向いていたということ。 そこから転じて、「背中」の意味を持つ「北」が方角を表すようになったので、「北」に体を表す部首の「にくづき(月)」をプラスして「背」という漢字が生まれたのだ。

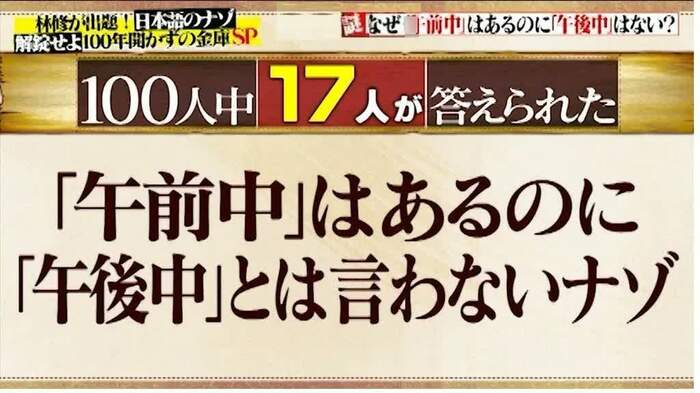

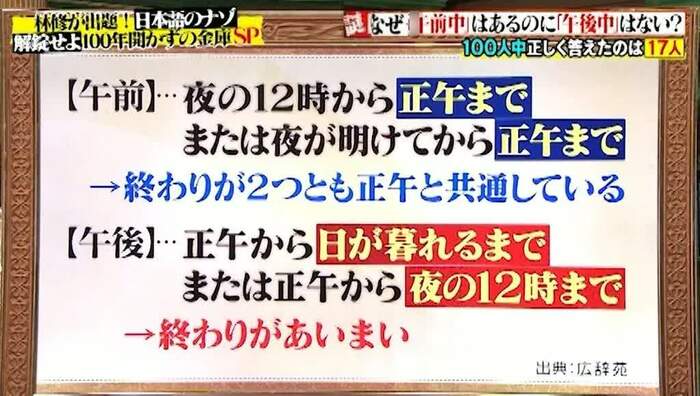

「午前中」という表現はあるのに、「午後中」がない理由は?

「午前中」に限らず、時間を表す際に使われる「中」という表現。「今日中」「今年中」「休憩中」「電話中」など、例えを挙げればキリがないが、その一方で「午後中」と言わないのはなぜなのだろうか?

その違いとは「終わりがハッキリしているかどうか」。「〇〇中」という表現は終わりがハッキリしていないと成立しないので、「正午まで」と終わりがハッキリしている「午前中」という表現は可能だ。

しかし、「午後」の終わりは「日が暮れるまで」、あるいは「夜の12時まで」と曖昧なので、「午後中」という表現はできないのだという。

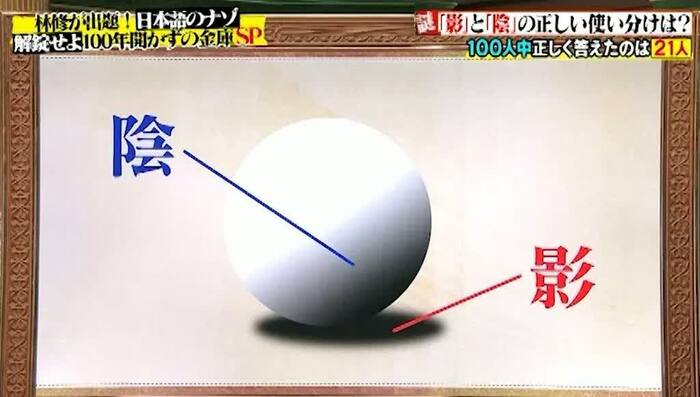

では、「影」と「陰」を正しく使い分けることはできるだろうか?「影」も「陰」も同じような意味に思えるが…。

「影」とは「光が物で遮られて現れる暗い部分」のこと。そして「陰」は「光が届かない場所」を指す言葉だ。

人の目が届かない場所で言う悪口「かげぐち」に「陰」が使われるのは、「陰」=「光や人の目が“届かない場所”」を表す漢字だからだと覚えておこう。

ちなみに、「広辞苑」で「かげ」という言葉を引くと、最初に出てくる意味は「光」。「月影」が月の光を指すように、「かげ」は光を指す言葉でもあるのだ。