荻上直子監督が、映画「川っぺりムコリッタ」で感じた松山ケンイチさんとムロツヨシさんのスゴさを語りました。

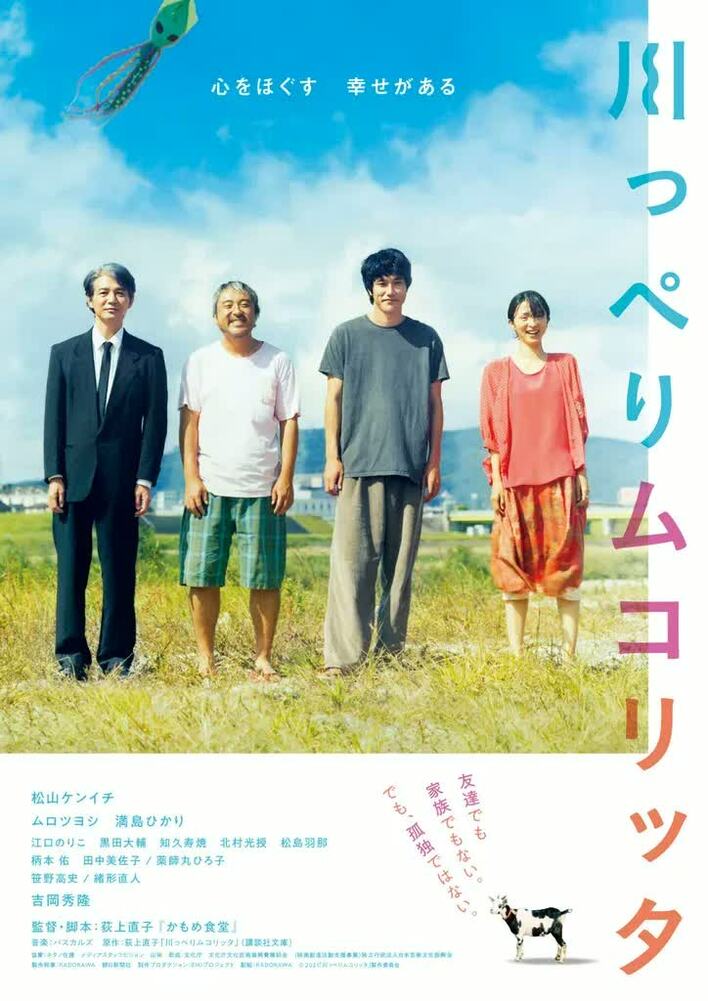

9月16日(金)に全国公開される映画「川っぺりムコリッタ」は、松山さんを主演に、ムロさん、満島ひかりさん、吉岡秀隆さんら実力派俳優が集結したハートフルな人間ドラマ。

映画「かもめ食堂」や、ベルリン国際映画祭テディ審査員特別賞を受賞した「彼らが本気で編むときは、」の荻上監督によるオリジナル脚本作品です。

北陸の塩辛工場で働き、川っぺりにあるボロアパート「ハイツムコリッタ」で暮らし始めた山田たけし(松山)。ところが、隣の部屋の住人・島田幸三(ムロ)が上がり込んできた日から、生活は一変。

人と関わらずに生きていきたいと思っていた山田は、底抜けに明るくて落ちこぼれの住人たちと関わりを持つうちに、少しずつ“ささやかな幸せ”に気づいていきます。

<松山ケンイチ×ムロツヨシ×満島ひかり×吉岡秀隆 映画「川っぺりムコリッタ」で富山の“ハイツ”に集結!>

フジテレビュー!!は、荻上監督にインタビュー。本作の誕生秘話や撮影エピソード、大きなテーマの一つである“生と死”について思うことなどを聞きました。

タイトルを決めた理由は「小さい“っ”がふたつあるとかわいらしいかなって(笑)」

<荻上直子監督 インタビュー>

──コロナ禍の影響により2021年公開予定から延期され、ようやく公開となります。今の気持ちはいかがですか?

たぶん大変なのは、プロデューサー(笑)。私としては、「ああ、1年延びたんだ。じゃあ、お客さまが戻ってくるのかな」と、ポジティブな気持ちで受け入れました。

コロナ禍で、映画を公開しても観客が入っていないという状況は聞いていましたので、むしろ1年延びたら、お客さまが入ってくれるんじゃないかなと思いました。

──「川っぺりムコリッタ」というタイトルは、個性的で響きもいいですね。どんなことを意識したのですか?

響きの狙いもあります。小さい「っ」がふたつあるとかわいらしいかなって(笑)。

──舞台を“川っぺり”にしたのはどうしてですか?

私は、多摩川の川辺に住んでいるのですが、川は毎日表情が違います。ブルーシートの小家にお住まいの方たちもいて、すごく気持ちよさそうにしている時もあれば、雨の日などで大変そうにしている時もあります。

台風で川があふれてしまう被害もありますし、ホームレスの方が流されてしまったという話も聞きます。

だけど、川の流れは人を魅了する。

主人公は「川は“死”というものが近くにあると実感できる」と思い、川っぺりのハイツムコリッタというアパートに住み始めるのです。

ドキュメンタリー番組からインスピレーションを受け、できあがった作品

──今の話にもありましたが、本作は“死”が一つの大きなテーマになっていますね。

山田はじめ、「ハイツムコリッタ」の住人たちは、みんな大切な人を失って、世の中から取り残され、ギリギリのところで生きている。「死」が身近にありつつ、庭で育てる野菜や米など、食べるということが直接「生」に繋がっていて、生と死が隣り合わせになっているような映画を作ろうと思いました。

そのモチーフが「お骨」です。火葬はもちろん海外でも行われていることですが、私たちが知っている火葬…焼いた後に骨を拾い、骨壺に納めるということを欧米人に説明したら、すごく驚かれたんです。海外ではパウダー化されて渡されることが多いらしく。

日本では、お骨を拾うというのが文化であり、弔いの儀式だったりしますよね。お骨を見た瞬間に、“生”との決定的な違いを見せつけられて、故人に対するあきらめみたいな気持ちが生まれてきて…。そういう「お骨」というものを扱ってみたいと思いました。

──そう思うようになったきっかけはありますか?

ドキュメンタリー番組『クローズアップ現代』(NHK)を見て、行き場のない遺骨あると知ったことです。遺骨をあえて電車の中に置き去りにしたり、役所の職員が元妻に遺骨を届けたら「いらないから、そんなものは捨てて」と言う方がいたり…。それを見て、物語を考え始めました。

──吉岡さん演じる溝口健一は、子どもと一緒に墓石を売って歩いていますが、そういった事実への警鐘のような意味が込められているのでしょうか?

というより、あの役柄は、私の大好きな映画「どですかでん」(1970年)の中に出てくるホームレス親子に対するオマージュです(笑)。吉岡さんはすぐにわかってくださいました。

──満島さん演じる「ハイツムコリッタ」の大家・南詩織が、夫の遺骨をかじるシーンは印象的でした。

南は、事あるごとに夫の遺骨を大切に胸に抱き、たまにいただき(かじり)、そして、骨とラブシーンをする…。亡くなってもなお夫を愛してやまない妻は、そのような行為をしても不思議ではないと思います。

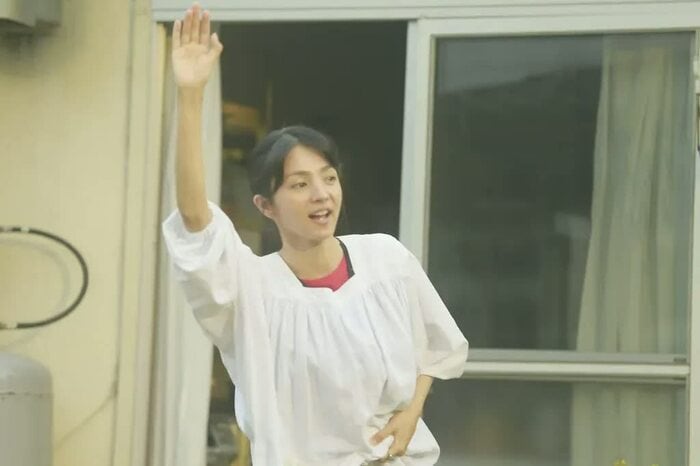

満島さんは、ふとしたときに見せる表情がとてもキレイで、心に純真の珠のようなものを持っている人だなと思いました。

登場人物は、世の中の仕組みから外れてしまった“置いてけぼりの人たち”

──監督の描く登場人物は、共通して“行き場のない人たち”という気がしますが、そういう人々を描くことにこだわりがあるのでしょうか?

確かに、世間から外れてしまった人たちを描くことが多いですね。私は、“置いてけぼりの人たち”という言い方をしています。世の中の仕組みから、置いてけぼりにされてしまった人々。

それは、たぶん自分が若い時に、アメリカに留学していて、どうしてもマイノリティであるという自覚があったからかもしれません。

日本はとかく常識や世間体という枠の中にはまりがち。私はあえて常識の中にいたくないと思っています。自分自身も置いてけぼりになっていて、どこか外れているという感じがするから、そういう人々を描いているのかもしれないですね。

──主人公の山田は、「なんで生まれてきたんだろう」と悩みながらも、お腹が空いて死にそうな時は、ご飯をガツガツ食べたり、人間味があります。キャラクターはどのように作っているのですか?

脚本を書いたら、そこからさらに一人ずつ掘り下げていって、その人物のバックボーンみたいなものを考えます。画面には映っていないけれど、一人ひとりの人生をちゃんと考えるようにしています。

でも、それを役者さんに話す時と、話さない時があって。人物設定を紙に書いて渡す時もあります。

松山さんは、脚本に対する理解力が深く、素晴らしい役者さん。頭で考えての理解ではなくて、ちゃんと体に落とし込んで演じてくださいました。

絶食して食事のシーンに臨んだ松山ケンイチのスゴさ

──主演を松山さんにしようと思った決め手はなんですか?

最初に脚本を書いて、この主人公は誰がいいだろうかと考えていた時に、ちょうどウーディネ映画祭があり、イタリアに行ったんです。そうして、夕食をとろうと席に着いたら、松山さんが前に座ったんですよ。

「これは、運命だな」と思って、絶対に松山さんにオファーしようと決めて、帰国してから改めてお願いしました。

しかも、その映画祭で、松山さんは私の映画を観てくださっていたんです。それで、「すごくよかったです」とおっしゃってくださったから、しっかり脚本を書いてオファーすれば、きっと受けてくれるんじゃないかというスケベ心もありました(笑)。

この偶然の出会いには、本当に感謝しています。

──撮影現場で印象的だった松山さんのエピソードを聞かせてください。

まず、脚本を書く時に参考資料にしたドキュメンタリーを見てもらいました。30代でホームレスになった男性を追った作品と、30代でネットカフェに寝泊まりしている男性を追った作品です。

2人とも状況は深刻なのに、ホームレスの男性は、他のホームレスの方たちと地域の清掃をしていて、ネットカフェの男性よりも希望のある目をしている。人と繋がりがあるから希望が持てるのか、ということを松山さんと話し合いました。

また、本作で最初に食事をとるシーンで、野菜をかじるカットがあるのですが、その前に松山さんは絶食してくださっていて。

私が「何日か食べないでいてもらえますか?」と言ったら、「それはもう、僕もやるつもりでした」って。それで、撮影でキュウリをかじった時に「あれは、本当においしかったです」と。

役に対する向き合い方が真摯で、素晴らしい役者さんですね。

──荻上監督の作品は食べ物がすごくおいしそうに見えるのですが、どんなこだわりがありますか?

人の日常生活を描きたいと思っています。その中で、重要な位置を占めているのが、食事なので、自然と食事のシーンが入ってしまうのです。

山田は、塩辛工場で働いて、やっと給料日が来て、白米を買います。その米を丁寧に研いで、真剣な目で水を測ってと、まるで命がけでご飯を炊いているようなシーンがあります。

炊きたてのご飯に味噌汁と、社長からもらった塩辛だけの食事。ごちそうではなくてシンプルだけど、それだけあれば生きていけるという食事。その表現には、こだわりました。

監督の言葉を真摯に受け止めたムロツヨシ

──ムロツヨシさん演じる島田も魅力的でした。俳優としてのムロさんはいかがでしたか?

島田は、普段はヘラヘラしていて、図々しいけど、実は心の中にずっと重いものを抱えているという、とても難しい役だったと思います。

はじめは何度もテイクを重ねました。というのも、ムロさんは、人を喜ばすことが好きなエンターティナーなので、他の役者さんやスタッフに気を使いすぎるところが見えたんです。

それで、はっきりと「今までのムロツヨシは見たくない」と言って、人に気を使う部分を全部なしにして、「とにかく役者として、この役に向き合ってください」とお願いしました。私としては、“”テレビで見るムロさん”はいらなかったんです。

「まだテレビのにおいがするんです」とか、すごくひどいことを言ってしまったので、たぶん傷ついていたと思います。

でも、それを真摯に受け止めて、すごく努力しているのが見え、ちゃんと島田という人として存在してくださいました。それをやり抜いてくれたことに、感謝しています。

“死”を意識し始めたのは、大人になった証拠

──炊きたてのご飯や、お風呂上がりの牛乳など、日常から小さな幸せを見つける大切さを感じる本作。監督が小さな幸せを感じるのは、どういう時ですか?

やっぱり、毎日お酒が飲めることでしょうか(笑)。

今の質問で思い出したのですが、この物語を作る時に、お骨とか死などが頭の中にずっとあって、これらをどうしようかと悩んでいる時期がありました。そんなある日の夕暮れ時に、フォークロックバンド「たま」の知久寿焼さんが30年以上前に作った「夕暮れ時のさびしさに」という曲を思い出して。

この歌は何を歌っているのだろうと思って調べてみたら、すごく面白い歌詞だったんです。夕暮れ時のさびしさに牛乳が似合う、とか、一人でお米を研いでいる、とか、お坊さんが風船ガムを膨らませて空を飛んでいく、といった独特の歌詞で。

その歌詞を見た時に、この物語がバーッと広がって、一気に書けていました。

──監督は前作の「彼らが本気で編むときは、」を、ご自身の“第二章”だとおっしゃっていました。本作はどんな作品ですか?

年を重ねてきて、“死”を意識しはじめたということは、私自身が大人になったのかなと思います。

──本作では、死や現代社会の闇を描きつつも、どこか温かい空気が漂っています。そういうことを意識してますか?

どんなテーマの作品であっても、私が作るのならば、自分なりのユーモアみたいなものは絶対に出したいと思っています。

テーマ自体は、お骨や死という暗いイメージがあるけれど、それをどこか笑いに持っていくとか、温かいイメージにするということは意識しました。

それは、デビューしてからずっとそうですね。そう思ったことの一つは、アメリカに留学している時、英語がしゃべれないアジア人でみんなにあまり相手にされなかった私が、脚本の授業で書いた脚本を見せたらみんながワーッと笑ってくれたことがあって。

その時、自分のユーモアはたぶん世界共通で笑ってくれるものがあるんだと、すごく自信になったんです。だから、どんな作品にもユーモアはちゃんと入れるようにしようと思っています。

撮影:今井裕治

映画「川っぺりムコリッタ」は9月16日(金)より全国公開

配給:KADOKAWA

©2021「川っぺりムコリッタ」製作委員会

最新情報は、映画「川っぺりムコリッタ」公式サイトまで。