“お魚王子”こと、岸壁幼魚採集家の鈴木香里武(すずき・かりぶ)さんが、溢(あふ)れんばかりの“幼魚愛”を語りました。

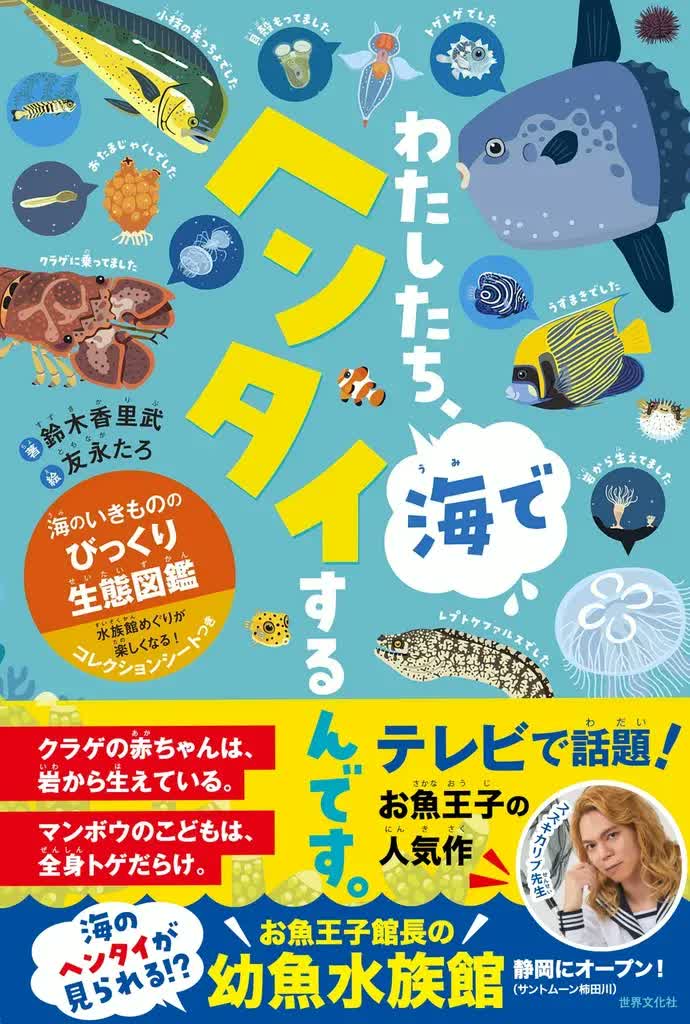

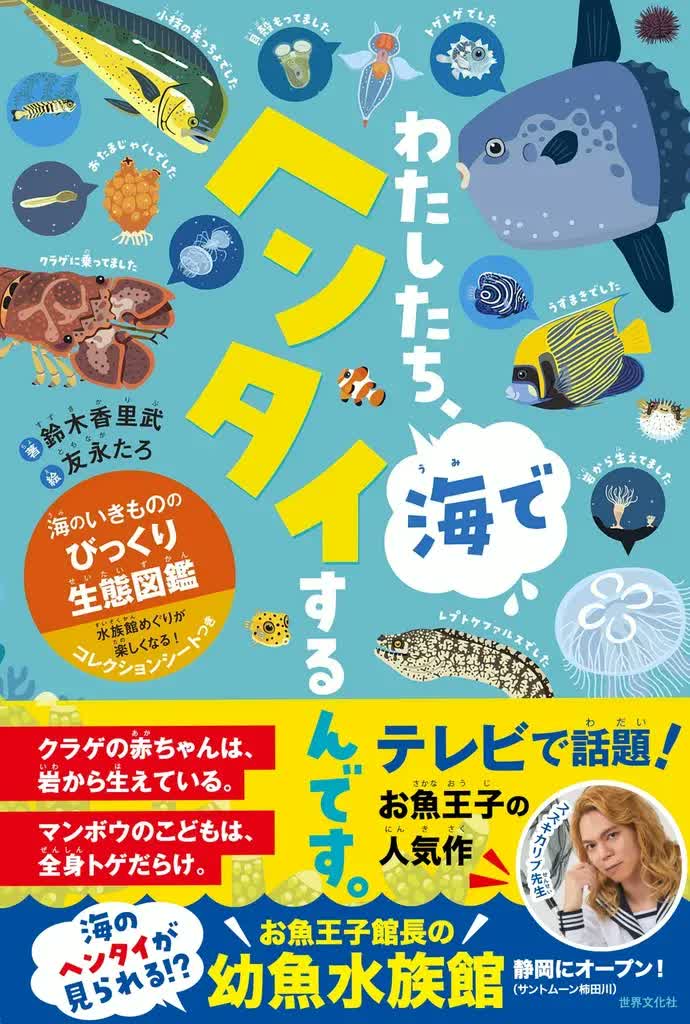

魚たちが成長とともに姿を変えていく様子を紹介した著書、「わたしたち、海でヘンタイするんです。―海のいきもののびっくり生態図鑑―」(世界文化社)がロングセラーに。そして、7月には世界初の「幼魚水族館」を静岡県駿東郡清水町にオープンした香里武さん。

知られざる幼魚の魅力とは?夏休みの自由研究にもぴったりな幼魚の採集・観察方法、幼魚水族館への思い、“好き”を仕事にするヒントまで、たっぷりインタビューしました。

「小さな体の中に壮大なロマンが詰まっている」

――まずは、あまり聞き慣れない「幼魚」について教えてください。

厳密な定義はありませんが、魚は卵から生まれるとまずは「仔魚(しぎょ)」になります。これは人間でいうと「新生児」のようなもので、ほとんど泳ぐ力はなく漂(ただよ)って生活している状態です。そこから成長すると「稚魚(ちぎょ)」になりますが、それでもまだ泳ぐ力は弱い。だいぶ泳げるようになってきて、人間でいうと小学生くらいになったイメージが「幼魚」になります。

しかし、泳ぎ回れるようになっても、まだ体が小さいので、いろいろと工夫をしないと敵に狙われてしまうという段階です。 そこからさらに成長して子孫を残せるような体になると「成魚(せいぎょ)」になります。成魚の姿は知っていても幼魚時代の姿はあまり知られていないし、成魚になるとがらりと姿を変えてしまうパターンも多いんです。

――香里武さんの思う幼魚の魅力とは何なのでしょうか?

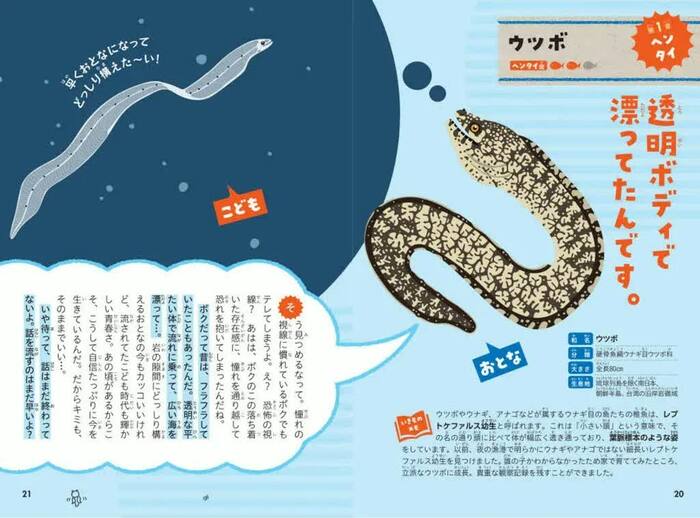

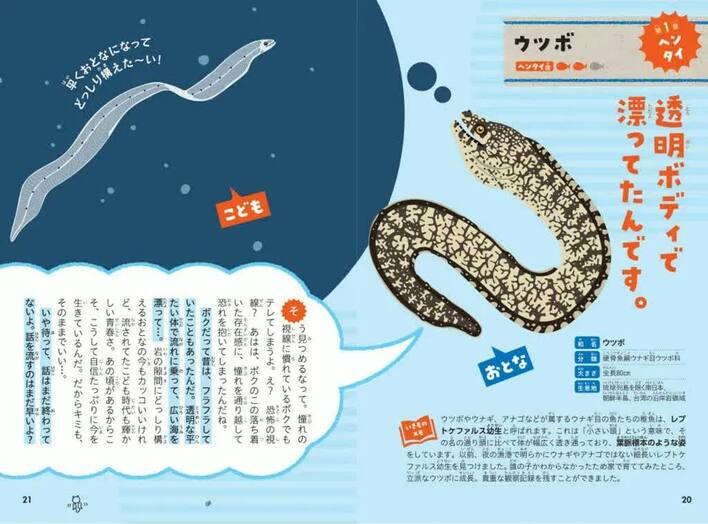

1番は、小さな体の中に壮大なロマンが詰まっている「生き様のかっこよさ」かなと思います。体が小さく、ポツンと浮かんでいたらすぐ敵に見つかって食べられてしまうので、何かに擬態して魚っぽくない姿にしてみたり、トゲトゲになって飲み込まれないようにしてみたり、透明になって身を隠してみたり…いろいろな方法で進化して今の姿になっています。

“十種十色”の生き方があって、こんな小さな体の中に身を守る方法がギュッと詰まっている。そこが僕が思う幼魚の1番の魅力です。

――そんな幼魚をたっぷり紹介した書籍では、絵本のようにかわいらしいイラスト、文章も魚類がしゃべっているようなテイストで楽しい内容になっています。

幼魚を擬人化することで人間模様にも共通するところがあると思ってもらえるように、“幼魚目線”で文章を書いています。僕がこれまで幼魚に触れ合ってきた中で、「この子だったらこんな感じのキャラなんじゃないか」と、考える作業が楽しかったですね。

――この本のおすすめの役立て方を教えてください。

水族館にこの本を持って行って本物に出会ってほしいです。水族館めぐりが楽しくなるように、全国の水族館リストと、出会った幼魚をチェックできる「コレクションシート」もついているので、合わせて楽しんでもらえたらうれしいです。

紹介する幼魚を写真ではなくイラストにしている理由は、赤ちゃんの頃の姿がまだ写真に収められていないとか、小さすぎて拡大してもよくわからないというパターンがあるので、しっかりと構造がわかるよう、友永たろ先生に描いてもらっています。

本物ってどうしてもヒレを開いてくれなかったり、隠れてしまったりと、見にくい場合もあるので、「実はこんな体の構造しているんだ」というのを絵と見比べてもらえたらと思います。

幼少の頃からの夢が叶った!世界初「幼魚水族館」をオープン

――7月7日に、念願の「幼魚水族館」を静岡県駿東郡清水町にオープンし、館長に就任しました。

自分の水族館を作ることが幼少期からの夢でした。それも最も愛する存在である幼魚を中心にできたので感無量です。

両親が魚好きなこともあり、0歳から漁港に通い、「片手に哺乳瓶・片手にタモ網」のような環境で育つ中で、1番身近に出会えた存在が幼魚だったんです。たまたま身近にいた幼魚にのめり込み、知れば知るほどその生き様に感動してもっと知りたくなって…という感じで“幼魚愛”をこじらせていきました。この幼魚水族館は、そんな僕の30年間の思いを詰めたものになっています。

――来館者の反応はどうですか?

「小さい魚だから見にくい」「地味だ」とか、そういうことを言われたら悲しいなと思っていたんですが、皆さん小さいからこそ近くでじーっと見てくださる。「幼魚って何?小さい魚でしょ?」みたいなことを言われて見向きもされなかった存在が、今やそれを見に、わざわざ足を運んでくれることに胸が熱くなりました。「幼魚、幼魚」と言い続けてよかったって(笑)。

――展示する上で、幼魚ならではの苦労はありますか?

幼魚ってとってもデリケートなんです。例えば水温が1℃変わっただけでも人間でいう10℃くらいのダメージを受けるし、水質がちょっと変わってもだめだし、水流が強すぎると泳ぎ疲れちゃう。成魚以上にいろいろな工夫が必要で、気を遣う点が多いんです。餌も生きたプランクトンしか食べない種類もいるので、毎日プランクトンを孵(ふ)化させて与えないといけないので、飼うのは本当に大変です。

――幼魚水族館ならではの、こだわったポイントを教えてください。

漁港を再現したコーナーがあります。僕らがいつも上から覗いている漁港に、ドボンと潜ったらきっとこんな世界が広がっているだろうと。人工物である岸壁があってコンクリートの壁があって、海面には自然由来の海藻が浮かんでいて、岸と漁船を繋ぐ係留(けいりゅう)ロープがあって。

そして下を見ると、残念なことに海洋ゴミがある。そういう自然と人工物の融合した不思議な世界、その世界をうまく利用して生きている幼魚たちのありのままの姿を見てもらいたいなと思い、そんな特徴的なコーナーを作りました。でも幼魚を主役にしているという時点で世界初なので、ほかでは見られない水族館になっていますね。

普通だったら汚いので海洋ゴミも見せたくないところではありますが、リアルな海の姿を見せたかったので、あえて展示しています。環境にとっては悪いゴミなのに、それさえも身を隠すために利用する幼魚たちがいる。ビニール袋の下にくっついている子、ペットボトルや空き瓶の中に入っている子もいる。

漁港は海洋ゴミ問題を考える入口としても、とてもわかりやすい場所なんです。子どもたちに説明するときにも、ゴミですら利用する幼魚のたくましさとか、健気(けなげ)な生き様というものを通して考えてもらうと、目の輝きが違うんです。

例えばタモ網を持って「ゴミをすくいましょう」ではなく、「幼魚をすくいにいきましょう」と声をかける。幼魚って泳いでいると素早いけれど、ゴミごとすくえば取りやすいんです。それで幼魚を観察して、帰るときにゴミを捨てる、そんなほんのちょっとのことで意識は変わるし、その積み重ねでちょっとずつ海がきれいになる。そういう意識が芽生えてくれば、「義務ではないSDGs」が長続きするんじゃないかなと思うんです。

幼魚採集で身につけた“特殊能力”と香里武流・幼魚観察方法

――幼魚を採集されている様子は香里武さんのYouTubeチャンネル(「鈴木香里武オフィシャルチャンネル」)でも公開されています。漁港に這(は)いつくばっている姿が印象的ですね。

漁港は囲まれているので、幼魚たちが生息しやすい場所なんです。そこに、ベターッて這いつくばって1時間とかそのままのポーズで幼魚を待っているので、通りがかりの人に心配されますね。はたから見ると変な人だと思います(笑)。

――採集した幼魚はどのように観察するのでしょうか?

タモ網で採集したら、透明な観察ケースに入れてマクロレンズを使って撮影しています。ケースに入れて空を背景に写真を撮るときれいでおすすめですし、透明の生き物だったらケースの背景を黒くすると結構きれいに見えます。僕は、マクロレンズで大量に写真を撮って、奇跡の数枚をピックアップしています。

実際に飼うとなると、海水の水槽を立ち上げて塩分濃度を管理して、水槽と同じくらいの大きさのろ過装置が必要になります。飼うにはハードルが高いので、観察したらリリースするのが良いかと思います。

――とても小さな幼魚ですが、ちゃんと目で見てすくっていますか?

見えてすくっています。海面には光の反射があるので、その下にいる幼魚の姿は普通では見にくいんです。「偏光グラス」というサングラスをかけるとちょっと見えるようになるんですけれども、自分の目が偏光グラスに進化してキラキラの水面の下が見えるようになるのに20年かかりました。

もうひとつは、「違和感察知能力」を磨いたことです。幼魚って大きな魚みたいにどーんと泳いでいるわけではなく、枯葉や海藻に擬態してみたり、透明になってみたりと、いわゆる“魚の姿”で見えるわけではないんです。

「あの辺がもやっと動いた気がする」とか、「あそこに隠れていそうな気がする、自分だったらあそこに隠れる」といった違和感で探し始めると急に姿が浮き出てくるんです。と言っても、1、2cmと小さいので、その違和感に気付けるようになるには時間が必要でした。20歳を過ぎたあたりから、まず見えないだろうと思っていたものが見えるようになりました。

でも、全部が全部見えにくい魚ではないので、漁港という身近な世界に、「こんなに幼魚パラダイスが広がっていたんだ」という気づいてもらう、それだけでも大きな発見なのかなと思いますので、ぜひ覗いてみてもらいたいです。

鈴木香里武の好きな幼魚ベスト3を発表!

――香里武さんの「好きな幼魚ベスト3」を教えてください。

まずは、カチカチの硬い骨格に覆われている「ミナミハコフグ」です。四角く黄色い体に黒い点々模様がサイコロみたいで、すごくかわいらしい。体がカチカチだし、毒を出すこともできるので鉄壁の守りなんですけれども、唯一の弱点が目玉なんです。なので黒目と同じサイズの黒い斑点を全身にまとって、どこが本当の目なのか分からなくしている。

おしゃれでやってるわけじゃない、意味のある形なんです。大きくなると強い魚なので、幼魚時代だけに斑点模様があるという、幼魚ならではの生き様がいいですね。

そして、クラゲにくっついている生活している「クラゲウオ」や、「カツオノエボシ」にくっついている「エボシダイ」も大好きです。彼らは深海魚で、小さい頃は浅瀬で暮らしていて、身を守るために毒クラゲをお家として選びます。

クラゲの毒を怖がって大きな魚は寄ってきませんが、自分もクラゲの毒にやられてしまう可能性もある。まさに命がけで命を守る“勇者”、これまたかっこいい生き様ですよね。クラゲにくっついているので、観察される機会がすごく少ないし、成魚になるとかなり深いところまで行っちゃう。まだまだ研究が進んでいない、謎多き未知の存在です。

最後は、「ナンヨウツバメウオ」。成魚は銀色でスペード型のすごく立派な魚なんですけれど、幼魚の頃は全然違う姿をしていて、茶色の二等辺三角形みたいな形なんです。海面に体を横向きにしてただようと、オレンジ色の枯葉そっくりに見えるんです。

海上から狙ってくる海鳥の目をごまかすために枯葉に擬態しているんですが、完成度がすごいんですよ。進化の過程で、彼らの祖先がどこかで枯葉を見て「これだ!」って瞬間があったのかなとか、そんなことを考えると壮大な物語だなと思います。

ちゃんと落ち葉が浮かぶ季節を狙って彼らは出てきます。陸上と海中の季節がつながっていて、それを敏感に感じて生命のタイミングを合わせてくる、これが神秘的な部分ですね。

「魚の世界に触れ合うきっかけを作りたい」

――私生活が謎に包まれていますが、普段はどのように過ごしていますか?主な1日の過ごし方を教えてください。

お休みの日も魚を追いかけていて、仕事もプライベートもごちゃまぜなんです。例えば海に行く日は、1日中漁港に這いつくばっています。昼間から覗き始めて、夕方には現れる魚が変わりますし、夜になると全然違うプランクトンが現れるので、気づくと翌日の昼頃になっているパターンも。

家にいるときは、最近は幼魚水族館で展示する魚名板のイラストを描いたり、プランクトンを孵化させて幼魚たちに餌をあげたり、水槽のコケを磨いたり、常に魚と関わっています。

――まさに、好きなことが仕事になっているんですね。

そうですね、好きなことを仕事にするためには大きく2つの条件があると思っています。ひとつは「異常なほどやること」。周囲からなんと言われようが、笑われようが、馬鹿にされようが、気にせず目もくれずにやり続ける。

もうひとつは、見守ってくれる大人の存在かなと思っています。自分ひとりで信じてやり続けるのはやはり限界があるから、そんなときに周りでその活動を面白がって見守って言葉をかけてくれる大人、僕は“人生の師匠”と呼びますが、そういう師匠たちがいるといないのとでは全然違うんじゃないかなと。

僕が好きなことをこうして仕事にできているのは、師匠に恵まれたからだと思っています。

――これからの夢、展望を教えてください。

大きな夢だった水族館ができたので、これをスタート地点として、幼魚をブームではなく文化として認められるように、幼魚文化をこの水族館で作っていきたい、これが当面の目標です。作りたい水族館もまだいくつかあります。 あとは、ファッションと魚を結びつけた新しい概念を作りたいという思いがあります。

僕は心理学として、魚の癒し効果を研究しているので、魚のヒーリング要素をとり入れた“魚ファッション”を作りたい。魚の色、形、模様のすべてに意味があって、「こういう場面ではこういう柄がいい」という紐(ひも)付けができるんです。そういう心理学のデータを最大限に利用したいんです。心理学にせよ幼魚にせよファッションにせよ、魚の世界に触れ合うきっかけをいろいろなところに作っていきたい。

今は情報がたくさんあるので、興味さえ持ってしまえば知識は自分で深めていけますが、いつどこできっかけを得るのかということがすごく大事だと思うんですね。魚に興味がある人にしか伝わらないなのではなく、ファッションや音楽やいろいろな分野と組み合わせて、コラボレーションさせることによって魚の世界への入口を広げていく、それが自分のやりたいことです。

<幼魚水族館>

静岡県駿東郡清水町伏見52番地1

サントムーン柿田川 オアシス 3階

営業時間 10:00~19:00(最終入館 18:00)

7月23日(土)〜8月31日(水)迄はサマータイム実施中

詳細は幼魚水族館オフィシャルサイトへ

「わたしたち、海でヘンタイするんです。―海のいきもののびっくり生態図鑑―」

著/鈴木香里武 絵/友永たろ 発行/世界文化社

詳細はこちらへ