少女まんが雑誌「りぼん」(集英社)が創刊65周年プロジェクト「りぼんのりぼん」の一環として、期間限定のポップアップストア「りぼんのおみせ in Tokyo」を、東京原宿のbase yard tokyo(ベースヤードトーキョー)にて3月6日(金)~20日(金)まで開催している。

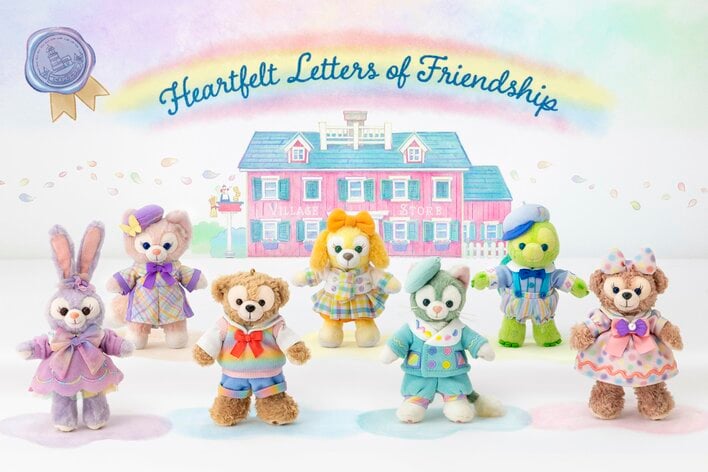

「りぼん」を読んで育った“りぼんっ子”には馴染み深いマスコットキャラクター「りぼんちゃん」や「りぼん」のロゴをモチーフに、新進気鋭のアーティストや企業とコラボレーションした雑貨や文房具、ファッショングッズを中心としたオリジナルアイテムを販売。洗練された中にも“りぼんっ子”がときめく要素が盛り込まれたラインナップが店内に並ぶ。

「すべての“りぼんっ子”たちが、あのころの憧れにいつでも立ち帰れる場所であり続けたい」という、集英社「りぼん」相田聡一編集長にフジテレビュー!!がインタビュー。「りぼん」が愛され続ける理由とは?そして多様化が進む社会で少女まんが雑誌「りぼん」が歩む道とは?

「ジャンプ」と「りぼん」は表裏一体

相田聡一編集長インタビュー

――「りぼんのりぼん」プロジェクトの企画意図を教えてください。

「りぼん」は2020年8月3日で創刊65周年を迎えます。雑誌の読者ターゲット層は変わらず小中学生くらいの女子ではありますが、過去の読者や、ずっと「りぼん」を応援してくださる方も多く、愛され続けている長い歴史があります。

「りぼん」という雑誌そのものの価値として、65周年を記念してそういった方々を繋ぐような展開で盛り上げていければと、このプロジェクトが企画されました。

――昨年から全国で巡回開催された「特別展りぼん 250万りぼんっ子大増刊号」の反響は影響していますか?

「特別展りぼん」の影響はとても大きく、考えていた以上の大きな反響がありました。過去のまんが作品の展示が中心ではありますが、今よりも「りぼん」が部数的にも元気だった時代の作品が展示されていることもあり、来場者数も多く物販もとても好評です。

その成功があって我々としても「りぼん」の歴史が持つ力、それはもちろん作家と作品の力ですが、「りぼん」を愛してくれている方がこんなに多いんだなと実感するきっかけになったのは確かです。

――長い歴史を持つ「りぼん」の中で、相田編集長が影響を受けた作品を教えてください。

たくさんありますが、子どもの頃にすごく読んでいたのは、『有閑倶楽部』(1981年/一条ゆかり)や 『星の瞳のシルエット』(1985年/柊あおい) などです。「りぼん」本誌は親戚の家で読ませてもらい、自分でもコミックスを集めたりしていました。

『有閑倶楽部』は登場する6人のキャラクターの個性がそれぞれとても魅力的で、巻き起こる事件もホラーやミステリー的な要素があったり、「少女まんががこんなことをやっている!」という驚きと面白さがありました。

一方で『星の瞳のシルエット』は中高を舞台に恋愛模様が描かれる、“ザ・少女まんが”といった感じで、もちろんストーリーも丁寧に描かれているし、主人公のカップルといつも一緒にいる周りの仲間たちとの関係性がすごく良くて。またその仲間たちの恋模様も描かれていたりと、男ながらも憧れるリアリティを感じていましたね。

――相田編集長は集英社に入社後、少年まんが雑誌である「週刊少年ジャンプ」に配属され、2018年に少女まんが雑誌「りぼん」編集長に就任しました。「ジャンプ」と「りぼん」の違いは感じますか?

「ジャンプ」と「りぼん」に男女の差はあれど、ターゲットとなる年齢層や雑誌が持っている理念が近いので、本質は似ているなと思っています。「ジャンプ」も時代とともに変容はしていますが、根っこはやはり小中学生の心に刺さる内容を目指していますし、そこに根差さないと意味がないと思います。「ジャンプ」と「りぼん」がやっていることは表裏一体です。

「りぼん」も「ジャンプ」も、この雑誌を好きで「描きたい」と思ってくれる作家が自然に集まってきてくださっています。雑誌に力があって歴史があって、過去の名作があって、そこに続いていきたいと作家さんも思ってくれるということなのではないでしょうか。

だからこそ「りぼん」の伝統は消えないようにしないといけないと思っています。作家も現場の編集者も目指すところは一緒なので、雑誌を異動しても意外ととまどいはなかったです。

多様性が求められる時代、広い世代に刺さった『さよならミニスカート』

――“女の子・男の子はこうあるべき”ということが当てはまらない時代ですが、少女まんが雑誌の「りぼん」としてはどう考えていますか?

「りぼん」はもちろん少女まんが雑誌ですし、読者ターゲットは小中学生の女の子を目指していますが、実際に掲載されている作品の中身は多種多様です。

昔から色々な作品が掲載されているし、ステレオタイプな女性らしさではなく、多種多様な価値観に対応できるというか、様々な価値観を提示できている雑誌だと思っています。そこは今も昔も本質的に変わっていません。

――多様性というところで、『さよならミニスカート』(牧野あおい/2018年9月から連載、現在休載中)は、時代的にも“自分らしくあること”という流れを牽引した作品のひとつであると思いますが、編集長はどのように捉えていますか?

『さよならミニスカート』もそういった「りぼん」の流れから自然に出てきた作品だと思っています。作家の牧野あおいさんも担当編集者も「りぼん」が好きで、まずは「りぼん」読者を中心に読んでもらいたいと思って作った作品で、特別な作品を作ろうとしたというわけではないんです。そこは過去の作品の流れと同じだと思います。

高校1年生の仁那(にな)が女子で唯一制服のスカートをはかずにスラックスで登校する理由と秘密とは?心の深淵に迫る話題作

今、まんが雑誌からは少し読者が離れているという状況です。多くのファンを持ち、歴史もあるまんが雑誌が今の読者に刺さっていないというのは正直悔しい気持ちがあります。

「りぼん」は小中学生向けの雑誌だろうというイメージが固定化されてしまって、我々が誰が読んでも面白いと思ってもらえる作品ができたと世に送り出してもイメージが先行して手に取ってもらえないという認識のズレも感じています。

なので、こういった『さよならミニスカート』のような、幅広い方に刺さる作品は「りぼん」読者に向けてのみ宣伝をするのではなくて、かつての「りぼん」読者だったりまんが好きな方に向けて発信することも必要だと思っています。

――「りぼん」読者以外にも作品を届ける施策のほかに、小学生を対象にした「りぼん小学生まんが大賞」といった未来へ向けての取り組みもされていますね。

「りぼん小学生まんが大賞」は、小学生に向けたまんがスクールで、もう10年以上続けています。「りぼん」を愛してくれている人が描き手になるという良い伝統の流れが、小学生くらいから続いてくれるといいなという理想というか希望のもと開催しています。

実際にこのスクール出身の作家もいるので、未来を担う作家が出てくる可能性はあると思っています。たくさんの応募作が届きますし、これからも「まんがを描くのは楽しい」という気持ちを大切に育てていきたいです。

――最後に今回の「りぼんのりぼん」コラボグッズの中から、相田編集長のおすすめ教えてください。

たくさんありますが、「りぼん」のロゴをフォント化した商品ですね。「りぼん」のロゴや「りぼんちゃん」マークを使用した商品は結構ありますが、「りぼん」のロゴ自体を使っているというのは新しいなと思っています。

アートディレクターの下浜臨太郎さんとフォントメーカー会社Fontworksの協力によって制作された「りぼん」フォントは、LINE絵文字としても3月13日(金)より販売が開始するという。

“250万乙女のバイブル”として多くの人に影響を与えてきた「りぼん」。愛され続け、かつての愛読者だった少女たちの心に刻み込まれている“りぼんっ子”DNAをワクワクさせてくれる「りぼんのりぼん」プロジェクトは現在第3弾まで発表。以降も「りぼん創刊65周年プロジェクト」公式TwitterとInstagramアカウントで発表するそうだ。

【「りぼん」創刊65周年記念「りぼんのおみせ」in Tokyo 】

開催期間:2020年3月6日(金)~20日(金)12:00~21:00(日曜のみ11:00~20:00)

開催場所:base yard tokyo(ベースヤードトーキョー)東京都渋谷区神宮前6-12-22

公式Twitter:@ribon65th

公式Instagram:@ribon65th