「嚴島神社」で見つかっているという、定説を覆す新発見を調査しました。

6月15日(水)放送の『林修のニッポンドリル 学者とめぐる世界遺産!軍艦島・日光東照宮・嚴島神社』では、世界遺産「嚴島神社」の謎を調査しました。

宮島の対岸の「地御前神社」の柱に隠された謎

1996年に「世界文化遺産」に登録され、現在、大鳥居が70年ぶりの大規模保存修理工事中の「嚴島神社」を案内してくれたのは、県立広島大学の秋山伸隆名誉教授。

秋山先生は、まず「嚴島神社」のある宮島の対岸にある「地御前神社」を紹介。

「嚴島神社」のある「厳島(宮島)」は「神を斎(いつ)き祀(まつ)る島」という語源の通り、島自体をご神体と考え、人があがることが許されませんでした。

古い時代は、対岸の「地御前神社」の付近から島を拝んでいたといわれています。

また、江戸時代までは「地御前神社」の前まで海が続いていました。

今でも「管絃祭」という神事では、「嚴島神社」から「地御前神社」に向けて船が出るのですが、「地御前神社」の柱が途中で切れたようになっているのは、ここに船を横づけにして、綱を引っかけつないでいたからなのです。

豊臣秀吉が建てた「豊国神社」の新説

宮島にある豊臣秀吉が建立を命じた「豊国神社」には、明治時代に「嚴島神社」の大鳥居を再建するために作られた、大鳥居と同じ高さの16mのものさしが現存しています。

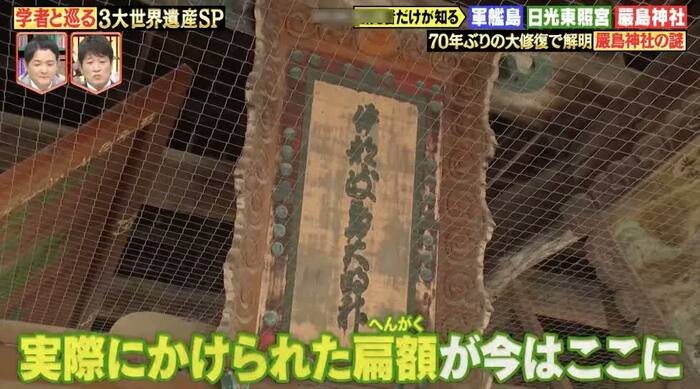

現在の大鳥居の一代前の、江戸時代に建てられた大鳥居にかけられていた「扁額(へんがく)」も、すぐそばで見ることができます。

「豊国神社」は外壁がなく、天井裏もむき出しの状態のため、秀吉の死により建設が中断され、未完成のままだと言われてきました。

しかし、「今の状態が完成形」だというのが秋山先生の主張です。

屋根には、「天正17年」(1589年)と書かれた鬼瓦が。この鬼瓦が作られてから、秀吉が亡くなる1598年まで、壁を作らずに放置するはずがないというのがその理由。

秋山先生は、ここで僧侶がお経を読んだときに、壁や天井がなければ島内に声が広がるので、あえて壁を作らなかったと考えているそうです。

修復中の大鳥居で大発見

平安時代後期に、平清盛によって造られたといわれる「嚴島神社」の大鳥居は、850年の歴史のなか、台風による倒壊などがあり、現在8代目だと言われてきました。

しかし、今回の修復のために過去の文献を再調査したところ、9代目ではないかと解釈できる資料が発見されました。

平安後期に建てられた初代と、鎌倉後期に建てられた2代目の間となる、1223年から1240年ごろに、2代目が造られていたかもしれないのだそうです。

その大鳥居が潮で流されないように、大鳥居の屋根には、4tの重石が入っているのですが、石の一つひとつにお経の文字が書かれていると言われてきました。

しかし、現在の大鳥居は「神仏分離」が進んでいた明治時代に造られたもの。

秋山先生ら否定派は、仏教のお経を書いた「経石」を鳥居に入れるはずがないと主張してきました。

今回の修復工事で大鳥居の屋根の中から石を取り出したところ、お経は書かれていなかったことが判明。長年の論争に決着がつきました。

秋山先生は、国宝である平舞台の海側にある「左楽房」の柱にも注目。

柱には何ヵ所か横線のような傷が刻まれていますが、何の印なのでしょうか。

これは、過去に高潮が押し寄せた高さを示す記録だといわれています。

これまで数々の災害に見舞われてきた「嚴島神社」ですが、本殿は高潮で破壊までの被害を受けたことがないのだとか。

海にせり出した独特の形状は、本殿を守る防波堤になるように計算されているというのです。

「嚴島神社」は、先人たちが知恵を絞り残してくれた、まさに国の宝といえる神社でした。