株式会社DeltaX(本社:東京都千代田区、代表:黒岩 剛史)が運営する塾選びサービス『塾選』は、「模試に対する中学生の意識」について調査しましたので概要をお知らせいたします。

模試の結果が、中学生の高校受験への“意識”や“行動”にどれほど影響を与えているか、ご存じでしょうか?

塾選ジャーナルが高校受験を終えた保護者100名に行った最新調査では、約8割の子どもが「模試をきっかけに高校受験への意識が変わった」と回答しました。しかしその一方で、実際に勉強の取り組み方まで変えられた子どもは半数以下にとどまっています。

なぜ“意識”は変わるのに、“行動”に結びつかないのか─。

本記事では、模試が中学生に与える心理的な影響や、やる気を行動へとつなげるための具体的な保護者のサポート方法を、実際の声とともに詳しく解説します。

詳細はこちらをご覧ください。

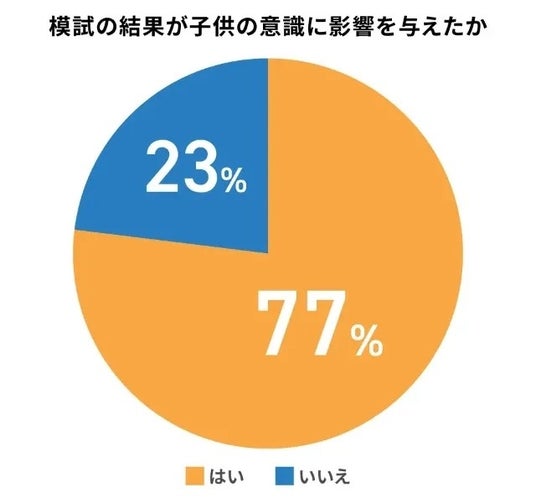

模試で“目覚める”高校受験への意識 │77%の中学生が変化を実感

調査の結果、約8割(77%)の子どもが、模試の結果によって高校受験への意識に何らかの影響を受けていることが明らかになりました。模試が単なる学力測定だけでなく、子どもたちの学習意欲や目標設定に大きな影響を与えるきっかけとなっていることがわかります。

模試が引き出す子どもの意識変化:保護者が語る実例

意識変化(1) 高校受験への危機感や学習意欲の向上

- 「自分の学力と志望校の差を認識し、このままではいけないという危機感を持った。」

- 「悔しい気持ちから、今まで以上に真剣に勉強に取り組むようになった。」

- 「もっと頑張らないと、という向上心が見られるようになった。」

模試の結果が悪かった場合でも、それをきっかけに自分の現状を認識し、危機感から学習意欲が向上したという声が多く聞かれました。特に、志望校との距離を具体的に把握できたことが、子どもたちの意識改革につながっているようです。

意識変化(2) 模試を機に計画的な学びへシフト

- 「模試で間違えた問題を徹底的に復習するようになり、学習の質が向上した。」

- 「具体的な目標点数を設定し、それに向けて努力するようになった。」

- 「計画的に勉強を進めることの重要性を理解し、自ら学習スケジュールを立てるようになった。」

漠然とした「勉強」から、模試の結果を元に具体的な課題を見つけ、目標を設定するようになったという声も多く見られました。弱点克服に向けた具体的な行動計画や、効率的な学習方法への意識が高まることが模試の大きなメリットと言えるでしょう。

意識変化(3) 勉強への自信とモチベーションの向上

- 「点数が良かったことで自信がつき、さらに上の目標を目指すようになった。」

- 「努力が結果に結びつくことを実感し、勉強が楽しくなったようだ。」

- 「得意な分野が明確になり、自信を持って学習に取り組めるようになった。」

良い結果が出た場合は、子どもの自信につながり、勉強への自信を高める効果があります。努力が報われる経験は、今後の学習へのモチベーションを維持する上で非常に重要です。

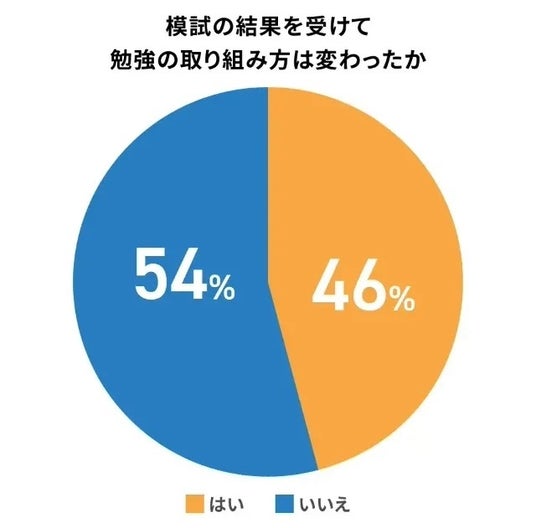

模試で受験意識に変化も…行動が変わった中学生は46%にとどまる現実

前章では、模試をきっかけに高校受験への意識が変わった中学生が77%にのぼることがわかりました。では、その“意識の変化”は実際の学習行動にもつながっているのでしょうか?

模試の結果を受けて、子どもの受験勉強への取り組み方が変わったかを尋ねたところ、意外な結果が明らかになりました。

「勉強の取り組み方が変わった」と答えたのは全体の46%。一方で、「特に変わらなかった」と答えた家庭は54%にのぼり、半数以上を占めたのです。

つまり、多くの中学生が模試を通じて受験を意識するようになる一方で、具体的な行動の変化にはつながっていないケースも多いことが浮き彫りになりました。子どもによっては、自主的に行動を変えるにはハードルがあるため、子どもが次の一歩を踏み出せるよう、保護者のさりげないサポートが助けになることもあります。

勉強への取り組み方が変わった子の具体的な変化

取り組み方の変化(1) 計画的に学習するようになる

- 「いつから過去問題をすればよいのか、逆算して計画を立てていました。過去問を解くまでには、問題集などを計画的に行い、受験に向けて、細かくスケジュールを立てて、実行していました。また、勉強を一通り終えてから、お風呂や夕御飯の時間にしていました。」

- 「模試の結果をもとに、苦手な単元をピンポイントで復習できるように、毎日の勉強計画に『間違えた問題の再確認時間』を設けました。また、ただ解き直すのではなく、『どう考えれば正解にたどり着けるか』をノートに書かせるようにし、理解を深める工夫をしました。さらに、短時間でも集中できるように、勉強前に今日の目標を声に出して確認させることで、意識づけを図りました。」

取り組み方の変化(2) 弱点克服に積極的になる

- 「模試で間違えた問題専用の『解き直しノート』を作り始めました。ただ正解を書き写すだけでなく、なぜ間違えたのかを『知識不足』『計算ミス』などとメモするようになり、自分の弱点を客観的に分析するようになりました。そして、次の模試までにそのノートの問題を完璧にすることを目標に、計画的に勉強するようになりました。」

- 「苦手な教科により時間をさくようになり、何度も解き直していた。」

取り組み方の変化(3) 学習環境や方法を見直すようになる

- 「リビングでダラダラしていた時間をやめて、学校から帰ったら机に10分だけでも座るように習慣づけてました。それが出来るようになったら、次はタイマーを使って25分集中、5分休憩のリズムを作るようにして、だんだん長く集中できるようになったと思います。」

- 「学校から帰ってきてから1日の勉強を終え、寝るまでの自由時間を睡眠時間に変えて朝学習をするようにした。」

これらの結果から、模試をきっかけに学習への取り組み方が大きく変化し、良い方向へと進んでいる子どもの姿が見て取れます。しかし、先述の通り、模試の結果を受けても行動が変わらない子どもも一定数存在します。そういった子どもには、保護者がどのようなサポートをしていけば良いのでしょうか。

模試の「受けっぱなし」を防ぐ!効果的な復習・見直しサポート術

模試は、受けただけで終わりではありません。結果をしっかりと振り返り、なぜ間違えたのか、どうすれば次に活かせば良いのかを考えることが、学力向上には不可欠です。ここでは、保護者がどのように子どもの模試の振り返りをサポートしたのかを見ていきましょう。

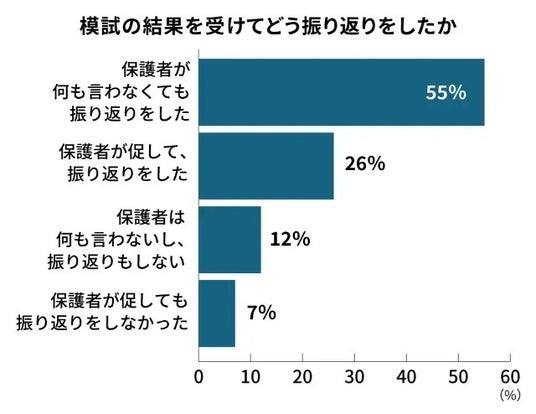

模試の振り返り、保護者の声かけなく自主的に行った子は55%

調査の結果、半数以上(55%)の子どもが、保護者が何も言わなくても自主的に振り返りを行っていることがわかりました。これは、子どもたちが自身の学習に高い意識を持っていることを示していると言えるでしょう。

一方で、約4人に1人(26%)の子どもは、保護者が促すことで振り返りを行っていました。また、保護者が促しても振り返りをしなかったケースも7%見られました。この結果から、子どもの自主性を尊重しつつも、適切なタイミングでの声かけやサポートが重要であることがわかります。

模試の振り返りを促す保護者の秘策:声かけと具体的な行動例

模試の振り返りが大切だと分かっていても、なかなか子どもが自ら取り組まないこともあるかもしれません。そこで、保護者が実際に行った「振り返りを促すための工夫」を具体的に見ていきましょう。

工夫(1) 間違いを「見える化」し、共に理解を深める

- 「一緒に問題を解いて、間違いやすい箇所を共通の認識をもつようにした。」

- 「保護者が模試の結果だけではなく問題も一緒に見て、難しかったところや解き方など振り返った。」

工夫(2) 対話で引き出す子どもの気づきと学び

- 「中学模試の結果をただ見るだけで終わらせないよう、本人と間違えた問題を一緒に振り返りながら、『なぜ間違えたのか』『どうすれば次に活かせるか』を対話形式で考えさせるようにしました。」

- 「良かった点も具体的に褒めて、前向きに次へつなげられるように意識しました。模試結果を本人の成長の記録として捉え、反省ではなく改善の視点で取り組むよう心がけました。」

工夫(3) 具体的な行動を促し、ポジティブな言葉で後押し

- 「もう1回やって見るように声をかけ、わからない所はやり方を一緒に調べたりした。」

- 「試験の点数に満足いかなくても、やり直して解けるようになれば100点と一緒になるんだよと言ってやり直しや分からない問題を先生に聞くように促しました。」

模試の結果が悪かった場合でも、子どもを否定せず、前向きな言葉で励ますことが重要です。

効果的だったのは“任せること”─保護者が実感したサポート法

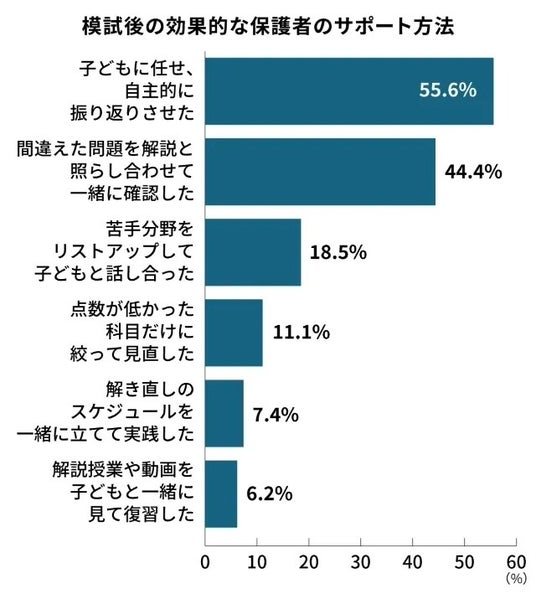

次に、保護者の方々が「効果的だと感じたサポート方法」について尋ねた結果を見てみましょう。

※本アンケートは複数回答形式のため、合計が100%を超える場合があります。

この結果から、最も多くの保護者が効果的だと感じたのは、「子どもに任せ、自主的に振り返りさせた」(55.6%)ことでした。子どもの自主性を尊重し、自ら考えて行動する機会を与えることが、長期的には最も効果的なサポートにつながると言えるでしょう。

しかし、自主性に任せるだけでなく、「間違えた問題を解説と照らし合わせて一緒に確認した」(44.4%)も非常に多くの保護者が効果的だと感じています。このことから、子どもが一人で振り返るのが難しい場合は、保護者が具体的にサポートすることが重要といえるでしょう。

以下の記事では高校受験のプロが模試の復習のポイントを紹介しています。ぜひご覧ください。

https://bestjuku.com/shingaku/s-article/4791/

模試本番で実力発揮!集中力を高めるための工夫

模試は、これまでの学習の成果を発揮する場であり、子どもにとっては大きなプレッシャーを感じることもあります。本番で最大限の力を出し切るためには、集中力を維持できる環境作りが欠かせません。

ここでは、保護者が子どもの模試本番での集中力維持のために実践した工夫や、緊張する子どもへのサポートについてご紹介します。

模試前の集中力UP術TOP3!保護者が実践した生活習慣の工夫

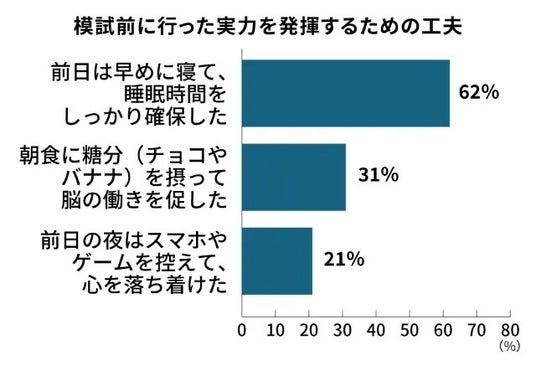

模試本番で実力を発揮するためには、前日や当日の過ごし方も重要です。保護者の方々が実践した工夫の中で、特に多かったものを見てみましょう。

※本アンケートは複数回答形式のため、合計が100%を超える場合があります。

最も多く実践されたのは、「前日は早めに寝て、睡眠時間をしっかり確保した」という回答で、6割以上の保護者が重視していることがわかりました。十分な睡眠は、脳の機能を高め、集中力を維持するために不可欠です。

次に多かったのは、「朝食に糖分(チョコやバナナ)を摂って脳の働きを促した」(31%)でした。脳のエネルギー源となる糖分を適切に摂取することは、試験中に頭をフル回転させるために有効です。

また、「前日の夜はスマホやゲームを控えて、心を落ち着けた」(21%)という声も多くありました。デジタルデバイスの使用を控えることで、質の良い睡眠につながり、精神的な落ち着きも得られると考えられます。

これらの工夫は、子どもの身体と心の両面から集中力を高めるための土台作りに役立つと言えるでしょう。

「模試、緊張する…」子どもへの効果的な声かけと寄り添い方

模試前になると、不安や緊張を感じる子どもも少なくありません。そうした子どもたちに対し、保護者はどのように寄り添い、サポートしたのでしょうか。具体的なエピソードをご紹介します。

模試の位置づけを「練習」と再定義し、プレッシャーを軽減

- 「『これは本番の練習だから、失敗しても大丈夫だよ』『今の自分の弱点を見つけるためのものだよ』と、模試の位置づけをリフレーミング(再定義)して教えてあげています。」

- 「失敗やミスを本番でしないための練習も出来るのが模試だから、結果を気にしすぎなくて良いとアドバイス。」

共感と肯定で子どもの心を安定させる

- 「『みんな緊張しているから大丈夫。あなた一人だけじゃないよ』とか、『今まで頑張ったんだから大丈夫』など優しく明るく声かけをしました。」

- 「『大丈夫、お前ならできる』と声をかけるだけでなく、模試の前日には一緒に軽いストレッチをしてリラックスさせるようにしました。」

過度な干渉を避け、平常心を保つサポート

- 「あまり話しかけるとさらに緊張してしまうので、『がんばってね』『大丈夫』と一言言葉をかけただけです。」

- 「当日の朝やテスト前には特にテストや科目についての質問や『ちゃんと過去問やったの?』等は話さないように『頑張ってね』だけ言って送り出しました。」

模試を「成長の糧」に変える!保護者が実践してよかったサポートとは

これまで、模試が子どもの意識に与える影響や、振り返り、集中力維持のための具体的なサポートについて見てきました。

最後に、保護者が「子どもをサポートする上で、特にやってよかった」と感じたことをご紹介します。これらの経験談は、これから模試に臨む子どもを持つ保護者にとって、きっと役立つヒントとなるでしょう。

模試の成功体験を増やす!保護者の「やってよかった」リアルな声

子どもの自主性を尊重し、信頼して見守る

- 「最終的に自分に任せた事。高校選びから勉強方法まで。焦りとともに進んで行うようになったし、必要な事は向こうから聞いてくるようになった。」

- 「サポートしすぎないことがよかったと思う。本人の自主性を尊重して、聞かれたことだけ答えるようにしていた。」

結果以上に「努力の過程」を認め、ポジティブな言葉をかける

- 「あえていつも通りの朝を過ごせるよう心掛けて、朝食も『頑張れ』ではなくて『いってらっしゃい』とだけ声を掛けました。結果が悪かった時は、『これでダメなところが分かったんだから、次に活かせばいいよ』と、とにかくプラス思考の発言だけにするように努めました。」

- 「結果が悪くても『努力の過程』と『発見』に焦点を当てて褒めたことです。子どもは失敗を恐れず、前向きに次の課題に取り組めるようになりました。」

具体的な振り返りを促し、「次」につなげるサポート

- 「やったほうが良いと思うのは、模試のたびに結果だけでなく、本人の感想や手応えを一緒に振り返る時間を持ったことです。点数だけで評価せず、『どう感じたか』『どの問題で悩んだか』などを対話形式で聞くことで、子ども自身が次に向けて主体的に課題を見つけられるようになりました。」

- 「模試の結果を一緒に見直し、良かった点と反省点を一緒に整理することで、次の目標を明確にできたことが良かったと思います。」

まとめ:模試は“意識変化”のきっかけに。行動につなげる鍵は保護者のサポート

今回の調査から、中学生の模試が子どもたちの高校受験への意識に大きな影響を与えること、そしてその結果が必ずしも学習行動の変化に直結するわけではないことが明らかになりました。約8割の子どもが模試の結果によって意識が変わる一方で、実際に勉強の取り組み方が変化するのは半数以下にとどまっています。

しかし、意識が変わって行動に移せる子どもたちは、計画的な学習や弱点克服に積極的に取り組むなど、良い方向に変化していることが分かりました。そして、そうした変化を促すためには、保護者の適切なサポートが重要であると言えるでしょう。

保護者にとって「やってよかった」と感じるサポートには、子どもの自主性を尊重し見守る姿勢、結果だけでなく努力の過程を褒めるポジティブな声かけ、そして共に振り返りを行う具体的なサポートなどが挙げられます。子どもが安心して模試に臨み、その結果を次のステップに活かせるよう、それぞれの家庭に合ったサポートを見つけて実践していくことが大切です。

模試は単なる学力測定の機会ではなく、子どもたちの成長を促す貴重な機会でもあります。子どもが高校受験に向けて主体的に行動ができるようになるまで、そっと背中を押すような関わり方を意識してみるのもよいかもしれません。

詳細はこちらをご覧ください。

アンケート調査概要

調査対象:中学時代に模試を受けた経験がある高校生の保護者(有効回答数100名)

調査時期:2025年6月

調査機関:自社調査

調査方法:インターネットを使用した任意回答

調査レポート名:「中学生の模試と保護者の関わり」についての調査

※掲載しているグラフや内容を引用する場合は「塾選ジャーナル調べ:「中学生の模試と保護者の関わり」についての調査」と明記し、『塾選ジャーナル』の記事(https://bestjuku.com/shingaku/s-article/26328/)へのリンク設置をお願いします。

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ