煎茶、ほうじ茶、玄米茶、抹茶 ——

みなさまは、日本茶をお飲みになっていますか?

どんなときに、どのように楽しんでいらっしゃいますか?

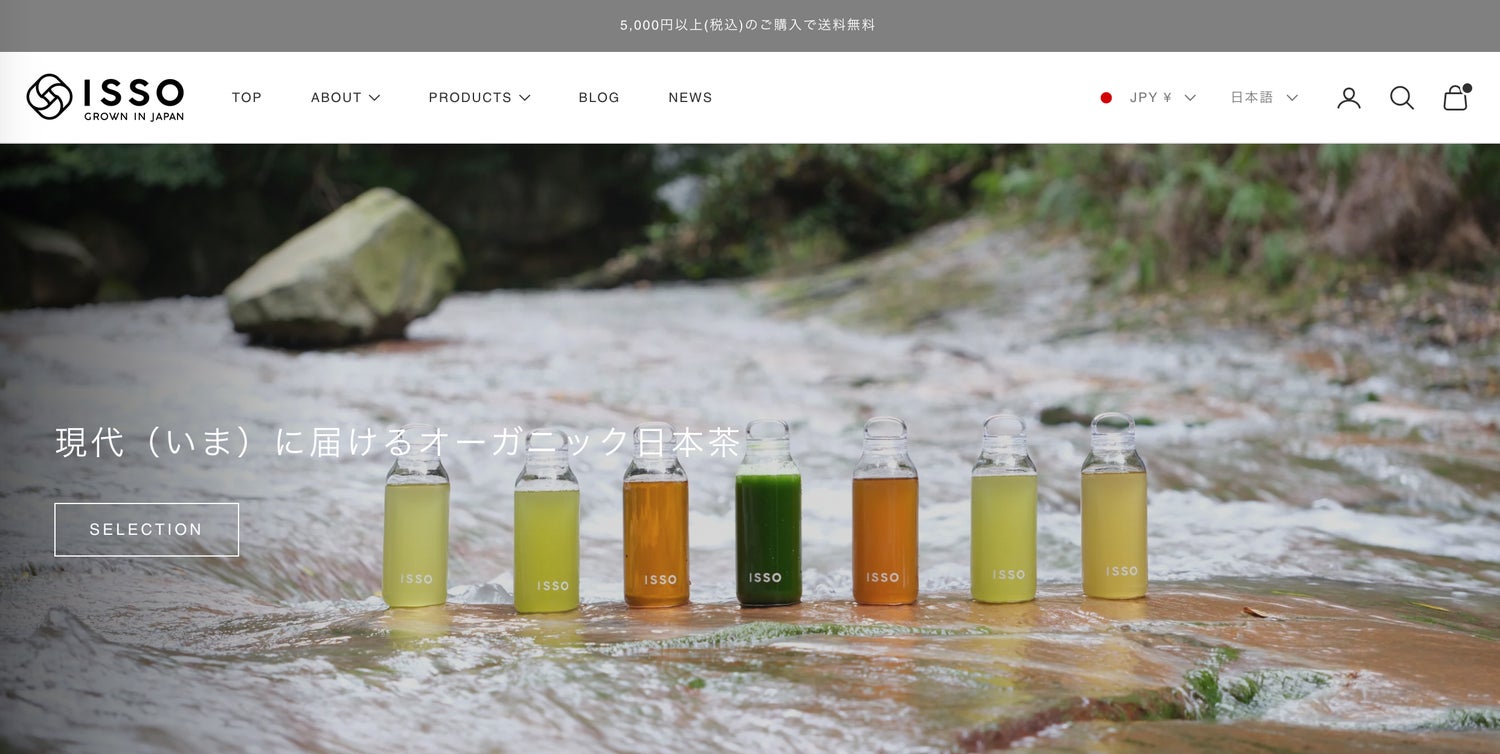

株式会社ISSOは、“日本の暮らしで、世界に新たな選択肢を”という想いを掲げ、日本の暮らしからインスピレーションを得たサービスやプロダクトを届けています。2024年5月には、「現代(いま)に届けるオーガニック日本茶」ISSO TEAの販売を開始。国内で栽培される希少なオーガニック日本茶葉からさらに質の高い茶葉を厳選し、国内外にお届けしています。

ISSO TEAがオーガニック茶葉にこだわる理由、なぜ今、日本茶のブランドを立ち上げたのか。代表の齊藤 雅枝がその背景や想いをお伝えします。

◆その国は、その国らしく。「日本らしさを残す何かがしたい」が原点

「日本茶の良さを届けたい」という想いで事業を展開していると聞くと、もともと日本茶や日本文化が好きだったのだろうと思われるかもしれません。でも、私はもとから日本茶に詳しかったわけではありません。日本茶との接点は、主にペットボトルのお茶や抹茶ラテなどでした。お茶を買おうとしてもどう選んでいいのかわからず、商品棚の前で立ちつくしてしまう…。

そんな私が、なぜお茶のブランドを立ち上げるに至ったのか。きっかけは、学生時代からの海外経験でした。

私が学生時代を過ごしたのは、2000年ごろ。海外に行く若者が多く、私も米国、オーストラリア、韓国、中国など、さまざまな国を訪れました。その国には、その国ならではの暮らしや文化があり、いろいろな国に触れることでそれぞれの良さに気付くと同時に、日本の文化やその独自性が見えてきて、「日本もいい国だな」と思うようになりました。

それは伝統文化だけではありません。実家のある下北沢の雑貨屋や古着屋の雰囲気、渋谷のスクランブル交差点、草木の香り。日常の当たり前の景色もまた、日本らしさのひとつだと感じ、母国でありながら日本らしさに憧れの気持ちを抱くようになりました。

ただ、その一方で、日本がもっていた強みが少しずつ失われていくのも目の当たりにしました。海外に出るハードルが高くなり、多くの人が日本の将来に不安を感じ、自信を失っているようにも思えます。この間に私自身が子どもを産んだこともあり、次の世代にも私が抱いた「日本っていいな」と感じてもらえる何かを残したいという気持ちが芽生えました。

また、世界の暮らしがどんどん似通っていく変化も感じ、「旅人として、その国らしさを見たい」と思う気持ちも抱いていました。旅の醍醐味は、その国のローカルな暮らしを垣間見ることだと思っているからです。キューバはキューバらしく、エジプトはエジプトらしく、日本は日本らしく。違いを大切にしながら尊重し合うことが、次の世代に残せる良いものにつながると信じています。

こうした想いが重なり、日本に生まれ育った者として、日本らしさを形にしたいと考えるようになりました。起業前にはお寺やお茶室をお借りして現代アートと融合した茶会を開催したこともあります。起業に至ったのは、縁あって起業家の方たちとご一緒する仕事をしたことがきっかけでした。「次世代に日本の良さを残したい」という想いと「起業」という選択肢が身近にあったことがきっかけとなり、「事業を立ち上げよう」という想いにつながりました。

◆海外に力を入れる狙いのひとつは「日本への逆輸入」

「日本茶」を選んだのは、暮らしに根付いていながらも、まだ届けきれていない価値があると感じたからです。海外で抹茶や緑茶への関心が少しずつ高まってきて、海外の方にも届けられるものなのではないかという想いもありました。

私自身が急須を使って茶葉から淹れる選択肢を失いかけていたというのも、日本茶に着目した理由のひとつでした。リーフ(茶葉)の消費量は減っていて、このまま「茶葉から飲む」という選択肢がなくなってしまうのは惜しいと思ったのです。一方で、海外への緑茶の輸出が増えつつある。この需要のギャップにヒントがあるのではないかと考えました。今の暮らしに合うかたちで再解釈できれば、現代の暮らしに届く日本茶のあり方を生み出せるのではないかと。

そこで、「日本の需要を戻す」ところから始めるのではなく、海外の方に日本茶を届け、逆輸入という形で国内の茶葉需要を喚起できればと思いました。

まず私が取り組んだのは、ブランドのコンセプトづくりでした。健やかで、自然とともにある暮らしを未来へつなぎたい、という考えが根底にあり、環境配慮にもつながるオーガニック茶葉に共感するところがありました。スタートから海外展開を考えていたこともあり、海外の方の関心が高いオーガニックにこだわることに。

◆考え尽くしてたどり着いたコンセプトは「現代(いま)に届けるオーガニック日本茶」

ブランド名の「ISSO」は、「一草(いっそう)」から。一本の草も大切に、美しいと思う心に日本らしさを感じ、名付けました。100案以上を出し、辞書を読み込むほど考え抜いた末、ようやく辿り着いた名前です。

そこからは、どんなシーンでお楽しみいただきたいのか、具体化するためのイメージ画像探しに着手。200以上の写真をネットなどで探し集めました。旅行先でも夫にコンセプトを話し続ける日々を経て、「現代(いま)に届けるオーガニック日本茶」というコンセプトが誕生しました。

続いて質の高いオーガニック茶葉づくりに取り組みました。いくつもの業界団体に突撃電話をしたり、生産者の方々に直接ご連絡をとってみたり、ご紹介をいただいたりしながら、茶葉を有機栽培している方々とのつながりをつくっていきました。

見ず知らずの人間からの突然の声がけをどう思われるだろうかと不安もありましたが、「自分たちは茶葉を作るプロであり、売るプロではないから、期待しているよ」「新しい風を吹かせてほしい」「やり遂げてね」「楽しみだ」と、あたたかなお声をかけていただきました。業界で著名な方や数百年続く老舗の方からも好意的に受け止めていただき、とてもありがたく、心強く思いました。同時に、さまざまな産地の生産者の方々からお話を伺うたび、後継者の問題など、共通課題があることを知り、問題の大きさも感じました。

有機栽培の茶葉は品質のコントロールが容易ではなく、質の高い茶葉をつくるのが難しいと言われていたことも。茶葉の病気や虫の問題もあり、有機品のほうが収穫量が減ってしまうこと。有機品に切り替えるまでに3年間かかり、その間を乗り越えることも難しいこと。

質の高い有機栽培の茶葉は、生産者の並々ならぬ高度な技術と高い熱量、土づくりから収穫に至るまでの飽くなき探求心と研究により成り立っていることを目の当たりにしました。

日本茶には荒茶と仕上げという二つの大切な工程があります。仕上げを担っていただくパートナーとの出会いもまた、私たちにとって、とても大きな節目となりました。仕上技術競技会で最高金賞を受賞している茶師の卓越した技術と、長年にわたって築き上げてこられた信頼と人脈。それらを携えながらも、「現代(いま)に届けるオーガニック日本茶」という私たちの想いに、共鳴し、寄り添い、挑戦をともにしてくださっています。

◆テーブル一杯に40杯の玄米茶を並べて飲み比べたことも。「誰が淹れてもおいしい一杯」を求めて

現在のISSO TEAのラインナップは「シグネチャー煎茶」「ほうじ棒茶」「玄米茶」「ゆたかみどり煎茶」「レモングラス緑茶」「黒豆ほうじ茶」「セレモニアルグレード抹茶」の7種類。いずれも、お湯出し、水出し、湯量の調整を重ね、米国パートナーの協力も得て、海外の方にも伝わる味わいを目指しました。

「飲み慣れていない方にもおいしい」と感じていただけるよう、ラインナップから、素材の選定、おすすめの量、淹れ方を決めていきました。ご自身のライフスタイルに合わせて楽しんでいただきたいとの想いから、さまざまな国の料理とのペアリングもご提案しています。

おすすめの淹れ方を途中で変更した出来事もありました。当初は100ミリリットル、湯呑の量にしていたのですが、米国パートナーに「僕たちはマグカップやタンブラーに入れて飲むからもっと多いほうが良い」と言われました。そこで、米国のワンカップ、約230ミリリットルという量をベースに、どれくらいの茶葉や湯量で何分待てばおいしいのか、細かく淹れ直しながら再度全てを決め直すことになりました。

そのほかにも海外の知人友人、子どもの保育園や英語教室で知り合った海外に住むママなどから現地の日本茶の取り扱いや消費状況を教えてもらうなど、多くの知人友人に協力していただきました。

どのお茶も苦労したのですが、特に苦労したのは玄米茶でした。緑茶と炒り米のバランスに納得できず、さまざまな炒り米や茶葉、いろいろな湯量や飲み方で試行錯誤。時にはテーブル3台が玄米茶を淹れたワイングラスだらけになりながら、紆余曲折を経て完成しました。「玄米茶の良さを最大限に引き出すバランス」を追求した甲斐あって、玄米茶好きの方にも高く評価いただける仕上がりになりました。

◆日本らしい「引く美学」を根底にシンプルな美しさを追求する

ブランドのコンセプトを決める前から環境に配慮したブランドにしたいという強い想いがありました。その点においても、またさまざまな突撃訪問に加え、数えきれない模索を重ねました。私たちの無理難題に対して、さらなる高みから提案をくださる優れたデザインパートナーとの出会いに恵まれました。日本の伝統色にインスピレーションを受けたISSO TEAのカラーバリエーション。納期ぎりぎりまで(あるいは納期を越えても)幾度も色の微調整を重ね続け、生み出されました。

写真撮影も香港や東京のフォトグラファーとともに大量の機材を抱えて鹿児島や香港、東京で撮影。お互いに一切の妥協がなく、深夜に及ぶやりとりを長期にわたり続けました。ウェブサイト制作も国内最高峰のチームに関わっていただき、ようやくリリースに至りました。

◆リリース後の歩み

2024年5月にリリース後、翌月には「おもてなしセレクション」の金賞を受賞。日本の優れた“おもてなし心”あふれる商品・サービスを発掘し、世界に広めることを目的としたアワードで、試飲を含めて審査をいただき高い評価をいただいたことは、私たちが届けたい“日本茶の新しいかたち”が、確かに伝わった瞬間でもありました。

また、同年8月に香港「すき焼き中川」、その後、ミシュラン掲載店「三原鐵板燒Teppanyaki Mihara GOTEN」でお取り扱いいただけることになったことも、とても大きな励みになりました。共にメディアや食通の方々に注目され、リピーターにも愛され、香港で高い評価を得る、話題のレストランです。二店共に先日の第20回アジア飲食天王授賞式で表彰されています。

「すきやき中川」で料理長を務める板垣和幸シェフは、20年ほど前に企画した現代アートとの茶会で、和菓子や懐石料理を手がけてくださった大切な知人です。香港で2024年4月にオープンした「すきやき中川」の料理長を務めることになり、ISSO TEAに関心を寄せてくださいました。サンプルをお届けしたところ、高い評価をいただき、一つ一つの茶葉についてご丁寧にコメントをくださいました。

玄米茶をとても気に入ってくださった香港のお客さまが、退店後、しばらくしてから戻ってこられて、すべて買い取りたいとおっしゃってくださったというありがたいエピソードもお聞きしました。

このように素晴らしい伝え手のパートナーさまを通して、日本茶の価値が再解釈され、さらに高まり、広がっていくことがなによりの喜びです。

◆試行錯誤の日々

こう並べていくと、順調に思われる方もいらっしゃるでしょう。しかし、実際は、手探りで道を探し続ける毎日です。ありがたいことにさまざまな国からお問い合わせがありますが、その国々の規制を一つ一つ確認し、対応しています。また、海外のお客さまの関心は主に抹茶に集中しています。抹茶への世界的な関心の高まりを、日本茶全体の価値の向上へと結びつけていきたいと考えています。

◆「日本茶を楽しむ」選択肢を、暮らしのワンシーンに残したい

日本茶に馴染みのない方、茶葉で飲んだ経験があまりない方にも、楽しんでいただきたい。さまざまなライフスタイルやシーンにあわせてお選びいただきたいという思いから、ティーバッグとリーフ(茶葉)タイプ、個包装やパウチ、茶葉の説明を記したISSO TEA CARDと缶のセットなどさまざまなタイプをご用意しています。ティーバッグは、上質なオーガニック日本茶を生分解性のあるバッグにお入れしているので、手軽にどこへでも持ち運び、さまざまなシーンで楽しめます。リーフ(茶葉)はお好きな量で、自分好みの味を楽しみ、日本茶の豊かで奥深い世界を存分に味わっていただける選択肢です。こうした楽しみ方の選択肢を次世代に残していきたいというのが、私の想いのひとつです。

2025年3月にはチェコでの販売もスタートし、ISSO TEAをお取り扱いいただく店舗やレストラン、カフェも国内外で徐々に増えていっています。リリース前もリリースしてからも、ここでは書ききれない多くの方々に支えていただいています。

ISSO TEAをお楽しみいただいているお一人お一人に感謝の気持ちでいっぱいです。

次世代にいい日本の暮らしを少しでも残していきたいと思っています。日本茶もその一つ。子世代、孫世代が、互いの個性を大切にしながら、幸せに暮らせる未来づくりの一端を担えるよう、これからも歩み続けます。

関連ページ:

ISSO TEA「おもてなしセレクション2024」金賞受賞のお知らせ

香港「三原鐵板燒TEPPANYAKI MIHARA GOTEN」にて提供開始

■ ISSO TEAとは

ISSO TEAは、国内で3%しかない希少なオーガニックの日本茶葉から更に質の高い茶葉を厳選した”現代(いま)に届けるオーガニック日本茶”です。国内外の現代の生活様式にあった味、デザイン、スタイルにこだわり、自然とともに生きてきた日本の叡智、高品質な手仕事、美への探求心が、世界に新たな選択肢を生み出します。

■ISSO TEAのブランド概要

ブランド名:ISSO TEA (イッソティー)

運営会社:株式会社ISSO

代表取締役:齊藤 雅枝

設立:2023 年 3 月

ISSO(イッソ)は、”日本の暮らしで、世界に新たな選択肢を”をコンセプトとしたライフスタイルブランド。日本に伝わる暮らしの中のユニークネスをとらえ、それを再解釈し、世界の方々の日々に馴染むスタイルを提案します。

公式WEBサイト:https://tea.issojapan.com

公式Instagram : https://www.instagram.com/isso.tea

ISSO TEAについてのお問い合わせ

https://tea.issojapan.com/pages/media-inquiries

行動者ストーリー詳細へ

PR TIMES STORYトップへ