訪問看護ステーションやパーソナル薬局を運営する株式会社ピースコネクトでは、周産期支援に特化した訪問看護サービスを開始いたしました。

今回の記事では、開始までの経緯とサービスにかける想いを、担当助産師の佐藤がお伝えします。

支援が必要な産後のお母さんが産後ケアにたどり着けない現実

実は私は、今年の4月にピースコネクトへ入社したばかりです。それまでは助産師として、病院で周産期医療に携わってきました。外来で産後のお母さんと接していると、「この方にはもう少し支援が必要そうだな」と感じる方が一定数いらっしゃいます。ですが病院では、1ヶ月検診が終わった後は基本的に卒業となり、通院が終了してしまいます。私たちは、病院にお越しいただかなければケアができないのです。

こちらとしては退院してご自宅に帰られて、1ヶ月検診が終わってからも病院を頼って通院してきていただいても構わないのですが、病院の敷居の高さもあるためか、なかなかそのような方はいらっしゃいません。

近年、地域の保健師や助産師が提供する産後ケアが以前と比較してかなり充実してきており、喜ばしいことだと感じています。しかし一方で、産後ケアは産後のお母さんご自身が利用施設を決めて申し込むという流れであり、利用には回数制限も設けられています。正直、産後のお母さんは余力のある人ばかりではありません。特に、ご家族からの支援が不足している方や一人で頑張ろうと気を張っている方など、こちらで支援が必要と感じる方には産後ケアを申し込む余力のない方や、自らSOSを出すことが難しい方も多く、気軽に産後ケアを利用するということは少し難しいのではないかと感じています。

このような状況を変えたいと感じていた頃、周産期の訪問看護が全国的に広がってきていることを知りました。調べてみると宮城県内にはまだありませんでしたので、「これは自分でやるしかないか」と考えるようになりました。

近い事業を展開していたピースコネクトに入社

周産期の訪問看護サービスを提供したい気持ちはありましたが、私には訪問看護の経験がありません。まずは訪問看護の実際を知るところから始める必要があると感じていました。

小児を強みとする訪問看護ステーションピースコネクトの存在を知り、代表取締役の岡本とお会いした際には、「低出生体重児や双子・三つ子などの多胎児、医療的ケア児等の小児を対象に訪問看護でケアにあたっていても、出産したお母さんにも支援が必要だと感じることが多く、強化したいと思っていた」と聞きました。実際に令和7年度 母子保健対策関係予算案でも176億3500万円と昨年度より予算が微増し、産後ケア体制の強化が推進されています。「産後ケアを利用する『文化』を今よりもっと当たり前にしたい」という想いと、かつて産後ケア事業を展開していた経緯を知った私は、「一緒にやらせてもらえないだろうか」と交渉し入社。ピースコネクトにて周産期支援サービスを開始することとなりました。

産前から利用できる訪問看護サービス

周産期の訪問看護サービスは、医師の指示書を元に経験豊富な助産師がご自宅を訪問し、母子の状態に合わせてケアを行います。例えば、産後の乳腺炎には専門的な知識をもとに早期発見と治療を支援することが可能です。また、産前から利用できることも大きな特徴の一つです。妊娠中の悪阻に対しては在宅での点滴治療や栄養指導が可能ですし、必要に応じて胎児心拍をモニタリングして胎児の状況を確認することもできます。産前から個々に合わせた心身のケアを提供することで、妊娠中のうつ症状や不安の軽減につながりますし、産後うつの発症を減らすことができると考えています。

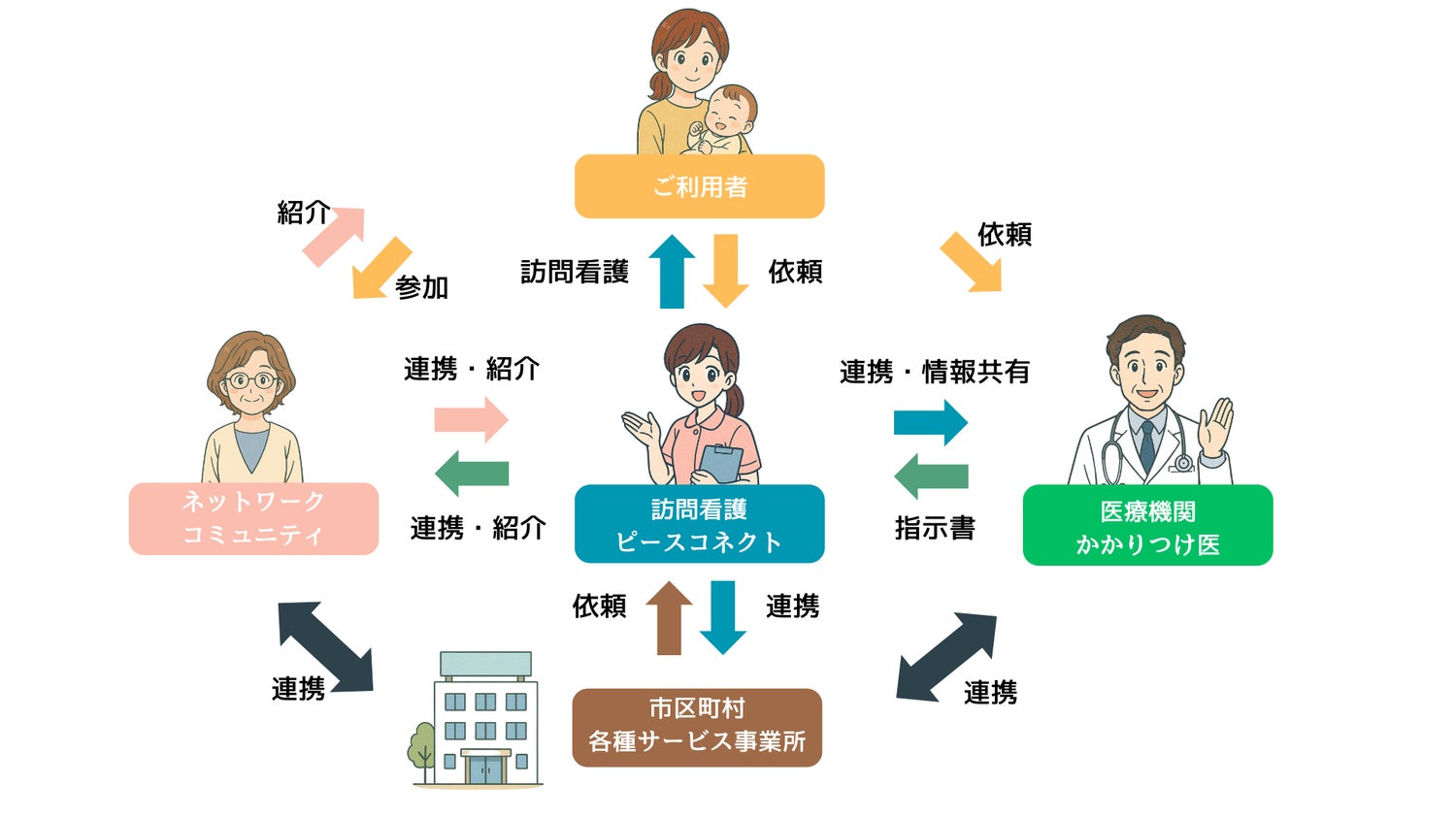

また、ご本人様からのご相談だけではなく、通院中の医療機関や地域の市区町村のご担当者様などからのご相談も可能ですので、「もう一歩踏み込んだ支援が必要だな」と思われる方がいらっしゃれば、ぜひ情報提供いただけたらと思います。もちろん、訪問看護は医師の指示の元で行うケアですので、「誰でも気軽に使えます」とは言えませんが、困っていることがあれば、訪問看護が利用できなかったとしても、必要な支援へお繋ぎするお手伝いは可能です。そういった意味で、気軽にご相談いただけたら嬉しいです。

一人での子育てには無理がある

「みんながしているから自分もできるはず」「できない自分はダメ」と、他者に助けを求められずに一人で頑張っているお母さんも多くいらっしゃいます。ですが本来、人間は生物学的にも集団で子育てをするようにプログラムされている生き物です。つまり一人で子育てをするのは、そもそも無理があるんですよね。だからこそ一人で頑張らなくてもいいし、自分から周りにSOSを出すことを恐れずに、遠慮しないで助けを求めてほしいと思います。

私たちの活動を広く知っていただき、いざという時に頼れる場所の一つとして活用しながら、安心して子育てができる人が増える未来をつくれるよう、これからも活動を続けていきます。

行動者ストーリー詳細へ

PR TIMES STORYトップへ