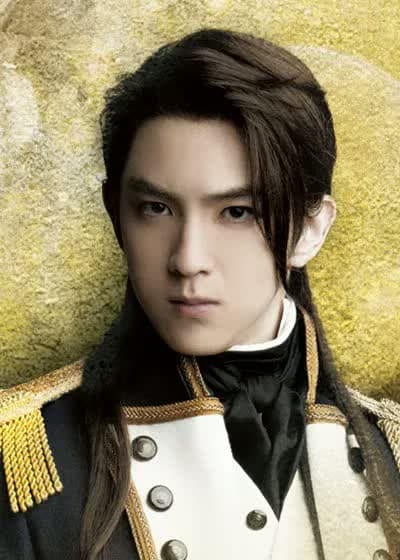

期待の新星として、大作ミュージカルへの出演を次々にはたしている甲斐翔真。そんな甲斐の新年は、ミュージカル「マリー・アントワネット」からスタートする。

本作は、フランス革命の下、同じ“MA”のイニシャルをもつ王妃マリー・アントワネットと、庶民の娘マルグリット・アルノーの運命が交錯する物語をベースに描かれ、甲斐は、悲劇の王妃マリーと恋に落ちるフェルセン伯爵に扮する。

何度も観劇した憧れの作品。人間のもつ汚さが垣間見える部分が好きです

――まずは出演が決まった時の心境から聞かせてください。

僕は以前からこの作品が好きで、いつか出演できたらと憧れていたんです。オーディションが行われるという情報が入ってきて、自分にできる限りの準備をして臨んだのですが、合格したと聞いた時は本当にうれしかったですね。

韓国まで観劇に行っちゃうぐらい大好きで、DVDでも何度も見た作品なので、信じられませんでした。所作の練習などやらなければいけないことが多いのですが、前のめりで向かっていきたいです。

――韓国でご覧になった時はどのような刺激を受けたんですか?

韓国語がすべて理解できるわけではないので、どうしても楽曲に耳を傾けることが多くなりましたが、メロディやオーケストラのパワーがとても強い作品だと感じました。フランス宮廷の華やかさも描かれていますが、一方で人間の醜い部分も描かれていて、ギロチンが降りる音や民衆の叫び声など目を背けたくなる場面も登場する。人間の奥底に秘められた汚い部分が垣間見えるところが大好きで、特にエンディングは毎回胸を打たれます。

――ミュージカル出演3本目にして、大作に挑む心境を聞かせてください。

若手の俳優にとって、喉から手が出るぐらいほしい役柄だと思うので、この役をいただいたからには期待以上のものをお届けしたいです。確かに3本目の出演ですが、同じ舞台に立つ方々からしても、スタッフの方々からしても、お客様からみても、3本目だろうが50本目だろうが気持ちは変わらない。23歳の僕にしかできないフェルセンを皆さんにお見せすることが一番の課題ですね。

フェルセン伯爵の澄んだ心、まっすぐさをきちんと表現したい

――フェルセンの印象は?

伯爵であり、軍人であり、容姿端麗な知識人。非の打ち所がない人物で真心ももっている。だからこそ、閉ざされた世界で生きているマリーに対して諭してあげる、教えてあげる、それなのに響かない歯がゆさを抱えている。本当にやりきれないと思います。何より、無垢の愛をもっている人だと感じました。

――どんなふうにフェルセンを演じたいと考えていますか?

フェルセンには生まれ持った心の美しさがあり、そしてマリーに対しての純粋な愛情をもっている。観客の皆さんはそこに惹かれると思うので、まずはそんな部分に重点をおこうと考えています。自分を犠牲にしてまでも彼女を救い出そうとする誠実さ、さらに、マルグリットのような路上生活者に対しても偏見をもたずに接することができる、澄んだ心の持ち主なのでまっすぐさを表現したいです。

――これまでマリーという女性にはどんなイメージを抱いていましたか?

一般的にマリーのイメージってお金遣いが荒くて贅沢三昧でと見られがちですが、この作品を観てからは純粋な心の持ち主で、人を信じ過ぎてしまったからこそ悲劇をたどるしかなかった女性というふうに印象が変わりました。だからこそ、フェルセンは彼女を救い出そうとしたんですよね。

噂が独り歩きした結果、それが真実のように受け取られてしまう。今でもそうだなと思います。嘘の情報が出回って「あの人ってこういう人なんだよね」みたいに勝手に言われてしまう。

同じことが300年ぐらい前にもあって、こんなにも年月が流れているのに人間はいまだにそんなことをしているのかと思うと、変わらないと感じる部分もありますが、それもしようがないことなのかって。それが人間ですから。

――マリー、そして対極的に登場するマルグリットのどんな部分に魅力を感じますか?

フェルセンはおそらく、王妃マリー・アントワネットではなく、ひとりの少女マリーのピュアさに惹かれ、その容姿や瞳の奥に秘めたもの、声のトーンなど何もかもが愛おしかったんだと思います。

マルグリットは路上生活者であるにも関わらず、マリーと同じようなピュアさ、人を思いやれる心をもっていて、さらに、人のために動くことのできる行動力のある女性です。強靭な女性に見えて、実は自分の気持ちの中に葛藤があり、最後にはマリーに同情してしまう、マリーの不憫さに気づける人。そんな部分をフェルセンは感じとれているから、きちんと対話ができるんだと思う。

マリーとマルグリットは表裏一体で、もしかしたら逆の立場だった可能性だってある。その構図が面白いですよね。

――フェルセンもマリーもマルグリットも、時代に翻弄された人物ですよね。生まれる時代が少しずれていれば、もっと幸せな人生を歩めたかもしれません。

運命といったら簡単に片付いちゃうのかもしれないですけど、生まれながらにしてマリー・アントワネットだし、マルグリット・アルノーだし、フェルセンだし。昨年、僕が出演した「RENT」にも通じるんですけど、その中でいかに人生をより良いものにして生きていくか。その方法をフェルセンは知っていたから、マリーを助けたかったんですよね。どうしようもないことを革命や反乱で変えようとしても、最終的に残るのは傷跡だけ。切なく奥深い作品です。

学びの姿勢ではなく、自分から何かをつくっていく姿勢で臨みたいです

――音楽はシルヴェスター・リーヴァイが手がけた珠玉のナンバーが並びます。そこに挑む心境は?

「デスノート」のフランク・ワイルドホーンや「RENT」のジョナサン・ラーソンがつくったナンバーはロック調で吐き捨てるような歌い方が多かったんですけど、こちらは声を美しく出すことが課題で、その中でお芝居もしなければいけない。

崇高なメロディーが散りばめられていて、なおかつ人間の醜さが音楽でも表現されているので、大好きな曲を自分が歌えると考えただけで、本当に光栄です。特に楽しみなのはマリーとバルコニーで歌うデュエット曲「あなたに続く道」と、フェルセンがマリーを諭す「遠い稲妻」です。

――マルグリット役のソニンさんは事務所の先輩でもありますが、アドバイスなどあったのでしょうか?

ソニンさんは事務所の先輩であり、先生でもある。まだ細かいお話はできていませんが、かつて「RENT」でミミとモーリーンを演じている方でもあるので、“圧”をかけられています。

――圧ですか!?

フランス革命の動乱の世を生き抜くには熱が必要で、ソニンさんは命をかけて舞台に立ち、「ついてこいよ」という空気をビンビンに発信してくださっていて。ですので、こちらも必死になってついていくというか、立ち向かっていかなければいけない。

大変な期間になりますけど、学ぶべきことはたくさんあるので、学びの姿勢ではなく、何かしら作っていく姿勢で臨みたいです。

どうしても学びの姿勢になってしまう瞬間があるんですが、「RENT」の稽古中、日本版のリステージを手がけたアンディ・セニョールJr.から「君たちは生徒じゃないんだよ。そして、僕も先生ではない。君たちが能動的に舞台に立って、お客様に何かを届けるんだ」と言われて、確かにそうだなと気づかされたんです。その言葉を胸に今回の舞台に立ちたいと思います。

昨年は「RENT」一色。いつか「ジキル&ハイド」に出演することが目標です

――「デスノート」「RENT」、そして「マリー・アントワネット」と着実にステップアップしているミュージカル人生ですが、現状についてご自身はどう受け止めていますか?

ありがたいことに、大好きなミュージカルに連続で出演させていただいているので、きちんと結果を残したいと思っています。喜びはもちろんありますが、どれだけ自分が楽しんでいても、その役に見えなければ意味がないので、甘えることなくやっていきたいですね。

――こちらには、近い将来トート(ミュージカル「エリザベート」のキャラクター)を演じる甲斐さんの姿が見えています(笑)。

そんな、まだまだです!そうですね、将来は「ジキル&ハイド」をやってみたいです。韓国で観劇した時に、「はい、出たい」って強く感じたので。作品を愛しすぎて、韓国語でも歌えますから。「ジキル&ハイド」はミュージカル界において僕の目標。これから熟成させていきたいです。

――昨年はミュージカルのほか、出演映画の公開、所属事務所の若手俳優が総出演したライブなどありましたが、どんな年でしたか?

学びの姿勢からひとつギアを変えて、メッセージをもって舞台に立つという、作品に対する姿勢を学べた作品なので「RENT」に出合えたことがとても大きかったです。

――最後に、公演を楽しみにしている皆さんへメッセージをお願いします。

本編とは切り離した形で、最後にフランス国旗が一気に降りてきて「こんなことが300年前にありました。私たちはどうするべきでしょうか?本当の正義とは何ですか?どうしたら解決しますか?」と投げかける場面が登場するのですが、僕はあそこがとても好きなので、お客様にもその場面で一気に打ちのめされてほしいです。

僕は究極の正義は「赦(ゆる)す」ことだと思うんです。すべての人が許容して赦せば済む話じゃないですか。攻撃したらどうしても憎しみを生んでしまう。それを70億人が理解する時代は来ないのかもしれないけど、そんなことを頭の片隅におきつつ、人間の過ちをしっかりと目撃していただきたいです。

ミュージカル「マリー・アントワネット」

【東京公演】1月28日(木)~2月21日(日)東急シアターオーブ

【大阪公演】3月2日(火)~11日(木)梅田芸術劇場 メインホール

公式サイト:https://www.tohostage.com/ma/

撮影:河井彩美