12月18日(金)20時より、フジテレビでは『中村屋ファミリー2020 待ってました!勘九郎 七之助 試練と喝采の幕開けスペシャル』が放送された。

歌舞伎の名門・中村屋を30年以上にわたり追い続けている、フジテレビ独占のドキュメンタリー番組『密着!中村屋ファミリー』。

昨年の『密着!中村屋ファミリー』の記事はこちら!

世界中を新型コロナウイルスが襲った2020年、あらゆるエンターテインメントが休止を余儀なくされ、歌舞伎の舞台も3月から軒並み中止という大ピンチに陥った。

そんな中、勘九郎は、7月に中村屋初の歌舞伎生配信「中村勘九郎 中村七之助 歌舞伎生配信特別公演」(浅草公会堂にて無観客)を実施。

「中村勘九郎 中村七之助 歌舞伎生配信特別公演」の記事はこちら!

エンターテインメント界が逆風の中、総力をあげてチャレンジを続けた中村屋。歌舞伎座も8月に公演を再開、幕を上げ続けるために徹底した感染予防対策を行った。

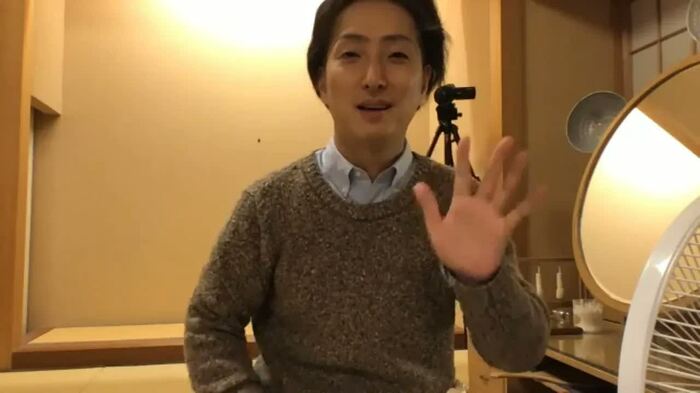

取材カメラは、感染防止のため舞台裏に入ることも許されない状況だったものの、中村屋一門の協力を得て、定点カメラやZoom、さらには自撮り映像などを駆使し、プライベート映像も含む、年末12月の歌舞伎座公演までを追った。

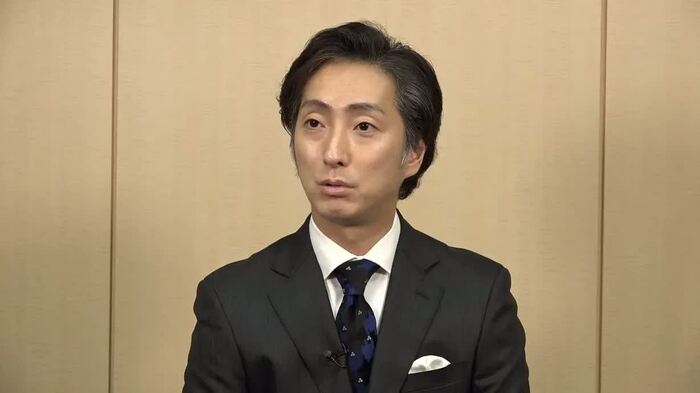

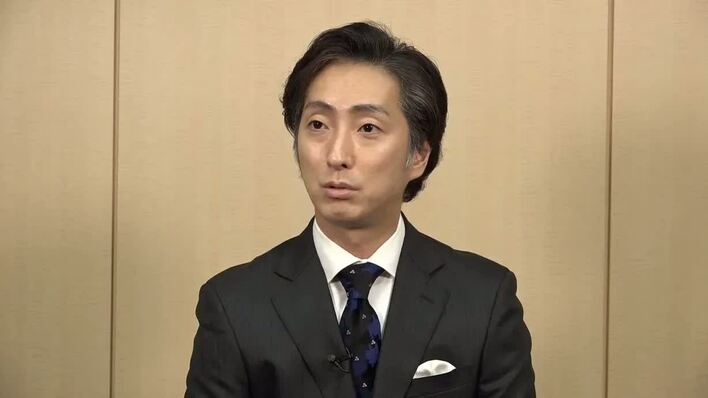

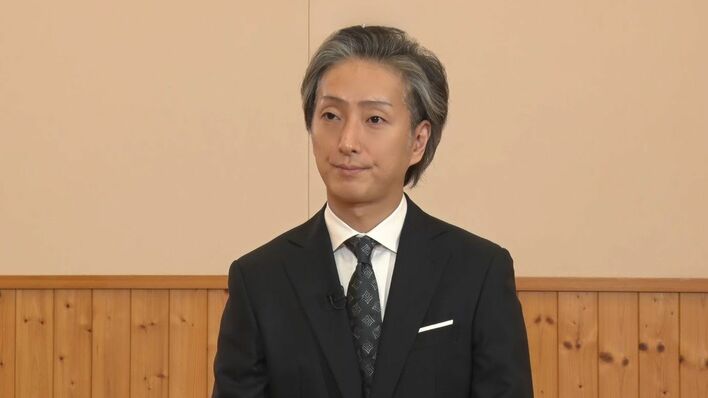

番組から、激動の1年を乗りきった中村七之助のインタビュー(未公開分を含む)完全版が到着した。

<中村七之助 インタビュー>

――今年を振り返っていただきます。まず、1月は「壽 初春大歌舞伎」で…。

いろいろなことがありすぎた年なので、ずいぶん昔のように感じますね。でも、お正月の一発目から兄弟で、歌舞伎座でしかも「鰯賣」(「鰯賣戀曳網」/いわしうりこいのひきあみ)をさせていただいて。

(甥の)勘太郎、長三郎とも一緒に新年のスタートを切れたのは、うれしかったです。

――勘太郎さん、長三郎さんは日替わりでの出演。七之助さんから見て、どんな感じでしたか?

僕は、あの役すごく嫌いだったので(笑)。うちの父親に本気で突き飛ばされて「なんで僕はこんな目に遭わなくちゃいけないんだ」って心の底から思っていて。

(同作に出演した)玉三郎のおじさまは、ライバルだと思ってたんですよ。「この人がいるから、俺は突き飛ばされるんだ」と。

うちの祖父はやってたのかな?たしか、映像残ってないんだよね。あれ、アドリブだったんじゃないかな?いきなりやられたんだよね。案外思いっきり突き飛ばされてたので、すごく嫌だったのはありますけどね。

でも、二人ともにいい味が出ていて、良かったのではないかと思います。

――1月を終えたところで、お休みとなりました。どう過ごされていましたか?

どこも行ってないはず…あ、次の月が「桜姫」(「桜姫東文章」/さくらひめあずまぶんしょう)で。初役ではないんですが、コクーン(Bunkamuraシアターコクーン)で一度だけやらせていただいて。玉三郎のおじさまの監修ということで、稽古をずっとしていたような気がします。

――ちょうどその頃、新型コロナウイルスのニュースが出始めました。そのときはどう思われましたか?

そのときは、他人事でした。もしかしたら大変なのかもしれないけど、中国でいろんな方々が苦しい思いをしているんだなという感じ。支障が出るとは思っていなかったです。

――「桜姫」というのは、七之助さんにとってはどんな演目ですか?

夜の部1本通しの大役中の大役ですので。出ずっぱりですし。今生きている中で、あまりやる人もいないというか。

そして、玉三郎のおじさまと仁左衛門のおじさまが、何度もやっている伝説の舞台。明治座さんから「桜姫」と言われたときは、本当にうれしかったです。

――稽古が始まってからも、玉三郎さんと仁左衛門さんが丁寧に細かく指導してくださったことは、どう感じましたか?

緊張しますよね。レジェンドに見られているような感じがして。お二人が、歴代で一番やっている演目で、作り上げてきたものがある。実力と経験も兼ね備えているお二人が見てくださっているというので、稽古中に兄弟揃って緊張していたのはありますよね。言ってなかった?うちの兄。

――緊張まではおっしゃってなかったです。

あ、ほんと?緊張してたと思いますよ。「嫌だね」って言ってた覚えがある。

――稽古がどんどん進んでいく中で、初日が延期になったときの気持ちは?

本当にしんどかったです。気持ちも乗らなければ、「しんどいなぁ」という感じで、ずっとやっていました。

これが、今年一番つらかったことなんじゃないかな。先の見えないことで、もちろん稽古できる期間が延びるんですけど、やっぱり慣れってあるんですよね。

稽古付け立て、総ざらい、舞台稽古初日と、ギアがどんどん入っていく。初日にトップギアに持っていけるように努力はするんですけれども、それがまたニュートラルに戻って、また入れ直してという作業が精神的にすごくつらかったです。

「桜姫」をやらせていただけるといううれしさよりも、これは、なんて言うんですかね…「やれないのではないか」と思いながらやる。でも、「そんなこと思っちゃいけない」という葛藤がすごく大変でした。

――3月18日に中止が発表されました。そのときの気持ちは?

そのときは心身ともにクタクタだったので、「ああ、そうか」という感じでした。今考えれば、あれだけ丁寧に教えていただいたのに「残念だな」というのはあります。

ああいう役は、本当においそれとできるものではない、チャンスが回ってこない可能性もあるような演目。今になって「残念だな」と思います。

――中止~外出自粛の頃はどのように過ごしていましたか?

もう本当に自粛しないといけない状況下で。世の中がどんどん大変なことになっていくというのは不安でした。

ただ、まだ4月の段階では「5月にはできるだろう」と思っていましたね。

少しずつ、「あれ、これはちょっと本当にまずいんじゃないのかな」というふうになってきた感じです。

――5月には「赤坂大歌舞伎」が予定されていましたが、こちらも中止に。

そうですね。脚本を覚え始めてちょっとしたくらいで、できないと。

これもね、「牡丹灯篭」(NHK『令和元年版 怪談牡丹燈籠 Beauty&Fear』)でご一緒させていただいた、源(孝志)監督が。縁ができて、トントン拍子で決まった作品なんですね。

源監督も脚本だけと言ってたのが、「演出もする」と腰を上げてくださって。自ら素晴らしいエキスパートの方々で固めて、面白い脚本で、役者も決まってという状況だったので。これもね、仕方のないことです。

――6月の時点でもまだ先が見えてなかった中、配信公演「中村勘九郎 中村七之助 歌舞伎生配信特別公演」の話が。経緯を教えていただけますか?

やはり、いろいろなことをやらないともう、僕たちだけじゃなくてスタッフの方々、そういう方々の生活もそうですけれど、やろうとする気力みたいなものがどんどんなくなってしまっていたので。

お客さまも、こういうエンターテインメント、生の舞台が見られないので、じゃあ何かできないか、というところで決まったのが生配信だったんです。

――どういう形で何をやるか、決めるのは難しくなかったですか?

やはり、勘太郎、長三郎を出してみんなでやろう。(大向こうの)「待ってました!」というのがあるから、「お祭り」がいいんじゃないか。このコロナ禍の中で「特別バージョンという感じで作ったらどうだろう」というのを話し合って、ああいう形に。

――実際にやってみていかがでしたか?

不思議な感覚で、どういうアプローチをしていいのかわからなかったですね。お客さまが誰もいない前でやるという経験もなかったので。

生配信も、どういうものなのかという。最初は、感覚、手応えがつかめなかったです。

――配信公演には、多くのコメントが寄せられました。

あれはね、「やる意味があったな」と本当に思いました。終わったあと、携帯に送ってもらって全部目を通しましたけど、涙が出ましたね。

「待ってました!中村屋」とか、思いの丈を書いてくださった。そのやさしいコメントを見て「ああ、これがやる意味なんだな」というのを強く思った1回目でした。

――もちろん、お客さまが第一。でも、スタッフのみなさんにとっても…。

みんな本当に明るかったな。大変だろうに…。幕、振り落としのときに大道具さんが並んでるところで「大丈夫?」と言ったら、「大丈夫です」って。

どうすることもできないけど、みんな前向きに生きようと頑張っている姿を見て「一生懸命やらなきゃ」と思いました。

――勘太郎さん、長三郎さんも…。

うん、すごく気合が入ってましたね。

――昨年一昨年と比べても、自信があるように見えました。

兄がね、自粛中に踊りを2つくらいあげている(教えている)じゃないですか。

なかなか難易度の高い踊りを2つもあげているので、そういうのにも自信が出てきたでしょうし、久しぶりの舞台ということで気合が入ってたんじゃないですかね、二人とも。

――勘九郎さんが、「七之助がカメラ目線、アングルに細かくこだわってくれた」と、おっしゃっていました。

(撮影スタッフは)信頼できる人たちだから、「こういうふうに撮って」と言うと(そのようにしてくれる)。あんまり口は出してないけど、「こうやったほうが、きれいに見えるんじゃないかな」というのは。

生の舞台では見えないところ、そこが映るというところが映像でやる意味、醍醐味だと思いますので。

踊りを見て、「ここをこういうふうにアップにした方がいいんじゃないか」というのは、少しだけ言わせていただいたかな。

――逆に、映像では見せられない部分も出てきますよね。

そうなんです。勘太郎、長三郎が、一生懸命やるぞ、ケンカするぞという、あの意気込み…ああいうところなんかは、生の舞台だと見られるんだけど。そこをお客さまに見せられないのは、残念だなと思いました。

勘太郎はもちろんのこと、長三郎は、「ここまで行って、この形で止まりなさい」だけじゃなくて、ちゃんとケンカをしにいこうとか、倒してやろうというような祭りの若い衆の活きのいい感じが、とっても表現として出ていたので。

それは、絶対必要なことだと思いますし、心の中に「こういうふうにやらなくちゃいけない」と思いながら、これからも役者人生を送ってほしいと思います。

――頭を使っている感じが…。

そう。冷静な部分が。僕もそうだったんですけれど、ちゃんと自分で計算しているから、ああいうところは面白いなと。

ただ、一番怖いのはそこで「あ、間違えた」というふうになっちゃうこと。それでもいい、それで大丈夫なのに、自分の中でのプランが壊れたときに冷静になってしまうというのは、もしかしたら彼の弱点になるかもしれない。でも、それはいつか変わってくるでしょう。

――4月以降、二人に会う機会は?

ほとんどなかったです。会わないようにしていました。

――ウォーキングされるようになったのは、いつ頃からだったんですか?

4月くらいからですね。でも、ウォーキング、ジョギングもよくないみたいな報道があったじゃないですか。だから、夜に歩いてみたり、人が少ないときに行ってみたり。体がなまってしまうので、それくらいしかやることないなと思って。

――8月は歌舞伎座で「八月花形歌舞伎」が開幕。日本で、お芝居はほとんどやっていない中、注目を浴びる状況での再開について、どう思われましたか?

純粋に「久しぶりの舞台に立てるのはうれしい」とは思いました。ただ、徹底した環境ではあると思ったんですが、正直、僕は、中日までいけるとは思ってなかったです。

「中日まで行けたらいいかな」くらいの感覚で、知り合いには「早めに見に来たほうがいいよ」と言っていました。

5日の日かな、(第三部が)1日休演になりましたけど。それ以外は(千穐)楽まで。まさか楽を迎えられるとは思ってなかったです。役者からも、お客さまからも感染者が出なかったというのは、快挙ではないでしょうか。

――みなさんの意識の高さがあったということでしょうか?

歌舞伎役者もそうですけれども、見に来てくださったお客さまの意識が高かったんじゃないかと思いました。あとは、松竹の方の徹底ぶり。この3つがうまくバチっとハマった。そうならない限り、なかなか難しいことだと思うんですね。

久しぶりに生の舞台を見て、そこで顔見知りがいたら「ちょっとお茶でも…」と。そこでもし感染してしまったら、経緯を辿られ、歌舞伎座が出てきて、それこそ中止になる。

それもないという。この奇跡はすごいことだったと思います。

――ルールが決まっているからそうするというよりは、200人以上スタッフの方がいる中で「絶対に失敗できない」という。

だから、つらかったですよ。しんどかった。「早く終わってくれないかな」と思うくらい、毎日気を遣ってね。

5日の日は、関係者の方が、熱が出ただけだった。それで「あ、中止になるんだ」と思ったので。「もう熱も出せない」そういう気持ちで、その舞台を務めるのは…なかなかの精神力が必要でした。

体調管理は、いつもやっていますけど、正直、熱があってもやることもあるんですよね。外せない仕事だったりすると、多少の熱でもやり遂げなくちゃいけないですし。

それがまかり通らない世の中になってきたので、これはなかなか厳しかったですね。あとは、1時間前にしか楽屋に入れないというのも。

「八月花形歌舞伎」でやった「吉野山」の静御前は、バタバタ花道から出て行くような役でもない。そこらへんの集中力の持っていきかた、僕は早い方なんですね。楽屋に入るのに、1時間半前は絶対。2時間前でもいいくらいなので…。

それが1時間前にしか入ることができず、パッと支度して駆け足で花道行って、というところの持っていきかたも、つらかったな。

――演目の中でもコロナ対策をやられていましたね?

「吉野山」に関しては、逸見藤太(はやみのとうた)が花道でセリフを言うのがダメだということで、本舞台に入ってから言うようにしたんですけれども、私たちの踊りに関しては何もなかったです。

――無事に千穐楽を迎えたときの気持ちは?

ほっとしましたし、「うわ、すごいな。すごいことだな」と思いました。

幸四郎のお兄さまからも連絡が来て「これはすごいことだね」「本当にすごいですね」なんていう話をしました。

――(第四部に出演の)幸四郎さんにも会えないですものね。

会えないですね。猿之助お兄さんにも、会うのは舞台上でだけ。不思議な感覚ではありましたけど。

――そして9月には、2回目の配信公演がありました。

9月は「連獅子」ですね。「連獅子」は、あの五重塔(浅草寺)の前でやるということで特設舞台。野外なので、本当は私が女方の何か踊りを踊って、(中村)鶴松と兄の「連獅子」という話だったんですけど、“この時期だからこその特別感”というのがやはり必要だと思ったんですね、お客さまにも。

そこで、僕が立候補して。鶴松にはすごく申し訳なかったのですが、社長に「僕が仔獅子やるよ」と手をあげてやることになったんです。

――そもそも「連獅子」というのは決まっていたんですか?

決まっていました。

――勘九郎さんは「一生に一度やるかどうか」とおっしゃっていました。

ああ、もうやらないですね、たぶん。どうだかわからないけど、やる可能性は低いです。限りなくゼロに近い。

――9月で、天候への心配はありませんでしたか?

いや、もう心配でした。(前日の)舞台稽古もできなかったので。カメラ割りも、あまりできないまま始まってしまったんです。

途中で雨が降ってきたときは「これ、どうするんだろうな」と思いましたよ。

――本当に、いよいよ出るぞというときに雨が降り始めましたよね?

そうですね。手獅子持ったぐらいから、ブワーッと降ってきちゃったですものね。

(獅子が)崖から上がってきたぐらいから…もう“水に映りし”頃には、雨がかなり降ってきてましたね。

野外は、中村屋はよくやっているんですけど、あんなに降ってきたのは今までになかったので、戸惑いました。

――(前シテが)終わってからも、結構ざわついてました。

※前シテ 前半部分

ねぇ。「舞台拭いてー」とか言ってましたから。

――続けるかどうかの判断も難しかったのではないですか?

うん。ただ「いやもう続けるしかないでしょう」という雰囲気になっていたのでね。

衣裳さんも、「やりましょう」と言ってくれた。「お客さんのためにもやらなくちゃいけない」と思いました。

でも、あのとき僕は、もうそれどころじゃなくて死ぬほど疲れていた(笑)。「スイッチが切れたら終わりだ」と思っていて。足上がらなかったですもん。だから必死に叩いて…。

――それは雨の影響で?

雨もだし、この10年間、あれくらいの激しい演目というのはなかった。10年ぶりで、これが僕は本当に最後になると思っていたので「ぶっ倒れてもいい」と。

そこは、やはり父の教え。この配信を見ている、特に、勘太郎、長三郎そして鶴松にね。父から教えてもらった、「上手い下手とかじゃなくて、火の玉みたいに踊りなさいよ」という、「仔獅子というものは、魂をぶつけて踊らなくちゃいけない」というのを見せたかった。

本当に「倒れてもいいや」と思って。それこそ、25日間はもう踊れません(笑)。あの状況で、1日だから、もう倒れても骨折してもいいくらいの気持ちでやりました。

――確かに、「このコンディションは何なんだ」と思うような状態でした。

なかなかないですよね、あれが、開演前だったらたぶん中止になっているんでしょうけれど。その判断がすごく難しい舞台でしたけれども、あそこはもう勢いで行っちゃおうという。

だから、あんまり覚えてないです。もう疲れちゃってて。とりあえずあれは、精神。完全に精神力だけで、体力はもうゼロだった。すっからかんでした。

――こちらも、みなさんからのコメントがたくさん寄せられました。

あの日もいろんなコメントを残してくださって、うれしかったですね。

やる意味があると思える。温かいメッセージを見ると「ああ、やってよかったな」と思います。

――12月は「十二月大歌舞伎」です。少しずつセリフがある演目になっている印象を受けますが。

そうですね。まだでも一演目という。12月までは、一演目、一部、二部、三部、四部という、制限された中でやらなくちゃいけないので。なかなか難しいところもありますけれども、今のところは、本当に対策がうまくいっているというか。すごい徹底ぶりだなと。

8月は、若手が多かったんですが、9月は、大先輩方が出ていたので、すごく心配だったんですけれども、それもうまくいって。

12月も…歌舞伎座のキャパシティだともう満杯にしてもいいらしいんですが、それをしない松竹の姿勢は、すごい。

やはり、歌舞伎のみならずこういうエンターテインメントは安心して見られないと。「隣の人がコロナだったら…」と思って見ても、楽しいものも楽しめませんから。

そこのところの安心感を与える、お客さまに安心して見ていただくというスタンスをとる体制は、素晴らしいと思っています。これは、信頼につながると思う。

あとは、私たちが一生懸命頑張ってお客さまに喜んでもらえるような演目を、今だからこそというような演目を、考えなくちゃいけないですね。

――今年1年を通して、お弟子さんとはいかがでしたか?

踊りの稽古に行ったり、それぞれ自分で何かを見つけて一生懸命努力して前に進もうという。中村屋はそういう人たちが多いので、いいことだと思います。

ただ、もうちょっとこう、演目も変わってくると、彼らもお芝居に出られるんですけど。今年2月から1回も役者としては出ていない。

鶴松でさえ、あの配信公演が初めてですからね。そういうのはちょっとかわいそうと言ったら失礼かもしれないけど、「出たいだろうにな」と思います。

――七之助さんから見て、ご自身のことを含めて今年1年で前進できたことはありますか?

そうだね、前進…。なかなか今年は難しかったんじゃないかなと思います。いろんなことが変わりすぎちゃって。やろうにもできないというところの。まあ、精神力が強くなったのかもしれませんけれど。

これから、先が見えないというのが一番不安なので。いくら精神力がずっともったとしてもね。

だから、特にこのご時世とかこういう時代は、もう一つひとつできることをやる。一生懸命やるしかない。コツコツやるしかないですよね。

その中で、いろいろな企画が立ち上がり、「あれもダメ、これもできない」という中で、みんなで話し合って、いい演目、いい興行というものを、前よりも強く考えていかないと、お客様も来てくださらなくなってしまう。

そういう、知恵を絞るということは、これからより大切になってくるんじゃないでしょうか。

――中村屋では、勘太郎さんと長三郎さんの成長というのもありますね。

そうですね。兄も忙しくて、自分の舞台があったら、連獅子だったり、(「紅葉狩」の)山神だったりを自ら教えることはなかったかもしれません。

そういった意味では、中村屋のチビたちの成長が、もしかしたら一番の収穫だったんじゃないかと思います。

――勘三郎さんとも、これほど時間がとれることは、なかったのではないですか?

そうですね。こんな長い期間、ということはなかったので…。

――それでは最後に、来年に向けて一言お願いします。

やっぱり、中村座もそうですけれども、芝居小屋ならではのあの雰囲気。すし詰めで、みんなが熱気をぶつけて見てくださるような興行、お芝居ができるのはいつなのかなというのは夢に見てね。

夢にならないようにしなきゃいけないし。昔はよかったねじゃないですけれども、そうならないように。祈るしかないですよね。

まぁ、巡業もちょこちょことやり始めましたけれども、いろんなところでやれるように早くなってほしいなと思います。

また必ず行ける日を、夢に見て。

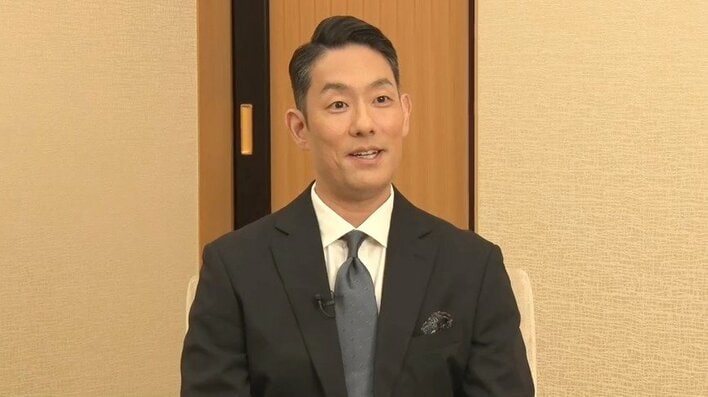

聞き手:番組ディレクター 花枝祐樹