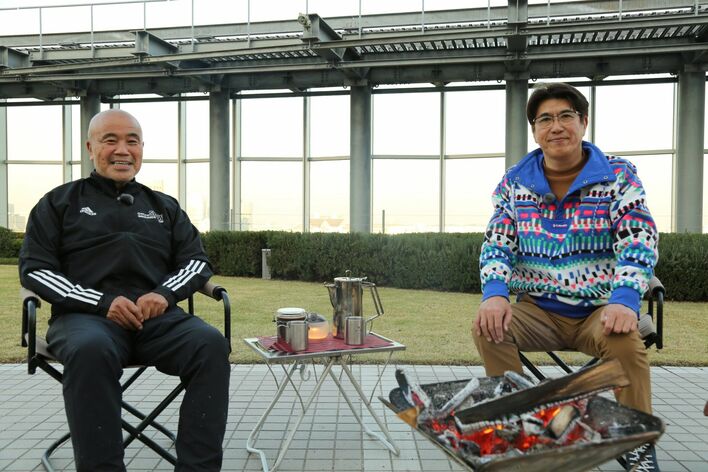

石橋貴明が文化人、ミュージシャン、タレント、アスリートなどジャンルを問わず“話してみたい”ゲストを迎え、焚き火の前でじっくり語り合うフジテレビ『石橋、薪を焚べる』。

1月26日(火)の放送は、株式会社オフィスショウの代表取締役・池田省治氏が登場。1989年、NFLのグラウンドキーパー、ジョージ・トーマ氏の指導を受け、2019年には東京オリンピック会場の新国立競技場のグラウンドキーパーとして芝生の管理を任されている“芝生職人”が、そのやりがい、今後目指すところを語った。

一年中グリーンの芝グラウンドの秘密

帝京高校出身の石橋は、当時、国立競技場で母校のサッカー部が全国優勝した試合を見ていたという。

石橋:あのころの国立(競技場)の芝は、茶色かったんです。どうやって冬でも緑をキープできるように?

池田:そうですね。日本みたいに四季があるところは、夏は暑すぎて、冬に強い芝が育たない。ゴルフのグリーンは、冬でも緑のところがたくさんありますよね。

石橋:はい。

池田:あれは、寒さに強い芝生なんです。夏になると、それが苦しくなって、ときどき枯れて死んだりすることもあるんです。ですが、夏芝があって、そこに、秋に、冬に強い芝の種をまくんです。そうすると、夏芝が衰退していくと同時に、冬芝が育って緑に見えて。次の年、春になって気候が温かくなると同時に、少しずつ冬芝が弱って、夏芝が元気に。真夏になると夏芝だけになって、緑になるんです。

石橋:2タイプを入れ替えているというか…。

池田:そうです。

と、2つのタイプの芝を使って緑をキープできるよう管理しているという。

スポーツにとって重要な「芝生」を安全に使えるよう手伝うのが仕事

プロゴルファー・丸山茂樹選手の父親からゴルフレッスンを受けたことがある石橋が「ゴルフの前に、芝の話をされた」と明かすように、スポーツにとって「芝」は重要な位置づけ。

池田:芝生を大きく分けると、夏に強いもの、冬に強いもの。育ちが早いもの、育ちが遅いものがある。我々、スポーツフィールドには、育ちが早いものを使います。

石橋:例えば、めくれちゃっても、パッと…。

池田:そうですね。「めくれる」という表現は、良くないもののように捉えられますけれども、実際には、選手が負荷をかけたときに、体がケガをしないように、めくれて飛んでいくのが良いわけです。

石橋:そうですよね。スパイクが噛んじゃったら…。

池田:噛んで、それでケガをしてしまってはダメなので。

石橋:足首いっちゃいますもんね。

池田:なので、(芝が)取れる。取れたところが、すぐに直らないと、試合ができないんですね。次に使えないわけです。だから、育ちが早い種類を使って、回復を早めて、たくさん安全に利用できるようにしている。そのお手伝いをしているのが、我々の「グラウンドクルー」と言っているんですけども仕事です。

ある依頼がきっかけでグラウンドキーパーの道へ

池田氏は大学卒業後、夢を持って建設会社に入社したが「このままこの仕事していていいのか」と悩み、退社。その後、イベント業界へ。

東京ドームでアメリカンフットボール(NFL)のプレシーズンマッチをやった際に「ホテルから30分以内に天然芝で練習できるグラウンドが2面欲しい」と要望があり、主催者から「芝生の面倒を見てほしい」と依頼されたのがグラウンドキーパーの世界に入るきっかけだった。

池田:そのとき、ジョージ・トーマというNFLのヘッドグラウンドキーパーが日本にやってきたんですね。一緒にグランド作りを始めたんです。彼はアメリカで一番有名なグラウンドキーパーで、「スーパーボウル」第1回目から、今53、54回目かな?全部経験しているんです。

石橋:え、第1回からやってるんですか?

池田:私が「スーパーボウル」に行ったころは、彼がヘッドグラウンドキーパーで。

石橋:え!じゃあ、「スーパーボウル」もやってるんですか!?

石橋は「毎年観ている」という「スーパーボウル」にも、池田氏が関わっていると聞き大興奮。

石橋:どのくらいの期間で芝を作ってるんですか?

池田:天然芝で「スーパーボウル」をやるときは、だいたい3年くらい前から。

石橋:3年前!?

池田:ええ。打ち合わせを始めて。2年間は畑で(芝を)作ります。

石橋:2年かけてるんですか。

池田:それも、2ヵ所、地域が違ったところで。リスクを避けて分散させ、最終決定は良い方を使うんです。それで、1ヵ月くらい前に、スタジアムに厚さ5㎝くらいのロール芝をひいて、1ヵ月間養生して、本番を迎えるというのが大体の工程です。

「3年かかる」というその仕事に、石橋は「すげぇなぁ」と感心しきり。

芝を育てるのは「天候」に左右される。日照の問題で芝が育たず、根が弱いと芝がめくれやすくなってしまう。その根の丈夫さを助けるために、人工芝の繊維を砂の中に打ち込む「ハイブリットターフ」という技術がある。「ラグビーワールドカップ2019」の際、短期間に8試合が行われた東京スタジアムでも採用されていたと明かす。

石橋:ちなみに新国立競技場の芝は、何年かけて作ってるんですか?

池田:基本的には、2年です。

石橋:やっぱり、2年かかってるんですか。

池田:2年、畑で育てたものを持ってきて使っています。

畑は鳥取県にあり、砂丘で有名な鳥取の良質な砂が、良いロール芝を作ることに適しているという。

芝を刈ってるときが一番楽しい。気持ちがいい。

池田氏は「芝刈り機に乗って、刈ってるときが一番楽しい」と明かす。

石橋:MAXどのくらいまで伸びちゃうんですか?

池田:種類によっては、1メートル近くまで伸びるものもあります。

石橋:1メートルも伸びるんですか!?

池田:はい。

石橋:とにかく、芝を刈ってるときが「試合も近づいてきたな」とか、高揚感が?

池田:最後の仕上げをするときの芝刈りなんか、特にそうですね。気持ちがいいです。

石橋:例えば、サッカーだったら何日前に刈るんですか?

池田:できれば、試合直前に刈るのが一番。

芝の回復を早めるために早く伸びる種類を使っているため、競技に適した芝の長さは試合直前に刈らないと「あっという間に伸びてしまう」と、池田氏は説明。

石橋:逆に、一番辛いことは、何ですか?

池田:やはり、いろんな条件下の中で、思う通り…天候に我々が打ち勝てなかったときですかね。

石橋:やっぱり、そういうときは…。

池田:はい。芝生の管理って、小さいことの積み重ねなんですよ。これがダメだったから、あれがダメだったからと判定しにくいんですね。小さいことをいかに積み上げてうまくやるか。芝を刈るときも、刃をちゃんと研いで、スパッと葉っぱを切ってあげないと。引きちぎってギザギザになっちゃうと、それをなおすためにエネルギーを取られちゃうんです。ほかの葉を増やそうとか、良いエネルギーを使ってくれない。だから、いろんなことに細心の注意を払ってやっていかなければいけないんです。

そんな中、最高傑作は「(まだ)ない」と職人気質を見せる池田氏。だが「ラグビーワールドカップのときの、3位決定戦の東京スタジアムの芝生は、世界中どこに出しても最高レベルに入る」と胸を張った。

日本に芝生文化を根付かせたい

石橋は、池田氏の今後についても聞いた。

石橋:これから、これだけは絶対やるぞという目標はありますか?

池田:オリンピック。これだけはきちっと仕上げて、選手に最高のものを提供していかなくてはいけないなと。

さらに池田氏は、芝生への熱い思いを明かしていく。

池田:日本には、芝生文化がないんですよ。トップレベルのグラウンドはあるんですけど、高校生大学生がやるような、小学生中学生が遊び、幼稚園、例えば乳幼児がハイハイできる芝生のグラウンドが少ないんですね。いつまでたっても「立ち入り禁止」、「眺めるだけ」。やっぱり、芝生の上で遊んでもらえるところがたくさん増えるといいなという思いがあります。

石橋:でも、例えば小学校とか…全部芝生ってできるんですか?

池田:日当たりが良くて、ある程度の一人当たりの平米数が確保できれば、簡単にできます。

石橋:簡単にできるんですか。

池田:いろんな草が生えてくると、日本人はゴルフ場を思い出して「雑草がある」と抜き始めるんです。抜くと、そこがはげちゃう。なので、それは抜かないんです。自分が遊びたい長さでしょっちゅう刈ってるだけでいいんです。そうすると、その必要な長さの草だけが残ってくれて、そこで十分に遊べるんです。

「我々が芝生を広めようというとき、“雑草”という概念はない。生えてくる草は全部利用する」と池田氏が話すと、石橋は「全国の子どもたちが遊ぶ場所、校庭がそうだったら、スポーツ選手が伸びますよね」と反応。

池田氏は「選手のことを思えば、芝生で練習する機会を小さいうちから作っていかないといけない」と力を込めた。

芝の奥深さについて知った石橋は「すげぇ楽しいな、芝!」「池田さんに弟子入りしてスーパーボールに行きたい」と、興味は尽きない様子だった。