「クルドって、どこにあるの?」――こう思う日本人は、とても多いのではないでしょうか。この映画を見るまでは、筆者もその1人でした。

映画「マイスモールランド」(5月6日(金)公開)は、日本で暮らすクルド人の少女が、“自分の居場所(アイデンティティ)”に葛藤し、成長していく姿を描いた作品です。

<【ギャラリー12枚】この記事の写真を見る>

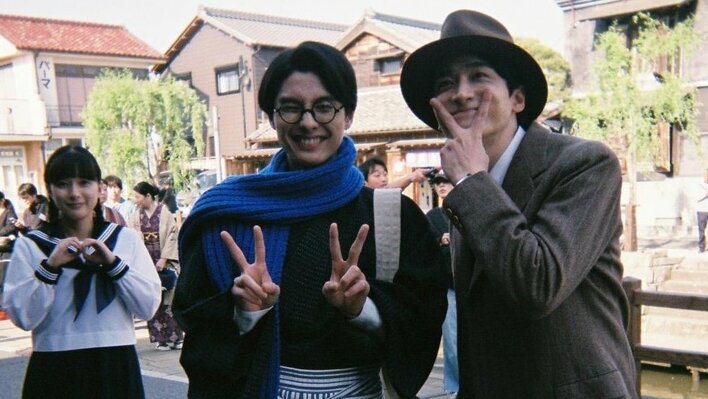

脚本・監督を務めたのは、川和田恵真さん。是枝裕和監督が率い、西川美和監督が所属する映像制作者集団「分福」に在籍し、本作が商業映画デビュー作となります。

本作は、企画段階の2018年、釜山国際映画祭の若きクリエーターを支援する「ASIAN PROJECT MARKET(APM)」でアルテ国際賞を受賞。今年2月、ベルリン国際映画祭で日本初となるアムネスティ国際映画賞スペシャル・メンションを授与されました。

主人公の在日クルド人・サーリャを演じたのは、嵐莉菜さん。ファッション誌「ViVi」の専属モデルとして活躍し、本作で映画初出演にして初主演を果たしました。日本、ドイツ、イラン、イラク、ロシアのミックスという5ヵ国のマルチルーツを持つ、17歳の現役高校生です。

サーリャが心を開くバイト先の同僚・聡太を演じたのは、映画「MOTHER マザー」(2020年)で新人賞を総ナメにした奥平大兼さん。本作が、映画2作目となります。

<【関連記事】奥平大兼 長澤まさみの息子役で鮮烈デビューの16歳! 「演じるのではなく役として存在することを心がけた」>

今回、川和田監督、嵐さん、奥平さんにインタビューし、作品や役柄、作品を通して伝えたいメッセージなどを聞きました。

難民申請が不認定となった在日クルド人家族の行く末は?

川和田監督は、イギリス人の父親と日本人の母親を持つ自分自身が、成長過程で感じたアイデンティティへの思いをもとに、本作の企画をスタート。そんな時、「イスラム国が支配を広げている中で、クルド人の若い女性兵士の写真を見たこと」が、クルド人に興味を持ったきっかけだったと語っています。

本作を語るには、まず「クルド人」について説明が必要でしょう。

クルド人は、「国家を持たない世界最大の民族」と呼ばれています。彼らは、トルコ、イラク、イラン、シリアにまたがる「クルディスタン」と呼ばれる一帯に居住する民族で、独自の文化と言語を持ちますが、各国の少数派で差別や弾圧の対象になってきました。

そのため、一部のクルド人は難民として世界各地に逃れている現状があります。日本にも、埼玉県に約2000人が暮らすといわれるクルド人のコミュニティが存在。ところが、日本ではクルド人が難民認定された例はないに等しく、社会的に不安定な状態に置かれています。

本作の主人公は、未熟で無力な高校生の少女です。高校生を主役にした理由を川和田監督は「取材をしていく中で、日本で育ったクルド人の子どもたちがたくさんいることを知りました。彼らに話を聞いていくと、日本で学び、日本で友だちを作り、日本に根付いて暮らしていて、いろいろな夢を持っているのに、それが制限されてしまう状況に置かれていることにとても衝撃を受けました。そんな彼らの今の状態を伝えたいという思いがあって、少女の物語で考えました」とコメント。

サーリャは、幼いころに家族と共に来日し、現在、埼玉県の高校に通う17歳です。親友と呼べる友だちもいて、小学校の先生になりたいという夢に向かって勉強し、大学推薦も十分に狙える成績。父と妹、弟の3人暮らしで、日本語ができないクルド人たちの生活もサポートしています。

ところが、ある日、サーリャ一家は、出入国在留管理局から難民申請が不認定となったことを言い渡されます。在留資格を失い、仮放免となったサーリャたちは、今後許可なしでは住居区の埼玉県から出られなくなり、就労までも禁じられることに。追い打ちをかけるように、父が入管の施設に収容され、サーリャの大学推薦も白紙に。アルバイトも続けられなくなってしまいます。

「変わっていくサーリャをうまく出せるように意識しました」(嵐)

オーディションの際、「自分は日本人だと言っていいのかわからないけれど、私は日本人って答えたい。でも、周りの人はそう思ってくれない」と、自身の葛藤を語った嵐さん。彼女になら、複雑なバックグラウンドを持っているサーリャを任せることができると思ったという川和田監督に、サーリャを演じる上で、嵐さんにどんなことを伝えたのかを聞きました。

川和田監督は、「彼女とサーリャに大きな違いがあるとしたら、それは置かれている環境だけであって、同じ高校生なんだということをまず話しました。だから、身構えて全然違うものを演じるんだという気持ちよりも、同じ高校生を演じてほしい」と要望したそうです。

そして、「実際にクルド人の高校生やその家族に会ってもらい、話をしたり、作法を教えてもらいながらクルド料理を一緒に食べるなどの時間を数回にわたり設けて、理解を深めてもらった」と続けました。

そんな川和田監督の言葉を受け、嵐さんは見事にサーリャを体現しています。トルコ語も猛練習したそうです。

嵐さんは、どのようにサーリャと向き合っていったのでしょうか。例として、サーリャが毎朝、自分の髪をアイロンでストレートにするシーンを挙げました。

「髪をストレートにするのは、同級生と同じようにするためです。その時のサーリャは、自分のことを誰にも話さないから、何を考えているかわからない子に見えるように、できるだけ表情や声を抑えていました。だけど、どんどん髪を気にすることもできない状況に置かれるようになってしまいます。その辺りから、サーリャの気持ちが大きく動いて、父親に対しても自分の意見を強く言えるようになっていくんです。そういうふうに変わっていくサーリャがうまく出せるように意識しました」。

「サーリャにとって聡太との時間は楽しい瞬間であってほしいと思っていました」(奥平)

そんなサーリャが、初めて自分の生い立ちを打ち明けるのが、アルバイト先で知り合った、東京の高校に通う聡太です。クルド人の存在を知らない聡太は、戸惑いながらサーリャの父親に、「クルドって、どこにあるんですか?」と尋ねます。

もっとも観客に近い目線の聡太を演じた奥平さんは、役作りについて「僕は、あえてクルドの人や文化のことを調べたりしませんでした。もちろん、物語の流れとしては知っておかないとお芝居ができないということもあります。でも、リアルな反応にしたかったので、サーリャからクルドだと言われた時に、自分だったらどういう反応をするだろうか、初めてサーリャの家族に会った時に、驚いて何て言えばいいのかわからなくなるだろうということなどを考えました」と説明。

聡太は、思いを寄せるサーリャの境遇を知り、彼女のために何ができるのかと悩みます。奥平さんは、そのまっすぐだけれど答えが出ない聡太の不器用さを、自然体で演じています。

奥平さんがもっとも大切にしたのは、2人で絵を描くシーンだったといいます。これは、撮影前に行われたワークショップで、奥平さんが「絵が好き」と話をしたことから、新たに加えられた設定なのだそう。

奥平さんは、「僕は、サーリャと一緒にいるシーンが多いので、サーリャにとってすごく楽しい瞬間であってほしいと思いながら演じました。だからといって、無理矢理テンションを上げるということではなくて。だから、絵を描くシーンは、サーリャと一緒に楽しもうということを意識しました」と、撮影を振り返りました。

そんな2人から、川和田監督が受け取ったものも大きく、それぞれのエッセンスを役柄に反映した部分もあるといいます。

「奥平くんは、本当にフラットに物事を見ています。『同級生に外国の子がいるのはどう?』と聞いても、『いや、別に。当たり前にいますし』というようなリアクションで、『なんでそれを聞くの?』というような対応だったんです。聡太がサーリャに、『考えすぎじゃない?』というシーンがあるのですが、それは、奥平くんの持っている感覚を私が受け取って、脚本に反映させてもらいました」と述懐。

嵐さんのこともよく観察していたようです。実は、サーリャの父と妹弟を演じているのは、彼女の本当の家族。やはり、家族の前では素が出てしまうようで、その姿を見て脚本を変えたところもあるといいます。

川和田監督は、「ワークショップに家族を呼んだ時に、嵐さんは長女なので、姉としての責任感や、逆にそこが割り切れない感情、弟を怒る時の口調などを見て、物語の中に実在感を出していくヒントにさせてもらいました。嵐さん、奥平さんとだから完成した作品です」と、感謝を述べています。

これは、私たちの身近で起きていること「まずは、知るきっかけになってほしい」(川和田)

構想から5年。クルド人への取材に2年を費やし、撮影後はフランスとの共同制作で、仕上げ作業を行った本作。

嵐さんは、「テーマは、国籍やルーツなどシリアスなものを扱っていますが、その中に恋愛や青春など、誰もがぶつかる壁、日常に起きる小さな問題が描かれていて、いろいろな方に共感していただけると思います。一人でも多くの方がこの作品を見てくださって、何かを感じてくださったらうれしいです」とメッセージを。

奥平さんは、「僕は、この作品に携わって、クルド人のことを知るきっかけになりました。たくさんの方に見ていただきたいし、知るきっかけになってくださればうれしいです。サーリャは、今高校生の人たちと同い年の少女です。決して、遠い世界の話ではありません。難しいテーマではありますが、恋愛要素もあるので、ぜひ見てください」と、アピールしました。

川和田監督は、「この映画で描いていることは、私たちのすぐそばで起きていることです。でも、知られていません。だから、まずは知ってもらうことのきっかけになればいいなと思います。知ることの積み重ねが、少しずつでも認知につながって社会が変わっていくと、私は信じています。無関心が少しずつ関心に変わっていく。そのきっかけになってほしいと思っています。家族や高校生の恋愛が入り口になっているので、ハードルが高いと思わず、気軽にご覧ください」と、熱い思いを語りました。

10代の少女の目を通して、さまざまな問題を提起している本作。“小さな世界”から飛び出すこともできず、その世界にさえ自分の居場所がないという残酷な現実は、見る者の心を締めつけます。

川和田監督の話を聞き、筆者は、約20年前、日本のNGOの協力を得て、ミャンマーを訪れた時のことを思い出しました。

ミャンマー北西部には、同じ地域に暮らしながら、言葉も生活習慣も違う多くの民族がいます。彼らは、ミャンマーの軍隊から武力による弾圧を受けており、多くが隣国のバングラデシュへ難民として流出しました。その後、UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)の支援で、難民キャンプから再びミャンマーに戻ってきた帰還民たちもおり、その現状を取材するため訪れました。

彼らの多くは、宗教の厳しい戒律を守っています。そのため、特にイスラムでは女性の外出が許されないこともあるなど、抑圧された生活を送っていました。

「幸せなんて感じたことはありません」。結婚を控えた18歳の少女の言葉に衝撃を受けました。自分たちがいる“小さな世界”には幸せはないと訴えているようでした。

日本に限らず、難民問題は難しいさまざまな問題を内包します。ですが、物事を変えるのは、まず人々の意識の変化からではないでしょうか。一人でも多くの人が知ることで、気持ちが動き、行動を起こすことで、少しずつでも状況は変わっていく…そう信じたいですし、この映画がその一助になることを願わずにはいられません。

撮影:今井裕治

取材:出口恭子

映画「マイスモールランド」は5月6日(金)より全国公開

配給:バンダイナムコアーツ

©2022「マイスモールランド」製作委員会

最新情報は、映画「マイスモールランド」公式サイトまで。